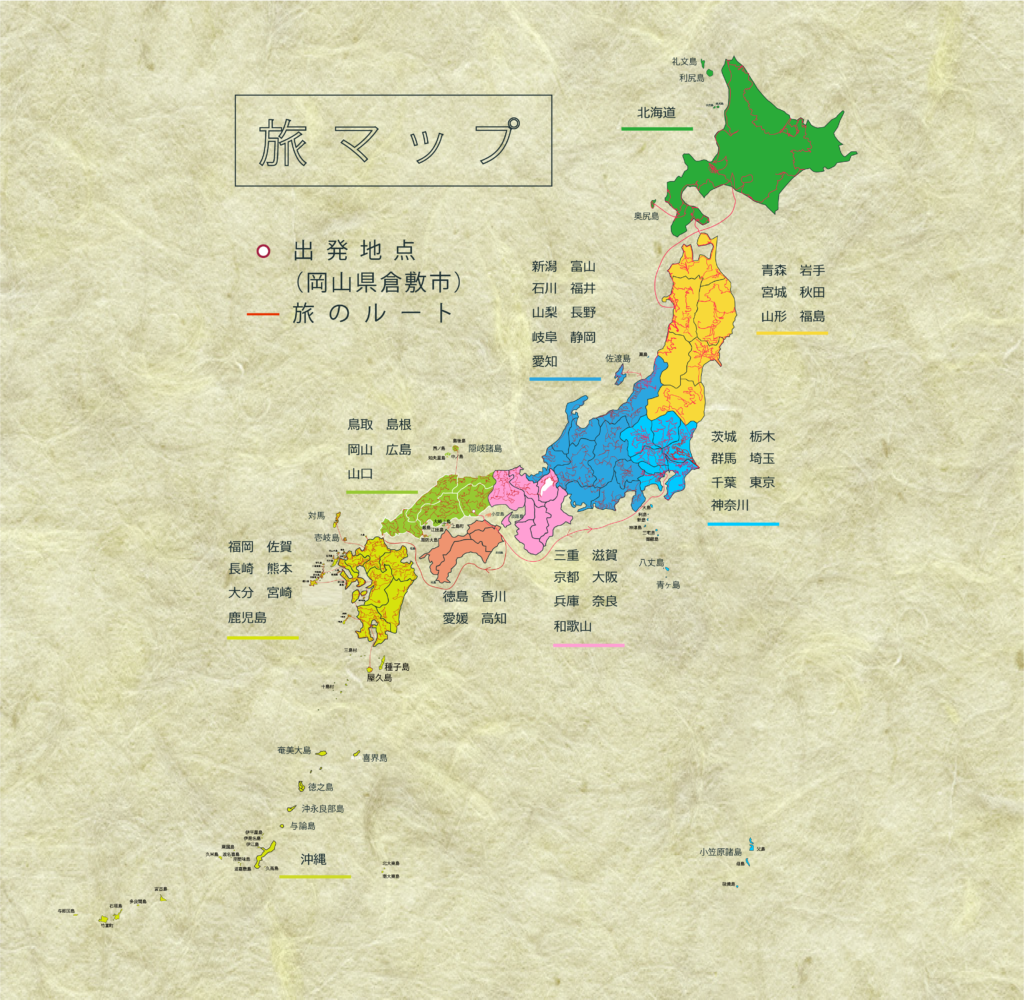

今日までの旅メーター

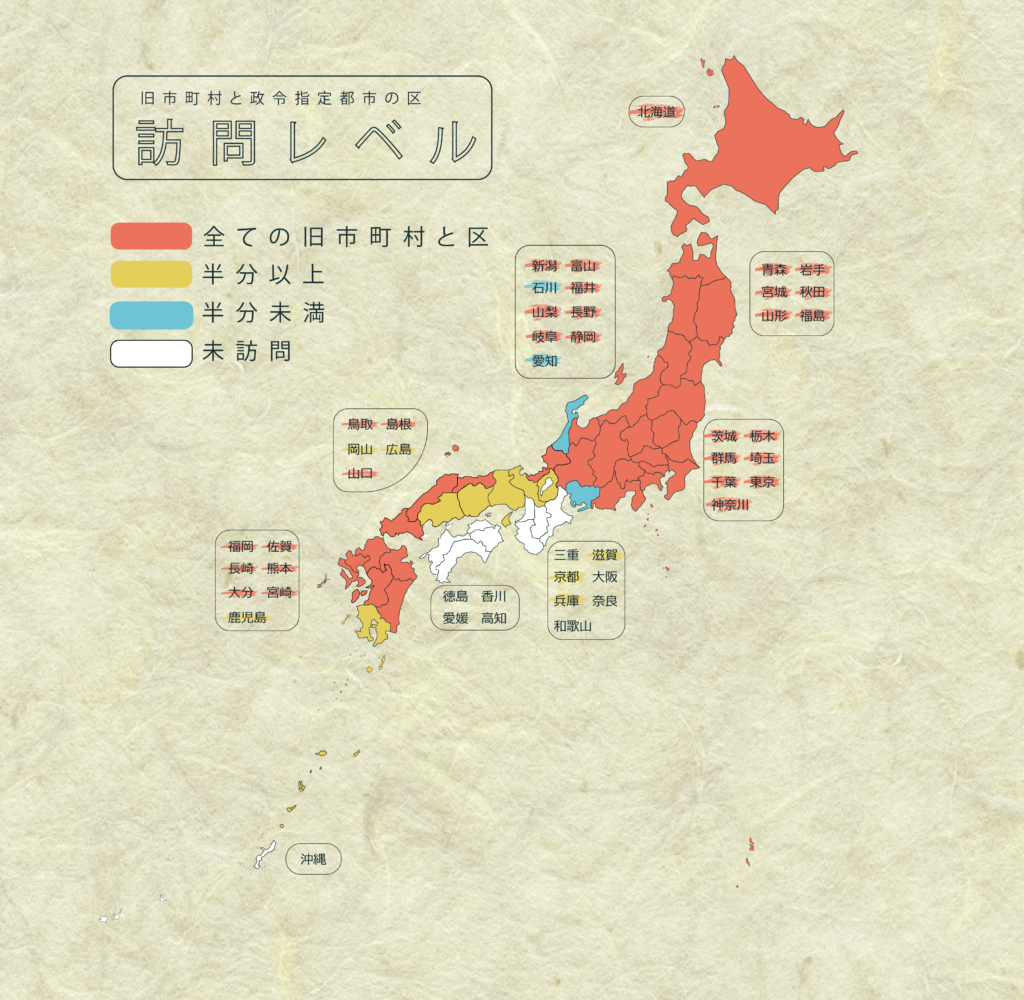

訪れた政令指定都市の区の数 【93/171】

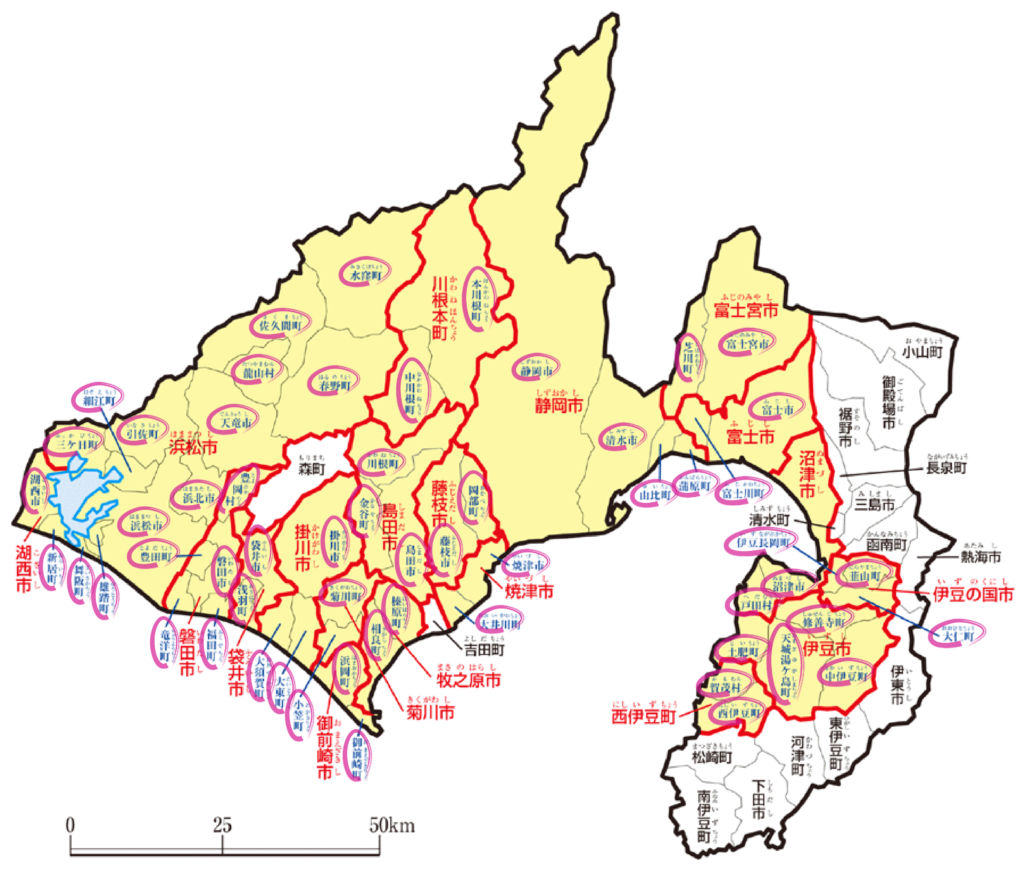

訪れた旧市町村の数【1658/2,099】総計【1751/2,270】スーパーカブの総走行距離

41265km

今日の旅先のこと

今日はいつもよりも早く出発しました。全体的に曇り空で、昨日よりもさらに寒く感じられます。ただ、ふと雲の隙間から断片的に青空が見えると、その青空が冬の淡い色をしていて。青が、淡い季節になったなあ。北日本の空が思い浮かびました。

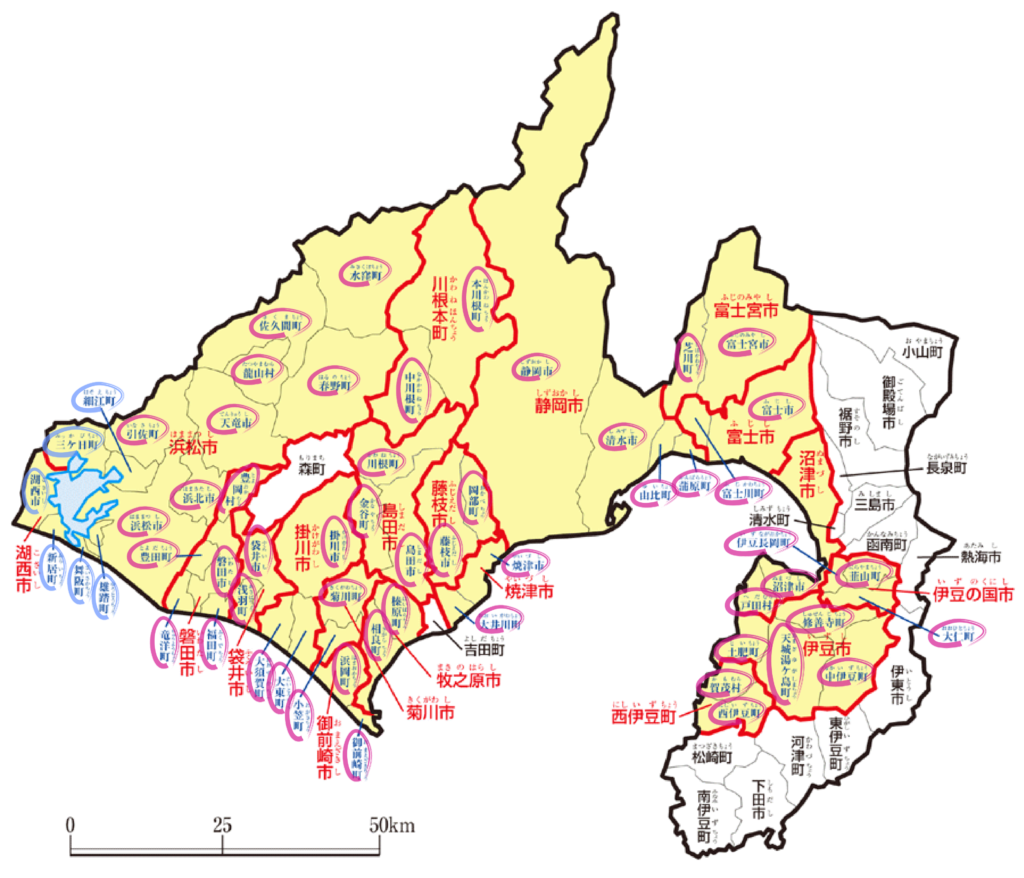

そして、今日は浜松市と湖西市を散策し、静岡県の旅も最後を迎えます。精一杯、最後までがんばりましょう!

そして、今日は浜松市と湖西市を散策し、静岡県の旅も最後を迎えます。精一杯、最後までがんばりましょう!

旧三ケ日町(浜松市)(1/6)

浜松市街地を出発し、旧細江町と旧三ケ日町方面へ進んで行きました。途中、飲食店の店名が「姫街道」であることに気づいて、今走っている道は普通の道に見えるけれど、松の木がずっと続いていて、珍しいぞと。かつてここは、姫街道という街道だったのかなと思いましたが、その通りでした。でも、東海道は? と思ったけれど、こちらは脇往還で、確かに街道が発展したり、いろんな事情があれば、道も分かれていくよなあと。

そして、最初に入ったのは旧細江町で、もう少し待てば太陽が出てきそうだったので、さらに西に位置する、旧三ケ日町まで向かったのでした。

三ケ日と書いて、「みっかび」と読むって、珍しいですよねえ。小さな坂を越えてまちに入ってからは、青い湖面と丘陵地のみかん畑の風景が同時に見えて、パッと長崎県の風景が思い浮かびました。市街地を歩いていても、みかんがたくさん宣伝されていて、みかんのカゴを積んだ軽トラックも見かけたり。

何より、浜名湖の北西にあたる地域まで来ることが初めてだったので、周囲の山並みや湖の様子が、とても新鮮に感じられたのでした。

旧細江町(浜松市)(2/6)

再び同じ道を戻って、旧細江町へ。今度は浜名湖の北東部に位置するまちです。都田川と井伊谷川が市街地を流れており、湖だけではない、水がそばにある暮らしを感じます。天竜浜名湖鉄道という路線も、掛川から通っているとのことだったので、そういうつながり方をしているのかと。

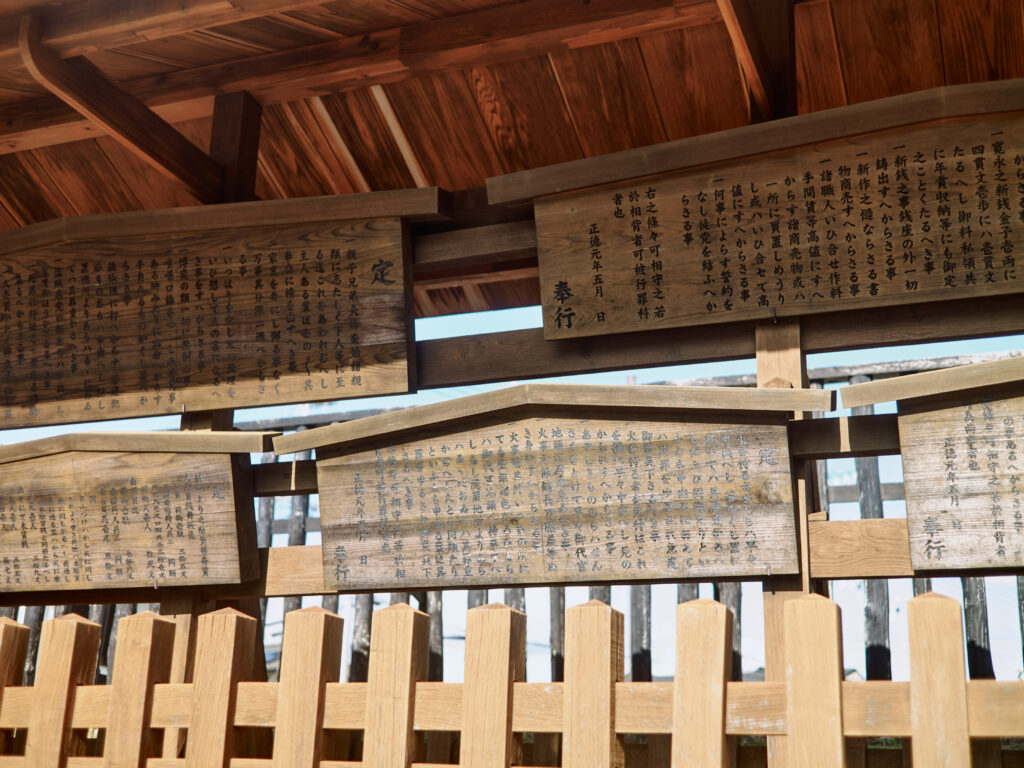

そして、訪れたかったのは、気賀関所です。姫街道だったここに関所がつくられたのは、いくつか理由は考えられますが、川と山に囲まれた地形が考えられる理由のひとつではないかと。

また、何より気になったのは、音声ガイドから聴こえてきた、「入り鉄砲に出女」という言葉。何かの慣用表現なのかな、と思いつつ、このときはまだ耳に残したまま、あとで調べてみようと思っていました。

再び同じ道を戻って、旧細江町へ。今度は浜名湖の北東部に位置するまちです。都田川と井伊谷川が市街地を流れており、湖だけではない、水がそばにある暮らしを感じます。天竜浜名湖鉄道という路線も、掛川から通っているとのことだったので、そういうつながり方をしているのかと。

そして、訪れたかったのは、気賀関所です。姫街道だったここに関所がつくられたのは、いくつか理由は考えられますが、川と山に囲まれた地形が考えられる理由のひとつではないかと。

また、何より気になったのは、音声ガイドから聴こえてきた、「入り鉄砲に出女」という言葉。何かの慣用表現なのかな、と思いつつ、このときはまだ耳に残したまま、あとで調べてみようと思っていました。

旧雄踏町(浜松市)(3/6)

さて、今度は浜名湖の南西方面へ移動していきます。雄踏、と最初は読めなかったけれど、一度読めるようになると、忘れない地名だなあと。移動中の道は二車線でトラックも多くて、南にある国道や高速道路とのアクセスの良さを感じます。

そして、「堀出前中央公園」に着く頃には、大きなショッピングモールが立ち並び、そこに非常に新しい新興住宅が。一気に開発が進んだような印象で、大都市の郊外にやってきたよう。

ただ、「中村家住宅」という屋敷は、時代がそっと止まったように感じられて。この中村家住宅は、徳川家康の側室であるお万の方が、第二子の結城秀康を出産したといわれる住宅です。お万の方も、結城秀康も、調べてみるとなかなか大変な人生を送っていて、そうかあと。

さて、今度は浜名湖の南西方面へ移動していきます。雄踏、と最初は読めなかったけれど、一度読めるようになると、忘れない地名だなあと。移動中の道は二車線でトラックも多くて、南にある国道や高速道路とのアクセスの良さを感じます。

そして、「堀出前中央公園」に着く頃には、大きなショッピングモールが立ち並び、そこに非常に新しい新興住宅が。一気に開発が進んだような印象で、大都市の郊外にやってきたよう。

ただ、「中村家住宅」という屋敷は、時代がそっと止まったように感じられて。この中村家住宅は、徳川家康の側室であるお万の方が、第二子の結城秀康を出産したといわれる住宅です。お万の方も、結城秀康も、調べてみるとなかなか大変な人生を送っていて、そうかあと。

旧舞阪町(浜松市)(4/6)

次に向かったのは、旧舞阪町です。「舞坂宿脇本陣茗荷屋」まで訪れると、周辺の宿場町の雰囲気がとても懐かしく感じられます。脇本陣は無料で公開されていました。間口は狭いけれど、ひとたび建物に入ると奥は広く、小さな庭があったりして、素敵だなあと。脇本陣の役割を終えてからも、役場や医院として活用されたことが、現在の保存にもつながっているとのことでした。

また、弁天島海浜公園まで行くと、南側には湖面に浮かぶ赤い鳥居があり、北へ遊歩道を歩いてみると、新幹線の橋梁が。東海道新幹線に乗っていて、浜名湖辺りを通過するとき、なんとなく、「ああ、浜名湖だ」と認識していましたが、こういう場所にあったのか! と、今回はしっかりと認識することができました。車窓からの景色だけではなくて、周辺がどんなまちなのかわかると、想像できるものが増えますよね。

次に向かったのは、旧舞阪町です。「舞坂宿脇本陣茗荷屋」まで訪れると、周辺の宿場町の雰囲気がとても懐かしく感じられます。脇本陣は無料で公開されていました。間口は狭いけれど、ひとたび建物に入ると奥は広く、小さな庭があったりして、素敵だなあと。脇本陣の役割を終えてからも、役場や医院として活用されたことが、現在の保存にもつながっているとのことでした。

また、弁天島海浜公園まで行くと、南側には湖面に浮かぶ赤い鳥居があり、北へ遊歩道を歩いてみると、新幹線の橋梁が。東海道新幹線に乗っていて、浜名湖辺りを通過するとき、なんとなく、「ああ、浜名湖だ」と認識していましたが、こういう場所にあったのか! と、今回はしっかりと認識することができました。車窓からの景色だけではなくて、周辺がどんなまちなのかわかると、想像できるものが増えますよね。

旧新居町(湖西市)(5/6)

さあ、ここからは湖西市へ入ります。旧新居町で訪れたのは、「新居関所跡」。関所の駐車場付近に着くと、一気に雰囲気が江戸っぽくなりました。看板を見たときに、「紀伊國屋資料館」があることも知って、あとから訪れてみようかなと思ったら、ちょうど新居関所跡と共通券を売っていて、ピッタリと。

受付のおじいさんがとても丁寧に順路や関所のことを説明してくださったのですが、おじいさんも「俗にいう、入り鉄砲に出女ですね」と。やはり入り鉄砲に出女、気になります。調べてみると、家康の政策として、他地域の勢力を強くさせないために、有力な大名の奥方や姫様を人質として江戸に住まわせたり、江戸に武器となる鉄砲を持ち込まない、といった対策をとったと。だから、入り鉄砲は空港の手荷物検査みたいな感じだし、出女は、逃げ出してしまった女性、ということでした。でも、逃げ出してしまった、という言い方も、適切ではないでしょう。みんな人間です。ちょっと切なく感じてしまいました。

また、「旅篭紀伊国屋資料館」にも訪れてみて知ったことは、かつて新居宿と舞阪宿は「今切の渡し」と呼ばれる海上一里半の船旅だったと。そうした事情が新居宿を潤す一端にもなっていて、旅篭紀伊国屋は大きな旅籠として、大忙しだったと。ちなみに、こうして土地が隔てられていたことは、結婚にも大きな影響があったと紹介されていました。人間って、つくづく不思議な生き物だなあ。

周辺も少し歩きましたが、古い建物がレストランとして活用されていたり、とてもいい雰囲気だなあと。

さあ、ここからは湖西市へ入ります。旧新居町で訪れたのは、「新居関所跡」。関所の駐車場付近に着くと、一気に雰囲気が江戸っぽくなりました。看板を見たときに、「紀伊國屋資料館」があることも知って、あとから訪れてみようかなと思ったら、ちょうど新居関所跡と共通券を売っていて、ピッタリと。

受付のおじいさんがとても丁寧に順路や関所のことを説明してくださったのですが、おじいさんも「俗にいう、入り鉄砲に出女ですね」と。やはり入り鉄砲に出女、気になります。調べてみると、家康の政策として、他地域の勢力を強くさせないために、有力な大名の奥方や姫様を人質として江戸に住まわせたり、江戸に武器となる鉄砲を持ち込まない、といった対策をとったと。だから、入り鉄砲は空港の手荷物検査みたいな感じだし、出女は、逃げ出してしまった女性、ということでした。でも、逃げ出してしまった、という言い方も、適切ではないでしょう。みんな人間です。ちょっと切なく感じてしまいました。

また、「旅篭紀伊国屋資料館」にも訪れてみて知ったことは、かつて新居宿と舞阪宿は「今切の渡し」と呼ばれる海上一里半の船旅だったと。そうした事情が新居宿を潤す一端にもなっていて、旅篭紀伊国屋は大きな旅籠として、大忙しだったと。ちなみに、こうして土地が隔てられていたことは、結婚にも大きな影響があったと紹介されていました。人間って、つくづく不思議な生き物だなあ。

周辺も少し歩きましたが、古い建物がレストランとして活用されていたり、とてもいい雰囲気だなあと。

湖西市(6/6)

最後にやってきたのは、湖西市です。まずは鷲津駅周辺の市街地へ。浜名湖も少しだけ見ることができて、湖の西にあるまち、ということをあらためて感じます。駅周辺は程よいまちの雰囲気だと思ったけれど、駅に停まっている自転車の数は膨大で、暮らしがたくさんあるのだなあと。

また、駅前には豊田佐吉の紹介もありました。そう、これから「豊田佐吉記念館」に訪れようと思っていたのです。

最後にやってきたのは、湖西市です。まずは鷲津駅周辺の市街地へ。浜名湖も少しだけ見ることができて、湖の西にあるまち、ということをあらためて感じます。駅周辺は程よいまちの雰囲気だと思ったけれど、駅に停まっている自転車の数は膨大で、暮らしがたくさんあるのだなあと。

また、駅前には豊田佐吉の紹介もありました。そう、これから「豊田佐吉記念館」に訪れようと思っていたのです。

豊田佐吉とは、トヨタグループの創業者です。と、さらっと書くには畏れ多いですが。ただ、豊田佐吉がどんな人物だったのかは知りませんでした。だから、まずは豊田佐吉が湖西市の出身だったということも驚きで。

記念館に入り、17分間の映像を見ました。佐吉は大工の長男として生まれ、家庭がとても貧しかった中で、母の役に立ちたい、人のために役にたつ人間になりたいと願い、織機を自分で発明するようになったと。発明に至るまでの苦労も、その後の苦労も、並大抵のものではなかったです。

世の中のほんとうのリーダーが持っている信念や生き方というものには、単なる学歴や、環境では測ることのできない、人間としての逞しさや、強さや、やさしさや、あたたかさがあると思うばかりです。富や名誉や名声ではないところに、人の深さはある。

記念館に入り、17分間の映像を見ました。佐吉は大工の長男として生まれ、家庭がとても貧しかった中で、母の役に立ちたい、人のために役にたつ人間になりたいと願い、織機を自分で発明するようになったと。発明に至るまでの苦労も、その後の苦労も、並大抵のものではなかったです。

世の中のほんとうのリーダーが持っている信念や生き方というものには、単なる学歴や、環境では測ることのできない、人間としての逞しさや、強さや、やさしさや、あたたかさがあると思うばかりです。富や名誉や名声ではないところに、人の深さはある。

というわけで、今日の散策はここまで。これで、静岡県の旧市町村と政令指定都市の区も、すべて巡ることができました。簡単ではなかったです。遠い地域や、険しい道もありました。ただ、この旅を経て想像できる静岡県の景色は、びっくりするぐらい増えました。もちろん、だからと言って知ったのはほんの僅かです。だからこそ、そのほんの僅かな旅を進められたことが、ありがたく思うばかりです。

本日のひとこと

マフラーを巻いている子の隣で、タンクトップ気味の半袖で登校してる小学生がいて、「いいぞ!」と思いました。

マフラーを巻いている子の隣で、タンクトップ気味の半袖で登校してる小学生がいて、「いいぞ!」と思いました。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY