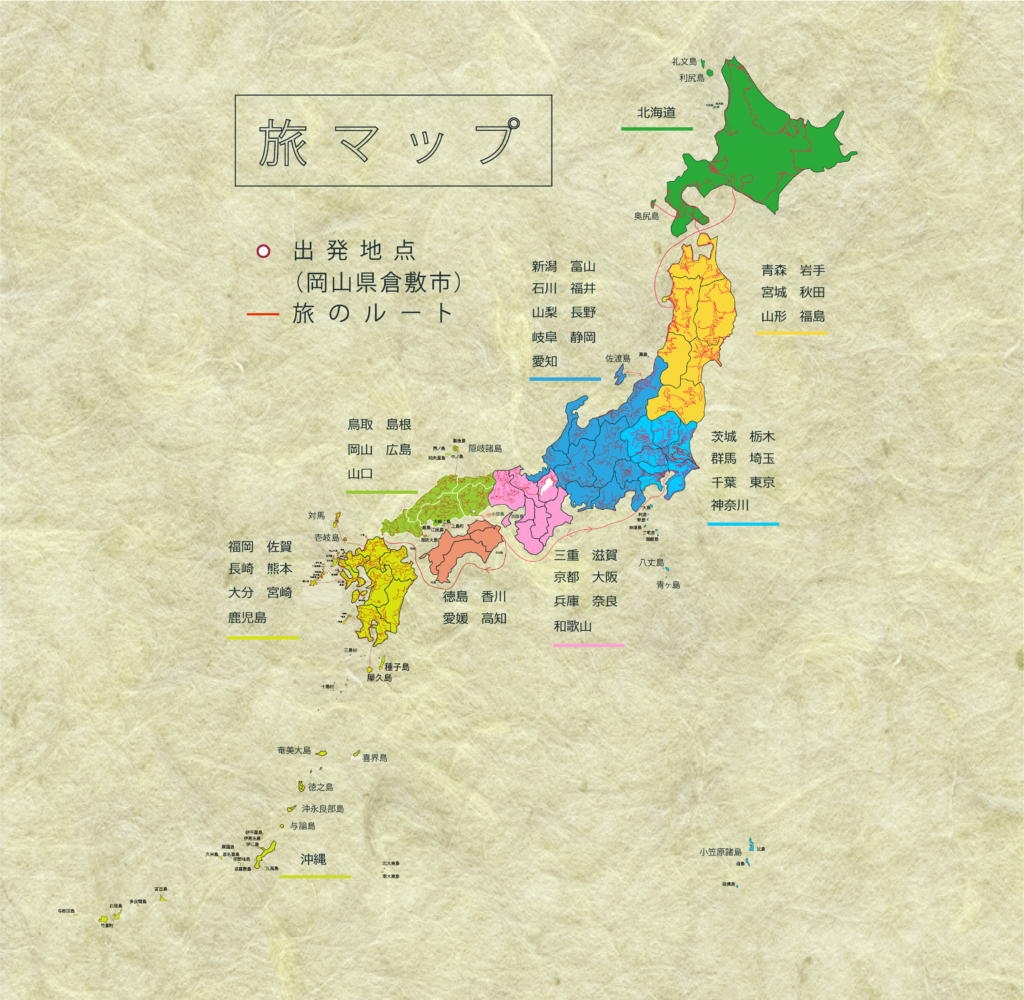

今日までの旅メーター

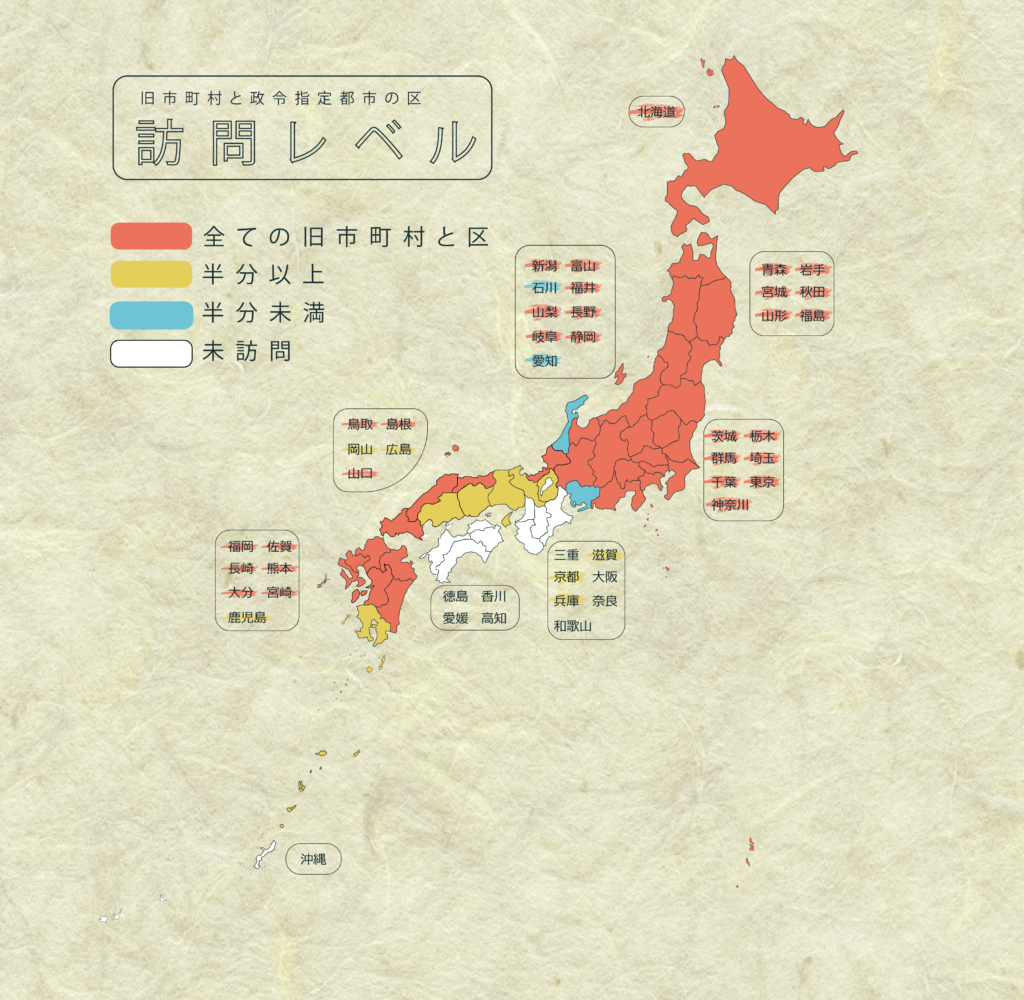

訪れた政令指定都市の区の数 【93/171】

訪れた旧市町村の数【1670/2,099】総計【1763/2,270】スーパーカブの総走行距離

41492km

今日の旅先のこと

冬型の気圧配置が続いています。太平洋側は晴れやすく、日本海側は雨や雪が降りやすい。同じ日本の同じ季節で、こうも大きく違うことに、あらためて心底驚かされます。

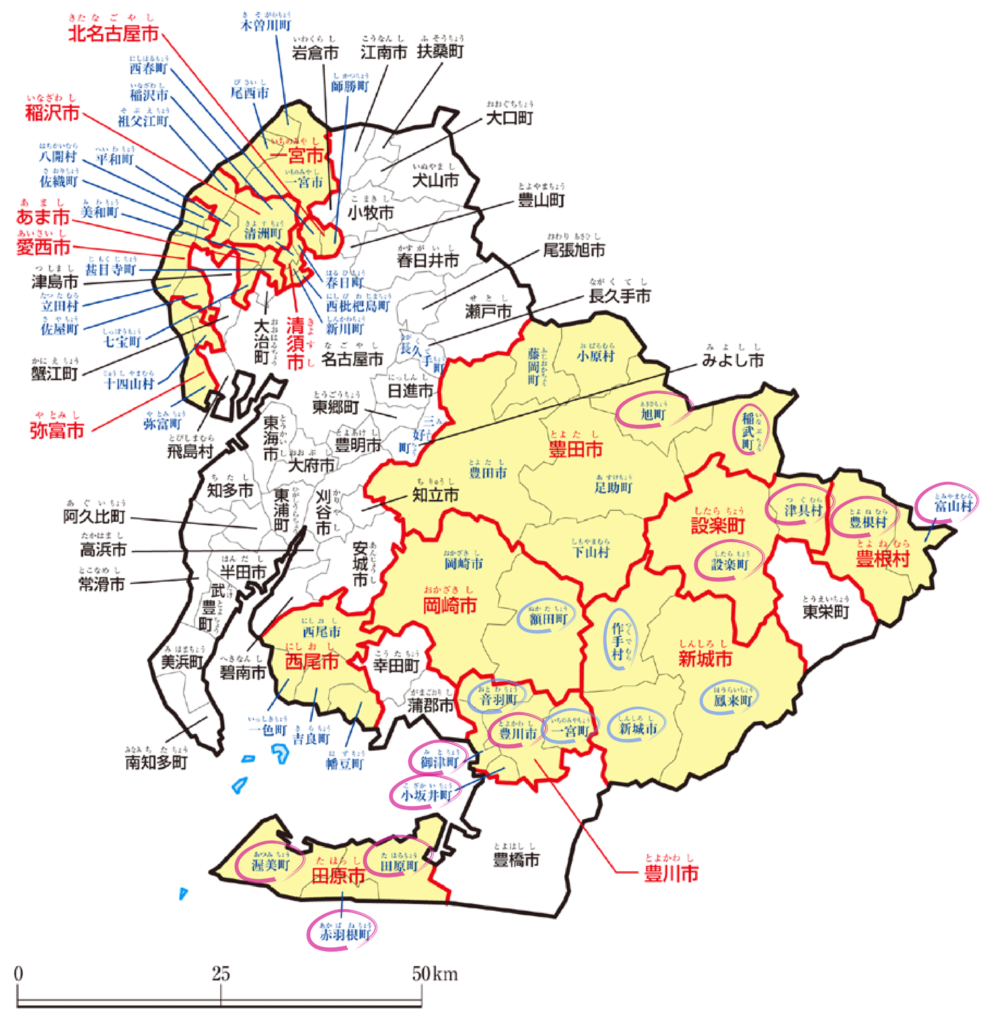

さて、今日は豊橋市から新城市を進み、岡崎市へ。午後からは雲が広がり、気温もさらに低くなって、移動する度に体が冷えて、毎回移動だけでおしっこが漏れそうで大変になりながら。それでは振り返っていきましょう。

さて、今日は豊橋市から新城市を進み、岡崎市へ。午後からは雲が広がり、気温もさらに低くなって、移動する度に体が冷えて、毎回移動だけでおしっこが漏れそうで大変になりながら。それでは振り返っていきましょう。

旧音羽町(豊川市)(1/6)

最初に向かったのは、旧音羽町です。東海道に位置しており、この地域にあった旧赤坂宿は、江戸から数えて三十六番目の宿場町だったと。国道1号線も走っていて、メイン通りから少しだけ裏に回ると、かつての宿場町だった道が現れました。江戸を想起させるような昔の建物の休憩所があり、中ではトレッキングの格好をしたお母さんたちが休憩中。確かに旧音羽町に入り、周囲は山が増えました。徒歩なら峠が近いと感じそうです。

また、音羽川沿いを歩いていたときに、すれ違ったお父さんは前方を向いたままだったけれど、「おはようございます」と挨拶をしてくれて、ちょっと独特でした。

旧一宮町(豊川市)(2/6)

次に向かったのは、旧一宮町です。道路標識には、「三河一宮」と表記されていました。同じ愛知県に、一宮市もありますしね。市街地までやってきて、新旧の家並みがどちらも広がっていて、穏やかな時間が流れていました。

一宮という地名を見たとき、たぶん、ここには一宮の神社があったか、今もあるのだろう、というおぼろげな考えは確かに持っていたはずなのですが、なぜかその神社の名前を調べないまま通り過ぎてしまい、しまったなあ…と。そう、「三河國一之宮 砥鹿神社」に訪れないまま、移動してしまったのでした。これまでの旅で、あまりそういう見逃し方はしないので、自分でも反省と開き直りをしつつ、もしまた近くに訪れる機会があれば、訪れてみたいです。

次に向かったのは、旧一宮町です。道路標識には、「三河一宮」と表記されていました。同じ愛知県に、一宮市もありますしね。市街地までやってきて、新旧の家並みがどちらも広がっていて、穏やかな時間が流れていました。

一宮という地名を見たとき、たぶん、ここには一宮の神社があったか、今もあるのだろう、というおぼろげな考えは確かに持っていたはずなのですが、なぜかその神社の名前を調べないまま通り過ぎてしまい、しまったなあ…と。そう、「三河國一之宮 砥鹿神社」に訪れないまま、移動してしまったのでした。これまでの旅で、あまりそういう見逃し方はしないので、自分でも反省と開き直りをしつつ、もしまた近くに訪れる機会があれば、訪れてみたいです。

新城市(3/6)

豊川の上流へ進んでいく形で、新城市へ入りました。バイパスに入って、市街地をそのまま通過していったのですが、左右に並ぶお店の数々を見ても、生活には便利なものが揃っていて、暮らしやすそうに感じられます。そして、今回は「設楽原歴史資料館」とその周辺を訪れてみることに。

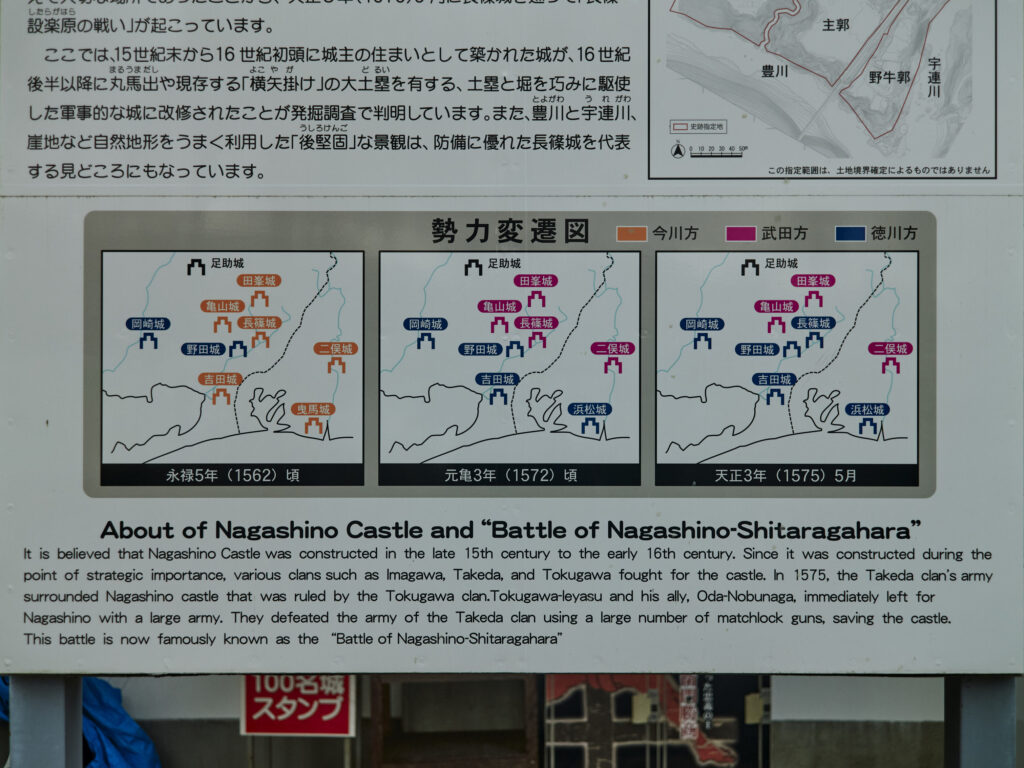

設楽原、という言葉には完全にはピンとこなかったけれど、「長篠の戦い」と聞けば、おお、となります。この地域での戦は、「長篠の戦い」「長篠・設楽原の戦い」などと微妙に呼ばれ方が違っていましたが、長篠は広域の地名で、設楽原はこの戦いの両雄、武田軍と織田軍が激しくぶつかり合った地名、と言えます。

相変わらずぼくは歴史に疎いので、この戦いで何がどうなったのかも、資料館で勉強です。最強と呼ばれた武田軍の騎馬隊に対抗するためにつくられた「馬防柵」と、そこから放つ火縄銃によって、織田軍が武田軍を破ったと。そして、その戦いの舞台が設楽原だったのかあ、と。

資料館から歩いて「馬防柵」のあるところまで行ってみたのですが、そこにいた福耳のお父さんに、「君は歴史が好きか?」と尋ねられたあと、この戦いのことや同系列の戦国時代のことについてあれこれと話してくれたのでした。

戦国時代の歴史は、ひとつひとつの行動に命がかかっています。こうしよう、ああしようの先に、命が委ねられている。そんな状況下で武将たちが貫いた何かの塊のような生き方に、私たちの心は動かされます。今の私たちは、果たして武将たちのように、数百年後に生きる人々に響く生き方をまっとうできるでしょうか? 私たちの生活に命はかかっていないですし、勝ち負けでもありません。ただ、生き方の指針として、武将たちには教わるものがたくさんあると感じます。

豊川の上流へ進んでいく形で、新城市へ入りました。バイパスに入って、市街地をそのまま通過していったのですが、左右に並ぶお店の数々を見ても、生活には便利なものが揃っていて、暮らしやすそうに感じられます。そして、今回は「設楽原歴史資料館」とその周辺を訪れてみることに。

設楽原、という言葉には完全にはピンとこなかったけれど、「長篠の戦い」と聞けば、おお、となります。この地域での戦は、「長篠の戦い」「長篠・設楽原の戦い」などと微妙に呼ばれ方が違っていましたが、長篠は広域の地名で、設楽原はこの戦いの両雄、武田軍と織田軍が激しくぶつかり合った地名、と言えます。

相変わらずぼくは歴史に疎いので、この戦いで何がどうなったのかも、資料館で勉強です。最強と呼ばれた武田軍の騎馬隊に対抗するためにつくられた「馬防柵」と、そこから放つ火縄銃によって、織田軍が武田軍を破ったと。そして、その戦いの舞台が設楽原だったのかあ、と。

資料館から歩いて「馬防柵」のあるところまで行ってみたのですが、そこにいた福耳のお父さんに、「君は歴史が好きか?」と尋ねられたあと、この戦いのことや同系列の戦国時代のことについてあれこれと話してくれたのでした。

戦国時代の歴史は、ひとつひとつの行動に命がかかっています。こうしよう、ああしようの先に、命が委ねられている。そんな状況下で武将たちが貫いた何かの塊のような生き方に、私たちの心は動かされます。今の私たちは、果たして武将たちのように、数百年後に生きる人々に響く生き方をまっとうできるでしょうか? 私たちの生活に命はかかっていないですし、勝ち負けでもありません。ただ、生き方の指針として、武将たちには教わるものがたくさんあると感じます。

旧鳳来町(新城市)(4/6)

次に、旧鳳来町へ向かいます。「長篠・設楽原の戦い」の戦場でもあった「長篠城址」は、ギリギリ旧鳳来町に含まれていて、こちらも訪ようと思いつつ。

先に市街地へ行ってみると、飯田線の駅名が長篠城駅、本長篠駅と続き、やはりこの辺りが地名として、ザ・長篠なのだなあと感じます。小さな商店街もあり、暮らしの場も感じられました。

そして、長篠城址はちょうど紅葉も見頃を迎えていて、写真を撮りに来ている方もいましたし、来年で「長篠・設楽原の戦い」から450年ということで、のぼりがたくさん掲げられていました。

450年経った今、日本は続いていますよ、殿たち〜!

次に、旧鳳来町へ向かいます。「長篠・設楽原の戦い」の戦場でもあった「長篠城址」は、ギリギリ旧鳳来町に含まれていて、こちらも訪ようと思いつつ。

先に市街地へ行ってみると、飯田線の駅名が長篠城駅、本長篠駅と続き、やはりこの辺りが地名として、ザ・長篠なのだなあと感じます。小さな商店街もあり、暮らしの場も感じられました。

そして、長篠城址はちょうど紅葉も見頃を迎えていて、写真を撮りに来ている方もいましたし、来年で「長篠・設楽原の戦い」から450年ということで、のぼりがたくさん掲げられていました。

450年経った今、日本は続いていますよ、殿たち〜!

旧作手村(新城市)(5/6)

さあ、ここから旧作手村を目指します。地図を見たときから、かなり道が険しそうだと覚悟をしていたものの、一気に標高が上がり、寒さもグッと低くなりました。

道中は紅葉が綺麗なゾーンがたくさんあって、思わず立ち止まったりもしながら、まちが見えてくる頃には、看板に標高500mの文字が。そうかあ、旧作手村は高原地帯なのだなあ。雲も分厚く、とにかく今までとは違う寒さで。

それに、お腹が空いたのでスーパーでおにぎりを買ったのですが、お店の前のたい焼きの屋台にも我慢できなくて、ひとつ購入。フランクな屋台のおじさんで、「あ〜寒いねえ、雪でも降りそうだね」という会話を。多分、おじさんはぼくが地元の人だと思ったような気がします。それで自然な感じで話しかけてくれて、やっぱりこの寒さと天気なら、雪って感じなんだ! という感覚がわかってうれしかったです。

あとは、学校から昼休みの子どもたちが、外で元気に遊んでる声が響いてきて、これだけ寒くても、子どもは元気で素晴らしいなあ! と思ったのでした。

さあ、ここから旧作手村を目指します。地図を見たときから、かなり道が険しそうだと覚悟をしていたものの、一気に標高が上がり、寒さもグッと低くなりました。

道中は紅葉が綺麗なゾーンがたくさんあって、思わず立ち止まったりもしながら、まちが見えてくる頃には、看板に標高500mの文字が。そうかあ、旧作手村は高原地帯なのだなあ。雲も分厚く、とにかく今までとは違う寒さで。

それに、お腹が空いたのでスーパーでおにぎりを買ったのですが、お店の前のたい焼きの屋台にも我慢できなくて、ひとつ購入。フランクな屋台のおじさんで、「あ〜寒いねえ、雪でも降りそうだね」という会話を。多分、おじさんはぼくが地元の人だと思ったような気がします。それで自然な感じで話しかけてくれて、やっぱりこの寒さと天気なら、雪って感じなんだ! という感覚がわかってうれしかったです。

あとは、学校から昼休みの子どもたちが、外で元気に遊んでる声が響いてきて、これだけ寒くても、子どもは元気で素晴らしいなあ! と思ったのでした。

旧額田町(岡崎市)(6/6)

最後にやってきたのは、旧額田町です。旧作手村から細い道をずっと進み、「くらがり渓谷」という景勝地へ。今の時期の渓谷といえば紅葉ですが、駐車場には車がたくさん停まっていて、やっぱり近隣の方たちは知っているのだなあと。

看板でルートをチェックして、カエデ並木があるところまで行ってみようと。歩いているそばを渓流の心地良い音がずっと流れ続けているけれど、ふと意識していない間は、音が聞こえないんだよなあ、それが面白いなあ、なんて思ったり。

ちなみに、渓谷にはコスプレイヤーさんもいたし、出張帰りなのかスーツ姿の方もいたし、作業着のお父さんが写真を撮ったりもしていて、紅葉が惹き寄せる力はすごいなあと。もちろん、カエデ並木もそこまでの往来の道も、とても心地よかったです。

また、額田市街地にも訪れてみると、盆地のような地形で、支所はやや小高いところにありました。見渡すと田んぼと住宅地が広がっていて、岡崎市街地だけではなく、ここにも暮らしがあるのだなあと、しみじみ。

最後にやってきたのは、旧額田町です。旧作手村から細い道をずっと進み、「くらがり渓谷」という景勝地へ。今の時期の渓谷といえば紅葉ですが、駐車場には車がたくさん停まっていて、やっぱり近隣の方たちは知っているのだなあと。

看板でルートをチェックして、カエデ並木があるところまで行ってみようと。歩いているそばを渓流の心地良い音がずっと流れ続けているけれど、ふと意識していない間は、音が聞こえないんだよなあ、それが面白いなあ、なんて思ったり。

ちなみに、渓谷にはコスプレイヤーさんもいたし、出張帰りなのかスーツ姿の方もいたし、作業着のお父さんが写真を撮ったりもしていて、紅葉が惹き寄せる力はすごいなあと。もちろん、カエデ並木もそこまでの往来の道も、とても心地よかったです。

また、額田市街地にも訪れてみると、盆地のような地形で、支所はやや小高いところにありました。見渡すと田んぼと住宅地が広がっていて、岡崎市街地だけではなく、ここにも暮らしがあるのだなあと、しみじみ。

というわけで、今日の散策はここまで。この後、岡崎市でもしタイミングが合えばとご挨拶したかった方のところへ伺い、ちょうどいらっしゃって、ご挨拶することができました。人とのご縁をいただけると、しみじみありがたいです。

本日のひとこと

カブで走っている間は、寒さで完全にハナタレ小僧です。

カブで走っている間は、寒さで完全にハナタレ小僧です。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY