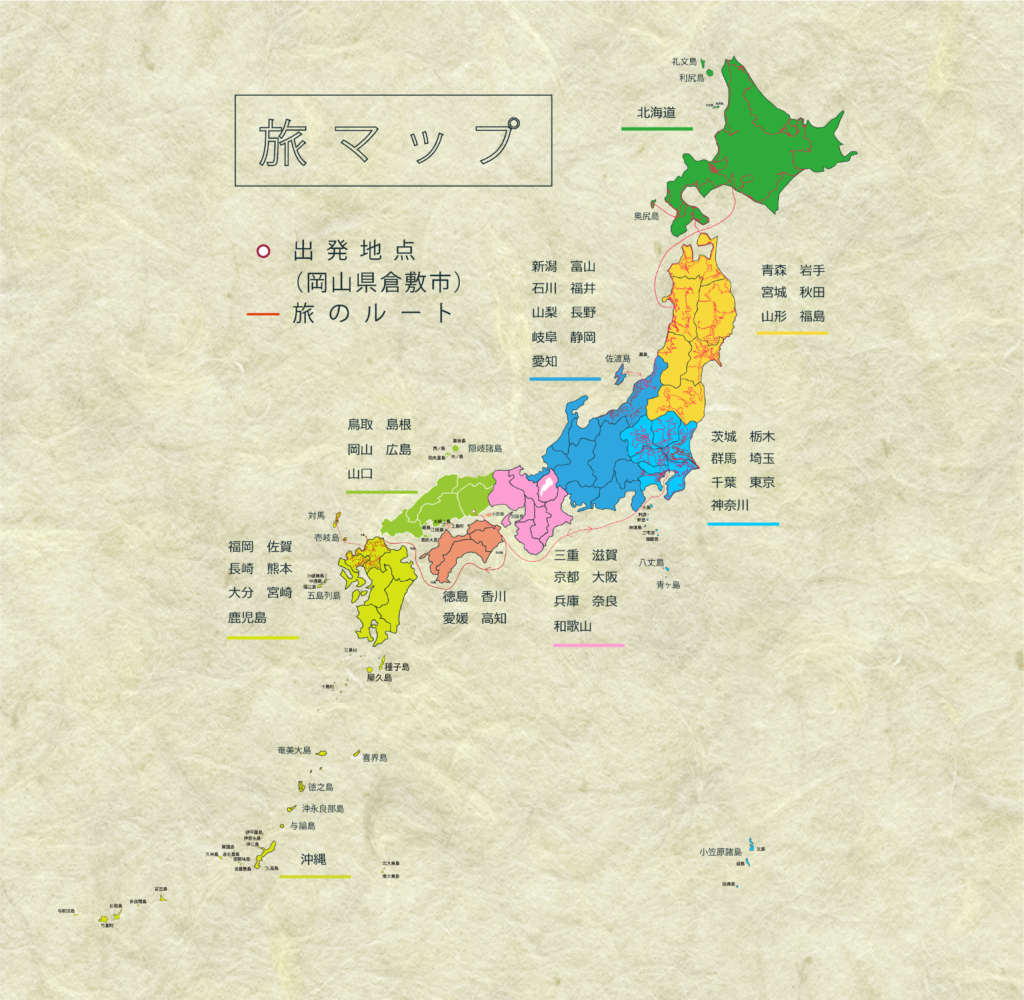

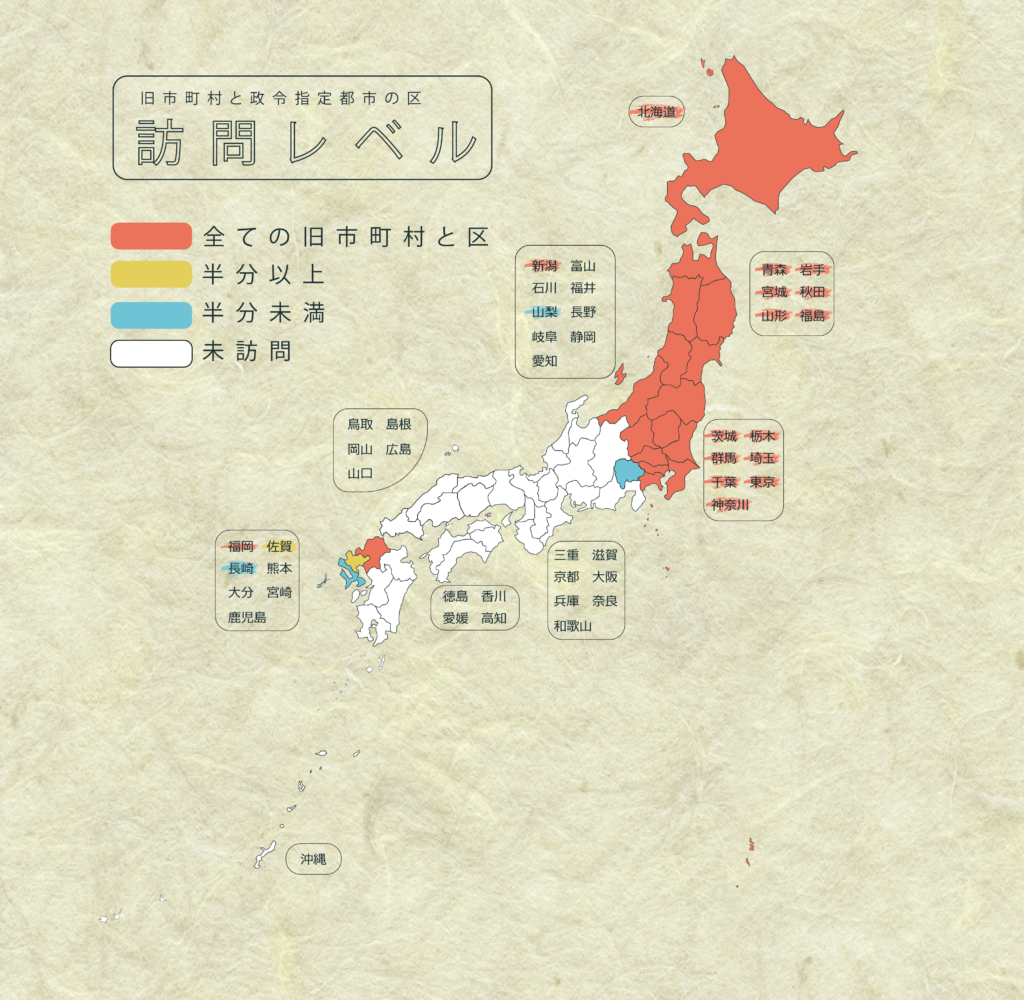

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】

訪れた旧市町村の数【741/2,094】総計【822/2,269】スーパーカブの総走行距離

21085km

目次

蓮根の白石町、志田焼きと嬉野温泉。(2023年12月26日(火)―264日目)

佐賀県の旅も終盤に差し掛かりました。

長く拠点にしていた佐賀市とも、今日でおさらばです。

佐賀市を西へ進んで、白石町と嬉野市を目指します。

夜は素泊まりで嬉野温泉の旅館を予約しました。

お手頃な値段だけれど、温かそうな旅館です。

それを楽しみに進んでいきます。

佐賀県の9割を占める蓮根の産地。ー旧福富町(白石町)

最初にやって来たのは、白石町の旧福富町。

「ふくどみマイランド公園」という公園を目指したとき、交差点の信号には「福富干拓入口」と書かれてあった。

干拓の入り口。町域の大部分は近世以降の干拓地からなっている。

次に公園から「道の駅 しろいし」に着いたら、どことなく騒々しい。

駐車場に車がいっぱいで、交通整理のおじさんが「こっちだ!」と激しく赤棒を振っている。

年末のセールがあるのかな? と、店内に入ってみたら違った。

「蓮根だ……! 蓮根に、人が集まっている!」

山積みの蓮根を、次々とお客さんが手に取っていく。

買い物かごを蓮根だけで満杯にさせているお客さんもいてたじろいだ。

「いったい、この量の蓮根を、どうやって調理するんだ!」

それにしても、なぜこんなにも蓮根が売れているのだろう。

それは佐賀県が全国2位を誇る蓮根の生産地で、そのシェアの9割を、白石町が占めているからだ。

という道の駅の紹介文を読んだとき、そういえばさっきも、蓮根畑があったと思い出した。

蓮根王国の白石町で、旬を迎えた蓮根が集まっているとなれば、本物の味を求めて人が集まっているのも頷ける。

飛ぶように売れていく蓮根、すごかったなあ。

町の中心部に流れる時間。ー白石町

白石平野の中心部を進み、合併前と同じ白石町へやって来た。

平野の中に佇む白石町役場は、とても大きく感じられた。

肥前白石駅の周辺を歩いていると、新しい住宅街の前に「白石町役場 跡地」の石碑があった。

石碑がなければ、跡地だとはわからないだろうなあ。

土地には時間が染み込んでいると思う。

でも、その多くは目に見えていなければわからない。

どれだけの長寿の木でも、切られしまったたら、そこにある時間は消えてしまう。

町もそういうものだよなあ。

あと、ゲートボールをやっているであろうおじいさんたちが、同じ場所にぎゅっと集まっていて、何かと思えば焚き火をしていた。

楽しみ方を知ってるおじいさんたちだ。

駅前と新有明漁港と。ー旧有明町(白石町)

次にやって来たのは、旧有明町。

「有明」が地名としてもあったんだ、と思う。

肥前竜王駅の近くを歩いていると、「有明中学校」があって、東京でそれ言ったら驚かれるだろうなあとか考える。えっ、有明ですか!? って。(有明アリーナの横にも有明中学校がある)

新有明漁港へ行ってみると、凪いだ有明海が広がっていた。ちゃんと有明海を見たの、久しぶりな気がするなあ。干潟が多かったからかな。

漁港の堤防に、干拓について紹介する掲示物があって、そこで中世の干拓の歴史がまとめられていた。

雨量が少ない地域で食糧不足になりやすく、米の作付面積を増やしたかった。

だから、灌漑も一緒に長く工事を進めてきた。

そして、有明海は潮位の変化が大きいから、今も巨大な堤防で守られている。

堤防もあるなあとは思っていたけれど、潮位が陸地よりも高くなることがあるんだって。有明海はすごい。

ちなみに農地を増やすための干拓は、秋田の大潟村もそうだったはずだし、新潟の鎧潟という潟も同じ理由でなくなっていたような気がする。

お米を作るということが、それだけ命に直結していたともいえる。

長崎街道を歩き、志田焼きの里へ。ー旧塩田町(嬉野市)

白石町から嬉野市の旧塩田町に入った。

途中は山に囲まれた緩やかな盆地が現れて、一瞬、筑豊地域を思い出したなあ。

どちらがどうではなく、土地の記憶がたまに再生されるのです。

いざ、長崎街道でもあった塩田宿の町並みへやってきた。

川沿いの道路裏に入ると、ああ、確かに昔ながらの町だなあという町並みが広がっていた。

歩き始めて早速、カキフライとかかれたのぼりを見つけて、空腹だったことに気づいて吸い込まれていく。

地元のおじいちゃん同士で、「俺が払う!」「いやいや俺が払う!」と大声でやり合っている優しいお店で食べたおおきなカキフライは、あつあつでサックサクだった。

久しぶりに、いいお昼ごはんを食べられたなあ。ご馳走様でした。

ぼくが知識足らずだということでもあるけれど、今まで志田焼きを知らなかった。

一方で、周辺地域の有田焼や伊万里焼はよく見聞きする。

だからどうなんだろうなあ、って。

でも、迷ったら行こうよ!

行ってみなきゃわからないもの。

と、「志田焼きの里博物館」へ着くとサーっと空が晴れて、今日初めて晴れたな、なんて思う。

入場料を支払うとき、受付の方の雰囲気がすごく柔らかくて、いい場所に来たな、と感じた。

志田焼きの工程を順に見たあと、実習室のような部屋があって、その部屋も見学できるようになっていたのだけれど、部屋で作業されている方がいた。

だから遠目に窓を覗いていたら、その方が「入っていいですよー!」って。

最初は他愛もない雑談をしたように思う。けれど、いつの間にかその方の話に夢中になってしまった。

ひとことで言ってしまえば、ほんとうに焼き物が好きな方だった。

特に土が大好きで、ろくろで成形するときも、土に対する些細な工程の違いで、焼き上がりが変わってしまうと。

それが難しいところでもあり、楽しみでもあると。

だいぶお話ししてしまったあと、最後に「土って、生き物ですか?」と聞いた。

「あっ!」

その方がパッと表情を明るくしてくださったので、その表情がすごく嬉しかった。

「あっ!」と言った後、食い気味に、「それはもう、全然生き物です!」と。

「土は待ってくれない。時間に応じて乾いていく。だから、ろくろで作業しているときもですけれど、土よりも先に、自分の手が動いてはいけない。土が動いてくれるまで、待つ」

――土よりも先に、手が動いてはいけない。

――土が動いてくれるまで、待つ。

そのことを体験したことはない。もし自分がやってみたら土よりも手が先に動くのだろう。

でも、その方がおっしゃっていた土への言葉は、土以上のことを話しているように感じられた。

嬉野温泉に入ろう。ー旧嬉野町(嬉野市)

志田焼の里博物館でほくほくした気持ちになって、さらに嬉野温泉に向かうなんて、ほくほく祭りだ。

嬉野温泉街では、豊玉姫神社とシーボルトの湯へ行った。

どちらも嬉野温泉で有名な場所。

前回の旅で4年前に嬉野に来たとき、豊玉姫神社には訪れていたけれど、シーボルトの湯には行っていなかった。

足湯は入っていたみたいだけれど。それも自分らしい。

シーボルトの湯は、平成22年4月に再建された市営の公衆浴場で、いいネーミングだし、オレンジ色の屋根が温泉街のシンボルになっていて見事だ。

さあ、ぼくも入ります。

待ってて、シーボルト!

お湯の感触は、ゆるふわっ。

ぬめりがあるけれど、嫌なぬるぬるではなくて。

ゆるーく肌をまとってくれるような感じで、最後は肌がふわっとやさしく仕上がる。

湯上がり、ああ、今だけなら肌がすべすべだなあと思った。(誰に見せるわけでもないのにね)

というわけで、今日の散策はここまで。旅館でも温泉に入りました。今日は2回も温泉に入れたなんて幸せです。

本日のひとこと。

蓮根について、「レンコンティージャス」はエスペラント語で「会う」という意味です。

蓮根について、「レンコンティージャス」はエスペラント語で「会う」という意味です。

(終わり。次回へ続きます)

<旅を応援してくださる方々へ&関連ページ>

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

二見書房編集部noteのページはこちら

旅についての心境を、週に一度日記形式で書いています。ブログにまとめきれなかったことも残せたらと思います。

日本加除出版noteのページはこちら

旧市町村で気になったまちのことについて、月に一度まとめています。本文は『戸籍時報』でも連載中です。

ストレートプレスのページはこちら

トレンドニュースサイトのSTRAIGHT PRESS(ストレートプレス )にて、旧市町村をひとつずつまとめた記事を連載中です。

LEAVE A REPLY