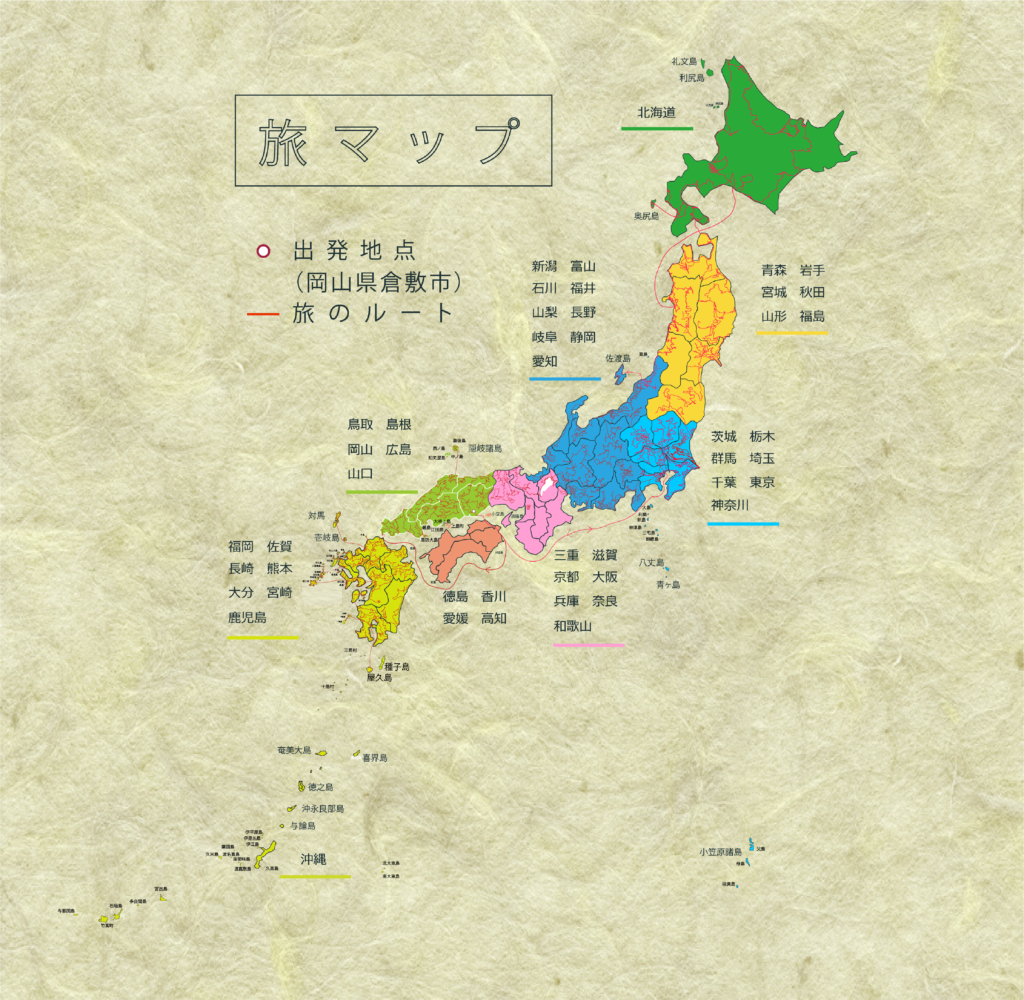

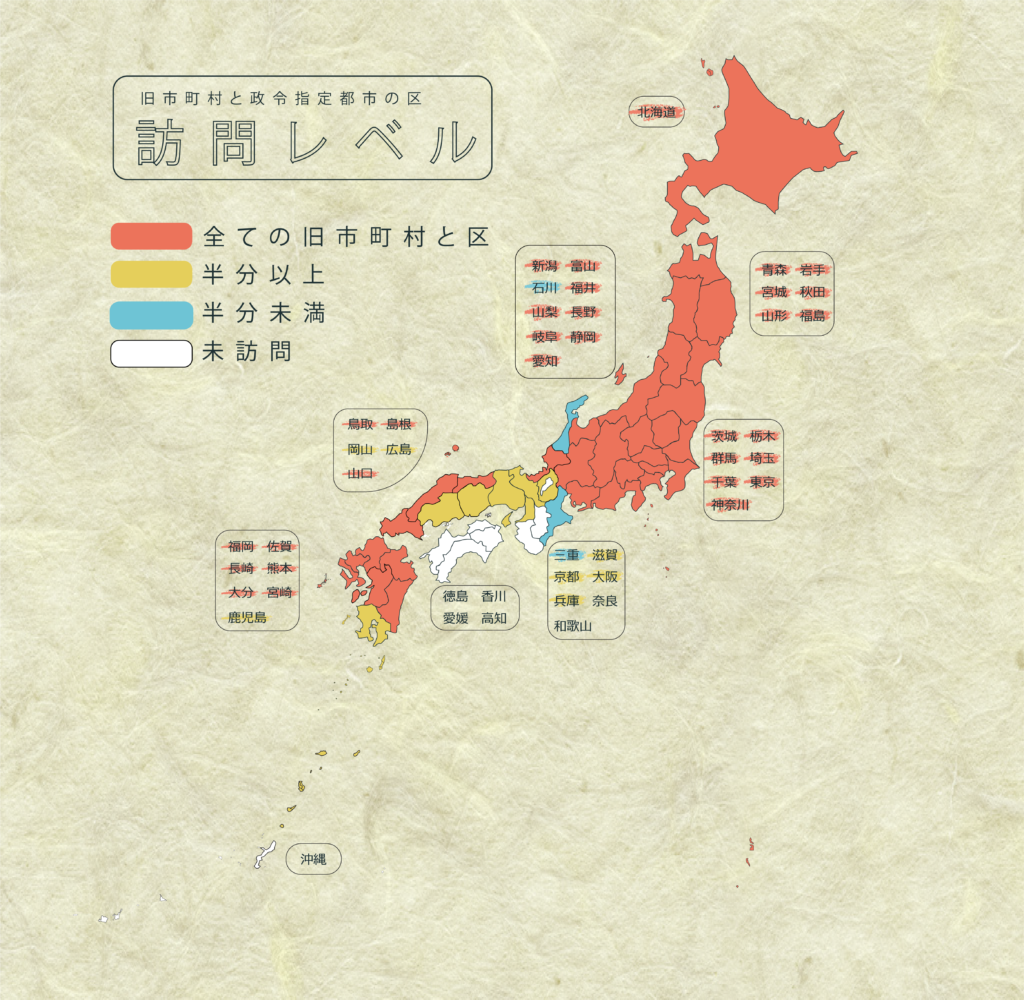

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【133/171】

訪れた旧市町村の数【1708/2,098】総計【1841/2,269】スーパーカブの総走行距離

42183km

今日の旅先のこと

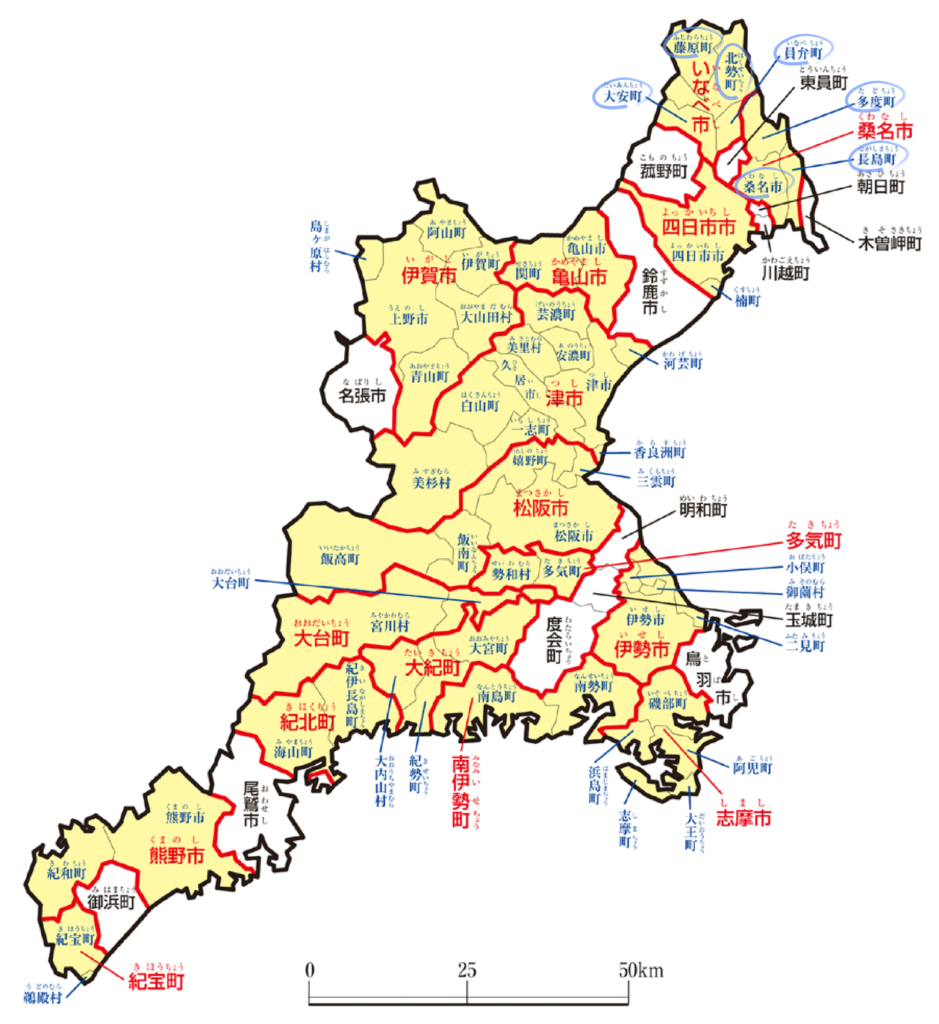

さあ、今日からは三重県に舞台を移します。大寒を過ぎたとはいえ、山間部は雪も降る地域なので、何事もないといいなあ、と願うばかり。旅は桑名市といなべ市へ。いなべ市の鈴鹿山脈は雪化粧しており、美しさとともに、三重県らしさをはっきりと感じます。ここ数日、愛知県の旅はずっと濃尾平野でしたから。それでは振り返っていきましょう。

旧長島町(桑名市)(1/7)

弥富市から国道1号線で木曽川を渡った先は、いよいよ三重県だ。そして、旧長島町に入った。南北に伸びる長い島は、木曽・長良・揖斐の三大河川が運んだ土砂によって堆積したもの。教科書で習った、輪中の形成によって暮らしが広がった土地だ。

地図上で見ると、確かに島であることを感じていた。しかし、いざ訪れると、単なる陸地であって、島のような感じはしない。長島駅には伊勢湾台風の水位が記されていて、余裕で体全身が水没してしまうほどだった。また、満潮位も記されており、やはり今立っている足元よりも高い。それでも暮らしが続く知恵というものは、すごいものである。

市街地は場所によって昔の風情も残っている。建物の古さ、道のカーブ具合、街灯、そうしたものの気配の重なり合いによって、目で感じる風情も違っていくのかもしれない。ずーっと南へ進んだ先にあるナガシマスパーランドとは違い、落ち着いた日常が市街地にはあった。

旧長島町(桑名市)(1/7)

弥富市から国道1号線で木曽川を渡った先は、いよいよ三重県だ。そして、旧長島町に入った。南北に伸びる長い島は、木曽・長良・揖斐の三大河川が運んだ土砂によって堆積したもの。教科書で習った、輪中の形成によって暮らしが広がった土地だ。

地図上で見ると、確かに島であることを感じていた。しかし、いざ訪れると、単なる陸地であって、島のような感じはしない。長島駅には伊勢湾台風の水位が記されていて、余裕で体全身が水没してしまうほどだった。また、満潮位も記されており、やはり今立っている足元よりも高い。それでも暮らしが続く知恵というものは、すごいものである。

市街地は場所によって昔の風情も残っている。建物の古さ、道のカーブ具合、街灯、そうしたものの気配の重なり合いによって、目で感じる風情も違っていくのかもしれない。ずーっと南へ進んだ先にあるナガシマスパーランドとは違い、落ち着いた日常が市街地にはあった。

旧多度町(桑名市)(2/7)

今度は長良川と揖斐川を渡り、北へ進んでいくと、旧多度町に入る。右手は平野部で、左手には山が近づいてきた。信号待ちで右、左、と順に見ると、違いは明らかである。

多度地区市民センターへ向かうにあたって、一気に坂道を登り、途中は多度大社の白色の巨大な鳥居をくぐった。市民センターの前には住宅地が造成されており、雰囲気は比較的あたらしい。

で、さっきの大きな鳥居が気になったので一度Uターンし、周辺も歩いてみると、茶畑があったり、懐かしい気配の住宅があったり、この町の風景に少し出会えたかもしれないとうれしくなる。戻りたいと思ったら、戻るのが吉だ。

そして、多度大社にも参拝させてもらった。御祭神は天津彦根命。本宮に至るまでの参道にはいくつもの小さな社があり、そこで手を合わせている人も多い。境内の周辺も、雰囲気があまり昔と変わっていないように感じて、それが好きだった。

今度は長良川と揖斐川を渡り、北へ進んでいくと、旧多度町に入る。右手は平野部で、左手には山が近づいてきた。信号待ちで右、左、と順に見ると、違いは明らかである。

多度地区市民センターへ向かうにあたって、一気に坂道を登り、途中は多度大社の白色の巨大な鳥居をくぐった。市民センターの前には住宅地が造成されており、雰囲気は比較的あたらしい。

で、さっきの大きな鳥居が気になったので一度Uターンし、周辺も歩いてみると、茶畑があったり、懐かしい気配の住宅があったり、この町の風景に少し出会えたかもしれないとうれしくなる。戻りたいと思ったら、戻るのが吉だ。

そして、多度大社にも参拝させてもらった。御祭神は天津彦根命。本宮に至るまでの参道にはいくつもの小さな社があり、そこで手を合わせている人も多い。境内の周辺も、雰囲気があまり昔と変わっていないように感じて、それが好きだった。

旧員弁町(いなべ市)(3/7)

いなべ市のひらがなの読み方から認識していたので、いなべを員弁と書くと知って、最初はびっくりした。

道がひらけて市街地が近づくにつれて、冠雪した山々が近づいてくる。あれは、鈴鹿山脈か。冠雪していることで、これらの山々の標高の高さも余計に感じられた。

市街地は山間部というよりも空が広く、十分な平野だ。楚原駅まで歩いてみると、なつかしい町並みが多かった。通っている路線は北勢線で、桑名まで通じており、まだまだ知らない路線があることを教えられた気持ちだ。

また、いなべ公園にも訪れてみて、シンボルタワーに着くと、UFOの円盤が何枚か重なったようなデザインだった。もちろん階段は普通なので、そのまま登ってみる。景色は抜群で、市街地も山並みもよく見えて気持ち良かった。確かにシンボリックなタワーである。

いなべ市のひらがなの読み方から認識していたので、いなべを員弁と書くと知って、最初はびっくりした。

道がひらけて市街地が近づくにつれて、冠雪した山々が近づいてくる。あれは、鈴鹿山脈か。冠雪していることで、これらの山々の標高の高さも余計に感じられた。

市街地は山間部というよりも空が広く、十分な平野だ。楚原駅まで歩いてみると、なつかしい町並みが多かった。通っている路線は北勢線で、桑名まで通じており、まだまだ知らない路線があることを教えられた気持ちだ。

また、いなべ公園にも訪れてみて、シンボルタワーに着くと、UFOの円盤が何枚か重なったようなデザインだった。もちろん階段は普通なので、そのまま登ってみる。景色は抜群で、市街地も山並みもよく見えて気持ち良かった。確かにシンボリックなタワーである。

旧北勢町(いなべ市)(4/7)

旧員弁町から、さらに北へ進む。旧北勢町の市街地も、周辺に山は近くとも平野が広がっていた。どんどん、山間部になるのかなあと思っていたら、平野部が多かったのは予想外だった。員弁川によってできた平野のスケールは、思っていたよりも大きい。

市役所も北勢庁舎もある中で、どちらの場所にも順に訪れてみると、北勢庁舎近くの「阿下喜」という地域に雰囲気を感じたので、こちらを主に散策してみた。本町通りには懐かしい住宅も建っている。また、阿下喜駅は北勢線の終着駅であり、ちょっとロマンを感じる。

ふと北西の方角を見ると、鈴鹿山脈とは別の山々が重なり合っていて、透明な青の濃さで遠近の差が出ていた。

旧員弁町から、さらに北へ進む。旧北勢町の市街地も、周辺に山は近くとも平野が広がっていた。どんどん、山間部になるのかなあと思っていたら、平野部が多かったのは予想外だった。員弁川によってできた平野のスケールは、思っていたよりも大きい。

市役所も北勢庁舎もある中で、どちらの場所にも順に訪れてみると、北勢庁舎近くの「阿下喜」という地域に雰囲気を感じたので、こちらを主に散策してみた。本町通りには懐かしい住宅も建っている。また、阿下喜駅は北勢線の終着駅であり、ちょっとロマンを感じる。

ふと北西の方角を見ると、鈴鹿山脈とは別の山々が重なり合っていて、透明な青の濃さで遠近の差が出ていた。

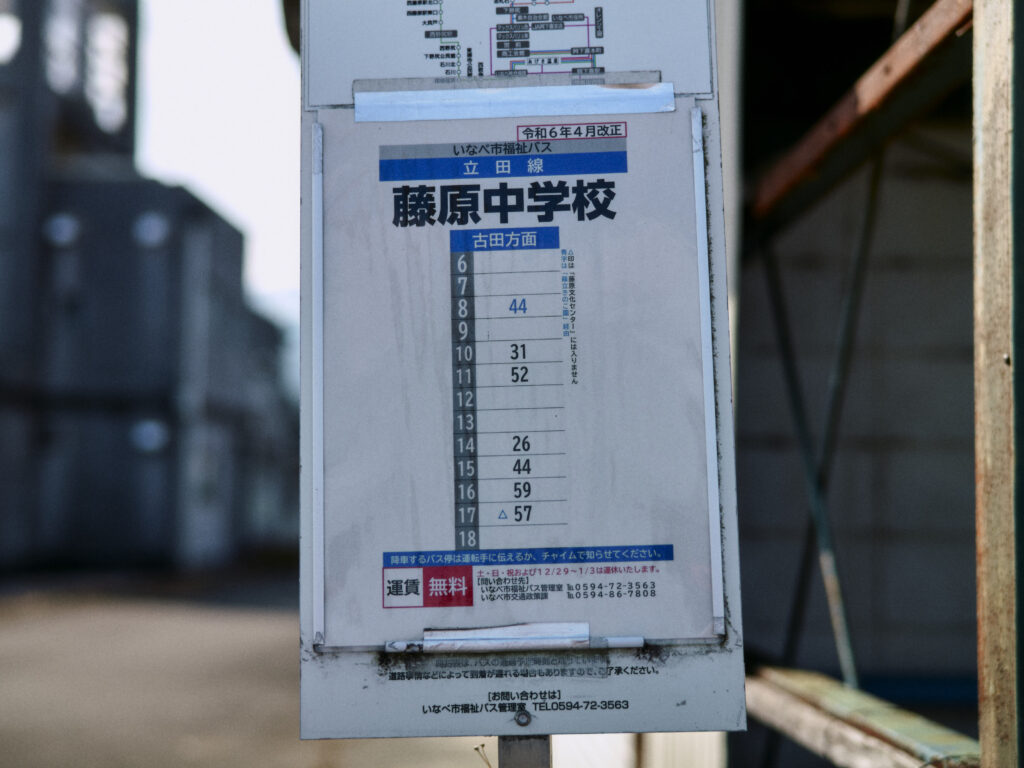

旧藤原町(いなべ市)(5/7)

さらに、もう少し北へ進み、旧藤原町へ。ここまでずっと見えていた山が真横にまで近づいた。雪肌がよく見える。藤原岳といい、標高は1,144mとなかなかの山だ。ここだけの景色を見れば、雪国かとも思ってしまう。それでも見晴らしは良く、台地という感じがした。ただ、滋賀県多賀町に抜けていく国道306号線の鞍掛峠は、冬季通行止めの表記もあった。市街地も雪は珍しくないような気がする。

また、市街地の西には西藤原駅があり、これは三岐線の終着駅だ。こちらは四日市方面に通じている。桑名市と四日市市、いずれも交通のハブになっているのだなあと。

ちなみに近くにあったコンビニに立ち寄ると、お昼の大休憩祭りで、トラックも仕事の車も広い駐車場を埋め尽くすように停まっていた。ぼくもそのひとりではあるが。

さらに、もう少し北へ進み、旧藤原町へ。ここまでずっと見えていた山が真横にまで近づいた。雪肌がよく見える。藤原岳といい、標高は1,144mとなかなかの山だ。ここだけの景色を見れば、雪国かとも思ってしまう。それでも見晴らしは良く、台地という感じがした。ただ、滋賀県多賀町に抜けていく国道306号線の鞍掛峠は、冬季通行止めの表記もあった。市街地も雪は珍しくないような気がする。

また、市街地の西には西藤原駅があり、これは三岐線の終着駅だ。こちらは四日市方面に通じている。桑名市と四日市市、いずれも交通のハブになっているのだなあと。

ちなみに近くにあったコンビニに立ち寄ると、お昼の大休憩祭りで、トラックも仕事の車も広い駐車場を埋め尽くすように停まっていた。ぼくもそのひとりではあるが。

旧大安町(いなべ市)(6/7)

ここからは少しずつ、員弁川を下っていく。旧大安町の市街地に着くと、さっきの藤原岳からはだいぶ離れたように感じた。しかし、別の雪山をまたシンボリックに望ことができた。おそらく竜ヶ岳だと思う。標高は1,099mで、鈴鹿山脈もなかなかだと思わずにはいられない。

庁舎の横には温水プールもあり、車もたくさん停まっている。温水プールなら温かいし、運動になるし、利用客も多いのかもしれない。大安駅の近くまで、ぐるっと一周するように散策をすると、大安駅方面は見晴らしが抜群で、ほんとうにスカッとして気持ちがいい。散歩がたのしくなる土地だと思った。

ここからは少しずつ、員弁川を下っていく。旧大安町の市街地に着くと、さっきの藤原岳からはだいぶ離れたように感じた。しかし、別の雪山をまたシンボリックに望ことができた。おそらく竜ヶ岳だと思う。標高は1,099mで、鈴鹿山脈もなかなかだと思わずにはいられない。

庁舎の横には温水プールもあり、車もたくさん停まっている。温水プールなら温かいし、運動になるし、利用客も多いのかもしれない。大安駅の近くまで、ぐるっと一周するように散策をすると、大安駅方面は見晴らしが抜群で、ほんとうにスカッとして気持ちがいい。散歩がたのしくなる土地だと思った。

桑名市(7/7)

最後にやってきたのは合併前からの桑名市だ。坂井橋まで下ってきたとき、北側の丘陵地に住宅団地がビッシリと広がっており、ちょっと圧倒される。

はまぐりプラザに訪れようかなと堤防先の駐車場に進むと、そこに漁船がずらっと係留されていて、港の雰囲気そのものであった。もはや、この景色に感動してしまうばかりだ。

そして、ちょうどカブを停めたとき、同じタイミングでやってきた品のいい年配の男性と挨拶をして、「倉敷からですかあ!」と興味を持ってくださって、いろいろと教えてくれた。たとえば、この港は正月になると大漁旗が漁船一帯に飾られて、それは見事な風景だということ。

さらに、ぼくがまったく知らなかったのは、伊勢国一の鳥居がすぐ近くにあること。すなわち、ここが伊勢国の入口であるということだ。この鳥居は、伊勢神宮の宇治橋の外側の鳥居(つまり、五十鈴川を渡るときの入口の鳥居)が式年遷宮で、20年ごとに建て替えられる際に、ここへ運ばれて建て替えられると。「その鳥居まで、ぜひ行ってみてください」ジャージ姿で、白髪の髪型もきっちりと揃えられていたおじいさんは、すごく丁寧な言葉遣いでそう教えてくれた。

雰囲気の良い港町を歩いたのち、九華公園へ向かい、伊勢国一の鳥居を目指した。七里の渡跡のそばに、その鳥居はあった。松も生えており、ひっそり堂々と鳥居が建っている。ここから、伊勢国なのだなあ。感慨深い気持ちだ。そして、桑名城が元である九華公園を散策し、桑名駅前も少し歩いて、今日の散策を終えた。

最後にやってきたのは合併前からの桑名市だ。坂井橋まで下ってきたとき、北側の丘陵地に住宅団地がビッシリと広がっており、ちょっと圧倒される。

はまぐりプラザに訪れようかなと堤防先の駐車場に進むと、そこに漁船がずらっと係留されていて、港の雰囲気そのものであった。もはや、この景色に感動してしまうばかりだ。

そして、ちょうどカブを停めたとき、同じタイミングでやってきた品のいい年配の男性と挨拶をして、「倉敷からですかあ!」と興味を持ってくださって、いろいろと教えてくれた。たとえば、この港は正月になると大漁旗が漁船一帯に飾られて、それは見事な風景だということ。

さらに、ぼくがまったく知らなかったのは、伊勢国一の鳥居がすぐ近くにあること。すなわち、ここが伊勢国の入口であるということだ。この鳥居は、伊勢神宮の宇治橋の外側の鳥居(つまり、五十鈴川を渡るときの入口の鳥居)が式年遷宮で、20年ごとに建て替えられる際に、ここへ運ばれて建て替えられると。「その鳥居まで、ぜひ行ってみてください」ジャージ姿で、白髪の髪型もきっちりと揃えられていたおじいさんは、すごく丁寧な言葉遣いでそう教えてくれた。

雰囲気の良い港町を歩いたのち、九華公園へ向かい、伊勢国一の鳥居を目指した。七里の渡跡のそばに、その鳥居はあった。松も生えており、ひっそり堂々と鳥居が建っている。ここから、伊勢国なのだなあ。感慨深い気持ちだ。そして、桑名城が元である九華公園を散策し、桑名駅前も少し歩いて、今日の散策を終えた。

というわけで、今日の散策はここまで。桑名市もいなべ市も、今日ですごく好きになりました。そして、愛知県から三重県に訪れることができて、中部地方から近畿地方へ、移ったことを実感しています。

本日のひとこと

三重県に入って、百五銀行があることに気づきました。数字の名前がつく銀行名は、いま日本に6行あると。でも、6行覚えるにはややこしい。

三重県に入って、百五銀行があることに気づきました。数字の名前がつく銀行名は、いま日本に6行あると。でも、6行覚えるにはややこしい。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY