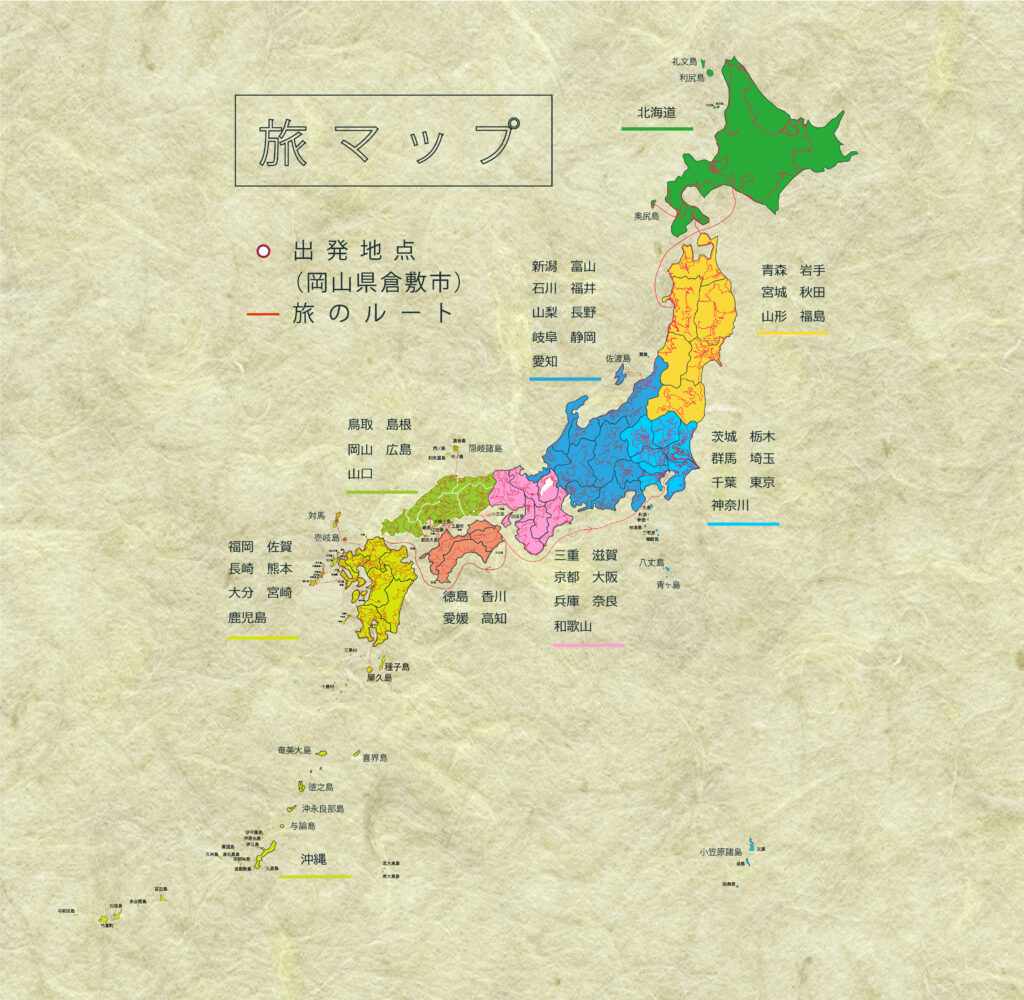

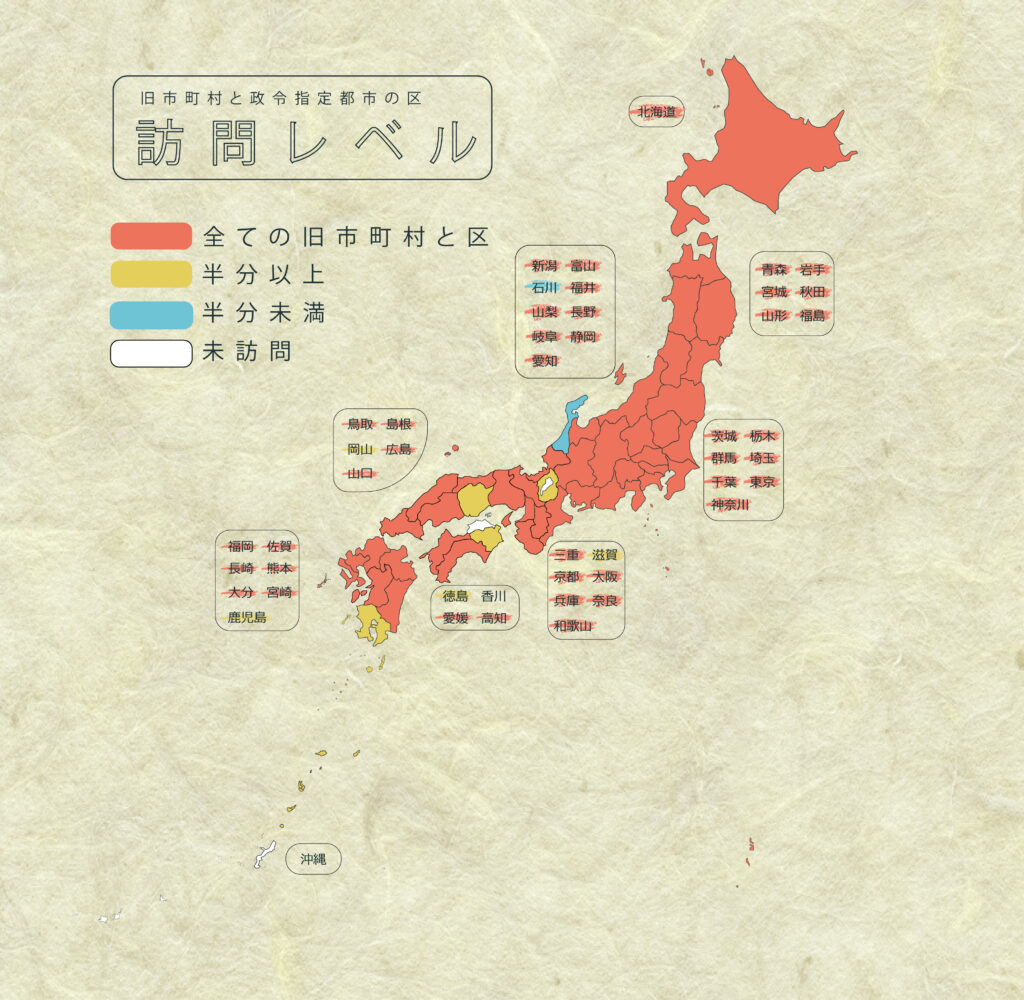

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】

訪れた旧市町村の数【1982/2,101】総計【2152/2,272】スーパーカブの総走行距離

47246km

今日の旅先のこと

今朝は青空も見えたものの、多分雨が降ることも想定して進んでいった。雨によって、行路を変えるかもしれないと思いつつ、三好市や東みよし町、つるぎ町や美馬市の小さなまちをそれぞれ。それでは振り返っていこう。

旧三好町(東みよし町)(1/8)

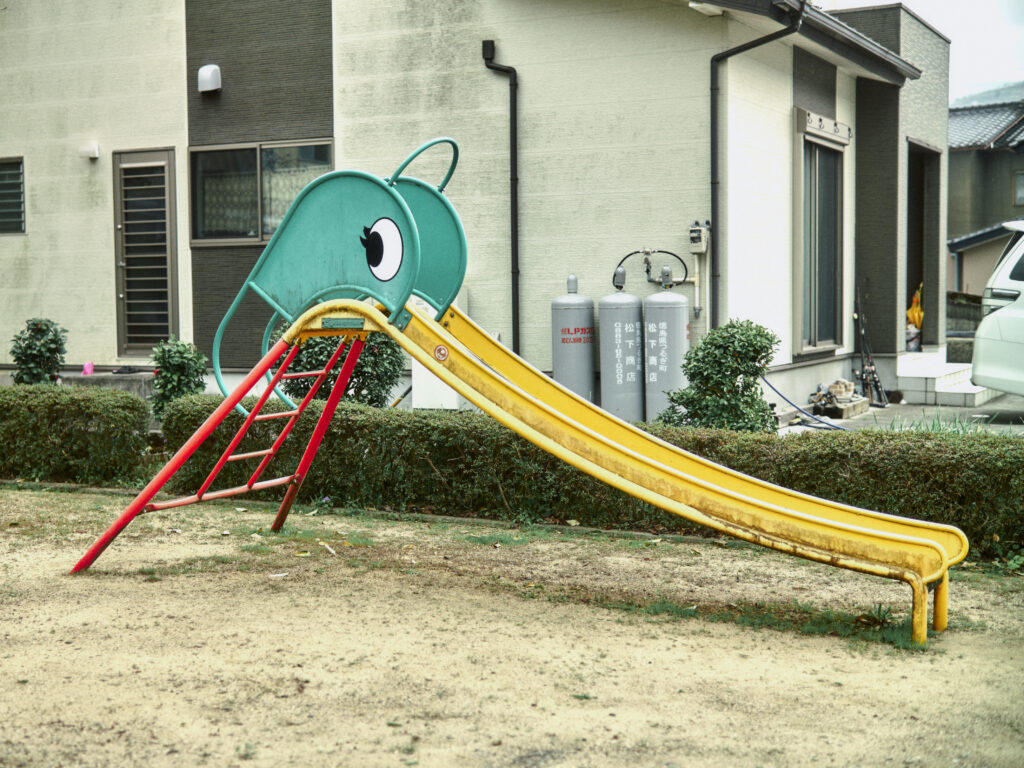

7時50分に三好市の池田を出発して、最初に向かったのは旧三好町。吉野川の左岸に広がる暮らしで、市街地は昔ながらの町並みの雰囲気もあり、懐かしい感じだ。

やっぱり、市街地が川のそばというよりも、段丘のやや小高いところにあるというのも、特徴のひとつではないだろうか。治水がより整備されるまでは、洪水の頻度も少なくはなかったはずだろうし、ほかの地域でも、段丘の上に市街地が広がることは、多いよなあと。

旧三好町(東みよし町)(1/8)

7時50分に三好市の池田を出発して、最初に向かったのは旧三好町。吉野川の左岸に広がる暮らしで、市街地は昔ながらの町並みの雰囲気もあり、懐かしい感じだ。

やっぱり、市街地が川のそばというよりも、段丘のやや小高いところにあるというのも、特徴のひとつではないだろうか。治水がより整備されるまでは、洪水の頻度も少なくはなかったはずだろうし、ほかの地域でも、段丘の上に市街地が広がることは、多いよなあと。

旧井川町(三好市)(2/8)

次に向かったのは、旧井川町。吉野川を南へ渡り、吉野川沿いに進むと市街地がある。最初に訪れた旧三好町と同じく、三好市の中心部である池田とはそれほど離れていない。

旧井川町の市街地も昔ながらの雰囲気が残っていて、静かな暮らしの気配だった。昔の文字で「井川町役場」の看板もあり、井川というまちの歴史を感じる。辻駅まで歩いて向かうと、井内谷川がいい音を立てながら流れていた。川によって地形が平坦に削られて、暮らしの場ができたのかなあと思ったり。

次に向かったのは、旧井川町。吉野川を南へ渡り、吉野川沿いに進むと市街地がある。最初に訪れた旧三好町と同じく、三好市の中心部である池田とはそれほど離れていない。

旧井川町の市街地も昔ながらの雰囲気が残っていて、静かな暮らしの気配だった。昔の文字で「井川町役場」の看板もあり、井川というまちの歴史を感じる。辻駅まで歩いて向かうと、井内谷川がいい音を立てながら流れていた。川によって地形が平坦に削られて、暮らしの場ができたのかなあと思ったり。

旧三加茂町(東みよし町)(3/8)

次に向かったのは、旧三加茂町だ。まずは「加茂の大クス」に立ち寄ってみる。前回の旅でも訪れたものの、かなり以前のことなので、今回はどのように感じるのだろうと。

そして、大クスが見えてくると、分析する云々ではなく、「うわぁ、やっぱりすげえや!」という感動で胸がいっぱいになった。むしろ、前回訪れたとき以上に立派に感じられる気がした。いろんな土地へ行かせてもらう中で、大樹、大木というものにはたくさん出会ってきたつもりだ。だからこそ、この大クスがいかに本物であるか、とぼくは感じるばかりだった。幹の太さ、横幅、背の高さ、立派なしめ縄。いずれも群を抜いている‥‥。太古から人間をしっかりと見てきたような木だった。

その後、市街地を散策して、周囲を山に囲まれながらも、平野部の落ち着いた暮らしがあることを感じたのだった。

次に向かったのは、旧三加茂町だ。まずは「加茂の大クス」に立ち寄ってみる。前回の旅でも訪れたものの、かなり以前のことなので、今回はどのように感じるのだろうと。

そして、大クスが見えてくると、分析する云々ではなく、「うわぁ、やっぱりすげえや!」という感動で胸がいっぱいになった。むしろ、前回訪れたとき以上に立派に感じられる気がした。いろんな土地へ行かせてもらう中で、大樹、大木というものにはたくさん出会ってきたつもりだ。だからこそ、この大クスがいかに本物であるか、とぼくは感じるばかりだった。幹の太さ、横幅、背の高さ、立派なしめ縄。いずれも群を抜いている‥‥。太古から人間をしっかりと見てきたような木だった。

その後、市街地を散策して、周囲を山に囲まれながらも、平野部の落ち着いた暮らしがあることを感じたのだった。

旧三野町(三好市)(4/8)

三好市の中では、旧三野町のみが飛び地になっている。三野支所は旧三野町の役場庁舎であり、洋館のようなオシャレな建物がそのまま残っていた。

周辺を散策する中では、かつての商店街のような通りがあって、地元の方々がのんびりとおしゃべりしており、雰囲気からも「三野は三野」の要素もあるのかなあと感じる。

また、芝生城址にも訪れてみると、今は段差のある畑になっていて、見晴らしのいい風景も広がっていた。戦国時代に、三好氏の本拠地となったお城である。

三好市の中では、旧三野町のみが飛び地になっている。三野支所は旧三野町の役場庁舎であり、洋館のようなオシャレな建物がそのまま残っていた。

周辺を散策する中では、かつての商店街のような通りがあって、地元の方々がのんびりとおしゃべりしており、雰囲気からも「三野は三野」の要素もあるのかなあと感じる。

また、芝生城址にも訪れてみると、今は段差のある畑になっていて、見晴らしのいい風景も広がっていた。戦国時代に、三好氏の本拠地となったお城である。

旧半田町(つるぎ町)(5/8)

次に向かったのは、旧半田町だ。徳島で半田といえば、半田そうめんである。ただ、前回の旅ではつるぎ町の散策において、半田地域そのものには訪れることができていなかった。

なるほど、と最初に感じたのは、半田市街地は吉野川より南のやや内陸部に広がっていること。吉野川沿いの国道を走っていたら、そのまま通過してしまうのだ。吉野川に向かって半田川が流れており、その半田川によって土地が削られたような地形だった。

山も近く感じられ、急斜面に立っている家が多いことも印象的だ。ひっそりとしたのどかな風景を見て、知らなかったなあと。半田川は場所によっては小さな渓谷のようにも見えたし、地元の中学生が体操服姿で下校していて、いいなあと思ったり。

また、半田という文字のお店や看板を見るたびに、そうめんのことを想像してしまったけれど、そうめんばかりではなかった。考えてみれば当然である。

次に向かったのは、旧半田町だ。徳島で半田といえば、半田そうめんである。ただ、前回の旅ではつるぎ町の散策において、半田地域そのものには訪れることができていなかった。

なるほど、と最初に感じたのは、半田市街地は吉野川より南のやや内陸部に広がっていること。吉野川沿いの国道を走っていたら、そのまま通過してしまうのだ。吉野川に向かって半田川が流れており、その半田川によって土地が削られたような地形だった。

山も近く感じられ、急斜面に立っている家が多いことも印象的だ。ひっそりとしたのどかな風景を見て、知らなかったなあと。半田川は場所によっては小さな渓谷のようにも見えたし、地元の中学生が体操服姿で下校していて、いいなあと思ったり。

また、半田という文字のお店や看板を見るたびに、そうめんのことを想像してしまったけれど、そうめんばかりではなかった。考えてみれば当然である。

旧一宇村(つるぎ町)(6/8)

旧一宇村を目指す。今日の旅の中では、最も山間部に位置するまちだ。貞光川沿いの山道をぐんぐんと進んでいき、集落に近づくと「巨樹王国」とあった。確かに通りすがったトラックが、木材を運んでいたし、そうなのだなあと。

また、市街地に着くとさぁーっと雨が。ずぶ濡れになるほどではないものの、今日はこれまで雨に遭わずに過ごせていたので、「やはり」と身構える。ただ、しばらくすると止んでくれたので助かったし、雨でしっとりと濡れた細い道に住宅街ができており、ここにも暮らしがあるということに驚かされて。

剣山のポスターもあり、剣山の麓の村であることも感じもしたし、貞光川沿いなので、貞光地域ともつながりを感じたのだった。

旧一宇村を目指す。今日の旅の中では、最も山間部に位置するまちだ。貞光川沿いの山道をぐんぐんと進んでいき、集落に近づくと「巨樹王国」とあった。確かに通りすがったトラックが、木材を運んでいたし、そうなのだなあと。

また、市街地に着くとさぁーっと雨が。ずぶ濡れになるほどではないものの、今日はこれまで雨に遭わずに過ごせていたので、「やはり」と身構える。ただ、しばらくすると止んでくれたので助かったし、雨でしっとりと濡れた細い道に住宅街ができており、ここにも暮らしがあるということに驚かされて。

剣山のポスターもあり、剣山の麓の村であることも感じもしたし、貞光川沿いなので、貞光地域ともつながりを感じたのだった。

旧貞光町(つるぎ町)(7/8)

つるぎ町の市街地である、旧貞光町へやってきた。貞光にも、二層のうだつの町並みが残っているとのことで、歩いてみる。交流館のそばでは桜が咲いていて、それを見ていた男女二人に、別のお母さんが「これ、桜?」と話しかけている。そういう自然な会話があるっていいなあと思ったし、交流館からは竹笛で「さくら」の演奏が聞こえてくるのだった。ああ、同時に春を感じるなあ。

ちなみに貞光の昔ながらの町並みは、うだつの建物もありつつ、今の暮らしも織り混ざっていた。代表的な脇町の町並みのような統一感はなくても、二層のうだつの建物は残っているものである。

つるぎ町の市街地である、旧貞光町へやってきた。貞光にも、二層のうだつの町並みが残っているとのことで、歩いてみる。交流館のそばでは桜が咲いていて、それを見ていた男女二人に、別のお母さんが「これ、桜?」と話しかけている。そういう自然な会話があるっていいなあと思ったし、交流館からは竹笛で「さくら」の演奏が聞こえてくるのだった。ああ、同時に春を感じるなあ。

ちなみに貞光の昔ながらの町並みは、うだつの建物もありつつ、今の暮らしも織り混ざっていた。代表的な脇町の町並みのような統一感はなくても、二層のうだつの建物は残っているものである。

旧美馬町(美馬市)(8/8)

最後にやってきたのは、旧美馬町だ。町全体がゆったりした斜面にあって、場所によって見える眺望がすばらしい。

道の駅の名前も「みまの里」であり、深い山々に囲まれた里山ではないかもしれないけれど、自然がそばにある風景であることは、風景からもよく感じられる。

また、道の駅の裏には観光農園があって、菜の花畑も一面に広がっていた。ゆったりした風景がそばにあると、せかせかする必要もないし、落ち着いていいなあ。

最後にやってきたのは、旧美馬町だ。町全体がゆったりした斜面にあって、場所によって見える眺望がすばらしい。

道の駅の名前も「みまの里」であり、深い山々に囲まれた里山ではないかもしれないけれど、自然がそばにある風景であることは、風景からもよく感じられる。

また、道の駅の裏には観光農園があって、菜の花畑も一面に広がっていた。ゆったりした風景がそばにあると、せかせかする必要もないし、落ち着いていいなあ。

というわけで、今日の散策はここまで。ふだん、およそ6つの散策を一日の目安にしていますが、今日は少し多く巡ることができました。小さく立ち止まってみると、見えていなかったところに、昔から続く暮らしがあることを、しみじみと思います。

本日のひとこと

カブで吉野川の橋を渡るときは、とにかく風の強くない日が助かります。

カブで吉野川の橋を渡るときは、とにかく風の強くない日が助かります。

旅を応援してくださる方へ

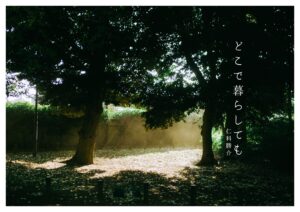

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY