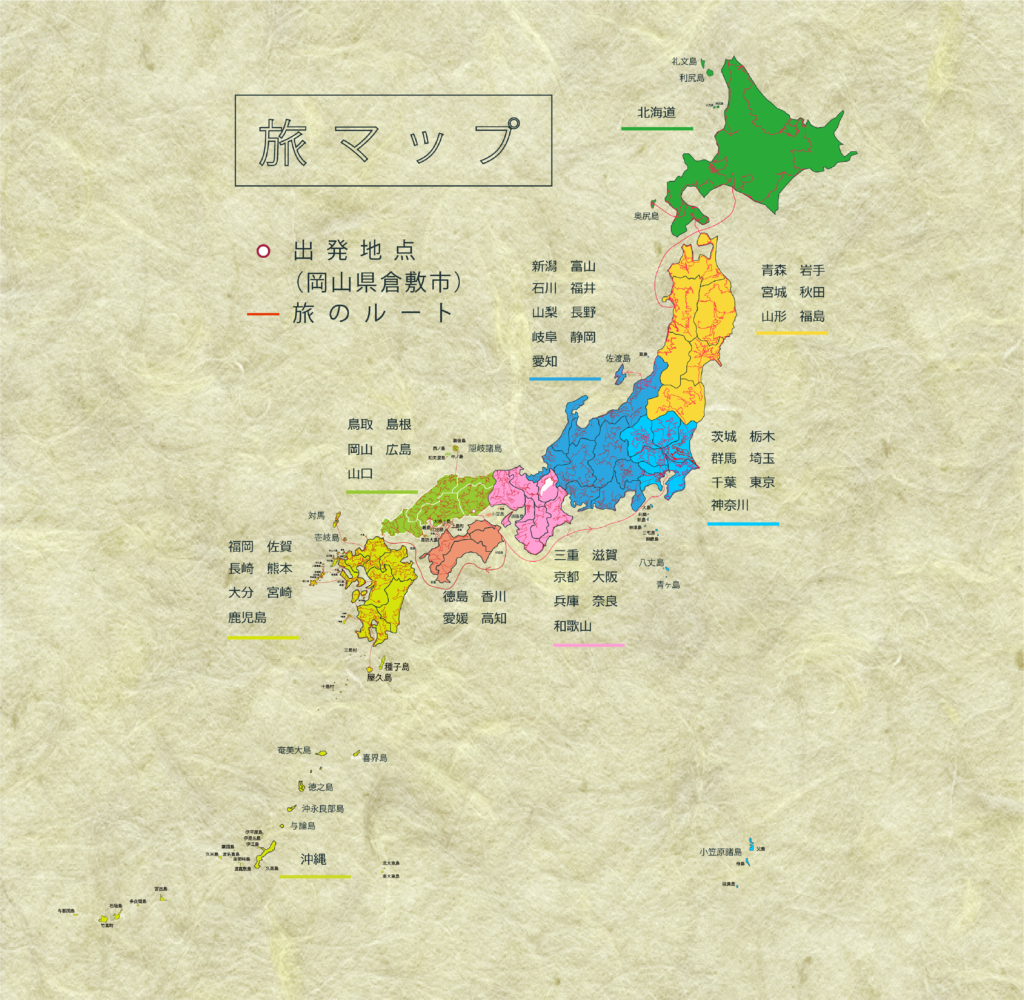

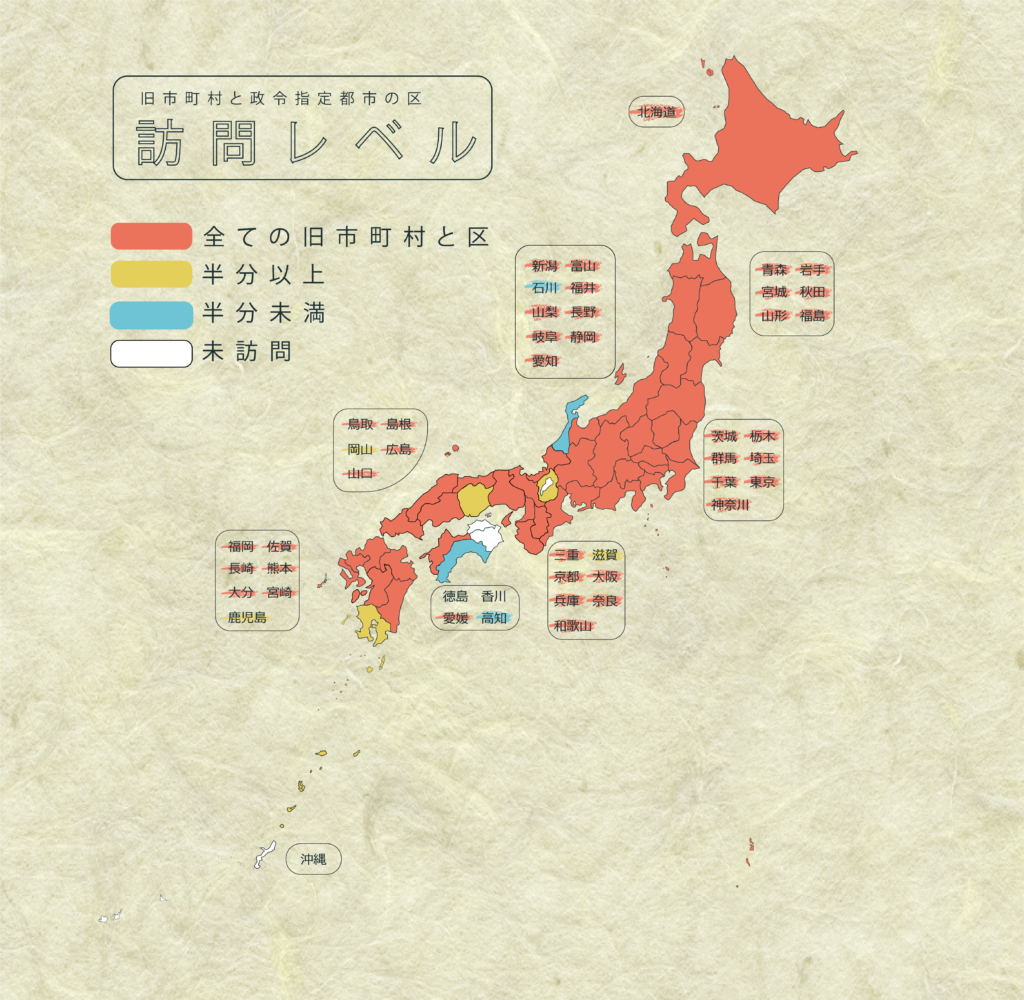

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】

訪れた旧市町村の数【1933/2,101】総計【2103/2,272】スーパーカブの総走行距離

46024km

今日の旅先のこと

昨日、愛媛県から高知県へと入った。今日は黒潮町や四万十川の流域を巡り、四万十川の不思議な地形も肌で感じられた。それでは振り返っていこう。

旧佐賀町(黒潮町)(1/6)

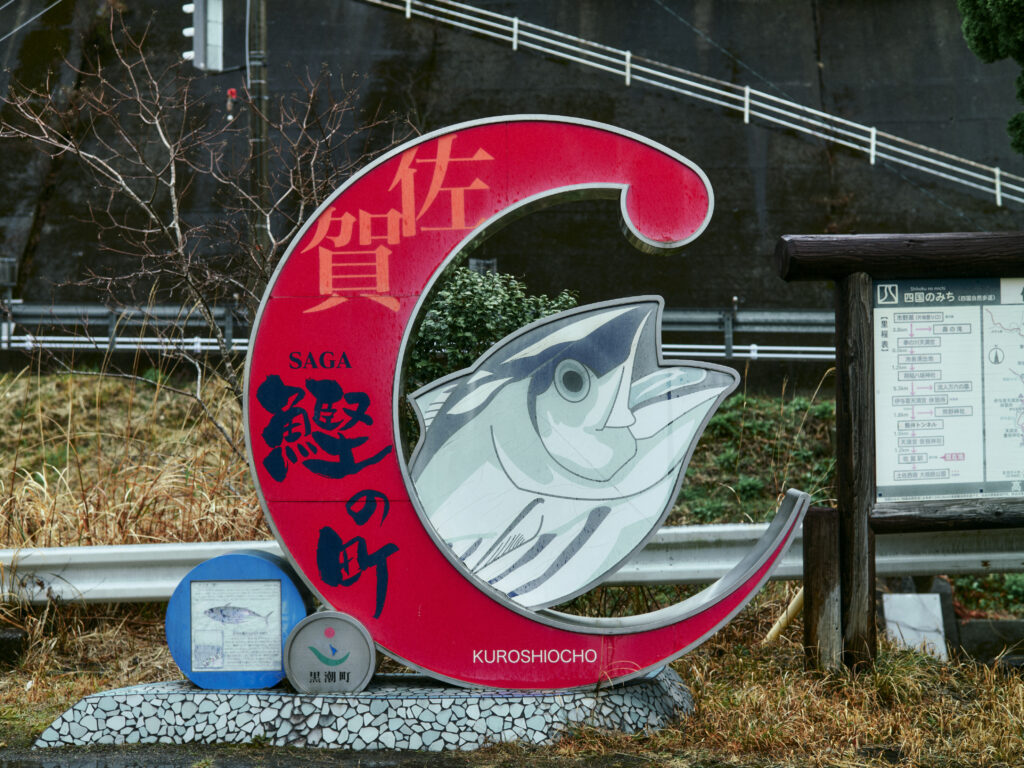

8時過ぎに中村市街地を出発する。雨が降っていて、合羽を着ての出発だ。そして、旧佐賀町に向かっていく途中は雨脚も強まって、交通量も多いのでかなり緊張した。いくつかの浦を抜けてようやく市街地に到着し、ひと安心。市街地は伊与木川の河口部に広がっており、周囲は山も近く険しく、海と山に囲まれた地形なのだなあと。

佐賀という地名がここにもあるのだなあと思ったし、「鰹の町」とも紹介されていたので、またゆっくり鰹をいっぱい食べたいなあと思ったり。津波の避難タワーもあり、重厚な雰囲気が漂っていた。

また、小高い丘の展望台から海を見ると、「ごおおおお!」と時化の音がすごくて。崖の下すべてが巨大な滝のような音がするのだった。自然そのものがあった気がする。

旧佐賀町(黒潮町)(1/6)

8時過ぎに中村市街地を出発する。雨が降っていて、合羽を着ての出発だ。そして、旧佐賀町に向かっていく途中は雨脚も強まって、交通量も多いのでかなり緊張した。いくつかの浦を抜けてようやく市街地に到着し、ひと安心。市街地は伊与木川の河口部に広がっており、周囲は山も近く険しく、海と山に囲まれた地形なのだなあと。

佐賀という地名がここにもあるのだなあと思ったし、「鰹の町」とも紹介されていたので、またゆっくり鰹をいっぱい食べたいなあと思ったり。津波の避難タワーもあり、重厚な雰囲気が漂っていた。

また、小高い丘の展望台から海を見ると、「ごおおおお!」と時化の音がすごくて。崖の下すべてが巨大な滝のような音がするのだった。自然そのものがあった気がする。

旧大方町(黒潮町)(2/6)

一度通過していた旧大方町へUターンして戻ってきた。今日の全体のルートを考えた結果、こういう形になったのだ。移動中はかなり雨が降って、風も強く感じ、簡単ではなかったものの、無事に市街地に到着。そして、不思議なことに市街地に着くと雨が和らぐのであった。

今回は、土佐入野駅と入野海岸周辺を散策した。国道の歩道橋を上ったとき、昔からの住宅地は海抜の低い方に集まっているのだなあということも感じる。一方で新しい住宅地や町役場は、台地に建っていると。

入野海岸は海が目の前にありつつ、森のように深い木々も茂っていた。おそらく防風林の役割も果たしているのだろう。それにしても波が激しくて。あまり近くにはいけなかった。でも、もし青空の日だったら、ものすごく気持ちいい風景なのだろうなあと思うばかりだ。

一度通過していた旧大方町へUターンして戻ってきた。今日の全体のルートを考えた結果、こういう形になったのだ。移動中はかなり雨が降って、風も強く感じ、簡単ではなかったものの、無事に市街地に到着。そして、不思議なことに市街地に着くと雨が和らぐのであった。

今回は、土佐入野駅と入野海岸周辺を散策した。国道の歩道橋を上ったとき、昔からの住宅地は海抜の低い方に集まっているのだなあということも感じる。一方で新しい住宅地や町役場は、台地に建っていると。

入野海岸は海が目の前にありつつ、森のように深い木々も茂っていた。おそらく防風林の役割も果たしているのだろう。それにしても波が激しくて。あまり近くにはいけなかった。でも、もし青空の日だったら、ものすごく気持ちいい風景なのだろうなあと思うばかりだ。

旧西土佐村(四万十市)(3/6)

中村市街地を再び通り抜けて、次に旧西土佐村へと進んでいった。雨で、寒くて、譲り合いの道もかなり多く、たどり着くまでかなり遠く感じられた。ただ、途中で出会った「岩間沈下橋」はすごく静謐な雰囲気で、思わずカブを停めたり。

最後に長いトンネルを抜けて市街地へ入ると、ようやく雨もおさまってきた。そして、「道の駅 よって西土佐」が、ものすごく良い道の駅だった。館内にはオリジナルの軽トラがあって、そこに野菜が陳列されていたり、地元の方々の顔写真がポップな形で飾られていたり。明るい雰囲気に満ち溢れていて、駅長のあいさつ文もとてもあたたかくて。西土佐はいい土地なのだなあと。また来たくなる道の駅である。

集落を散策していたときには、「海抜44.9m」と記載されていて、「ええ、こんなに海抜が低いんだ!!」と逆にびっくりした。立地的には愛媛県も近いし、道中はかなりの山道だったので、もっと標高の高い土地にいる感覚だった。

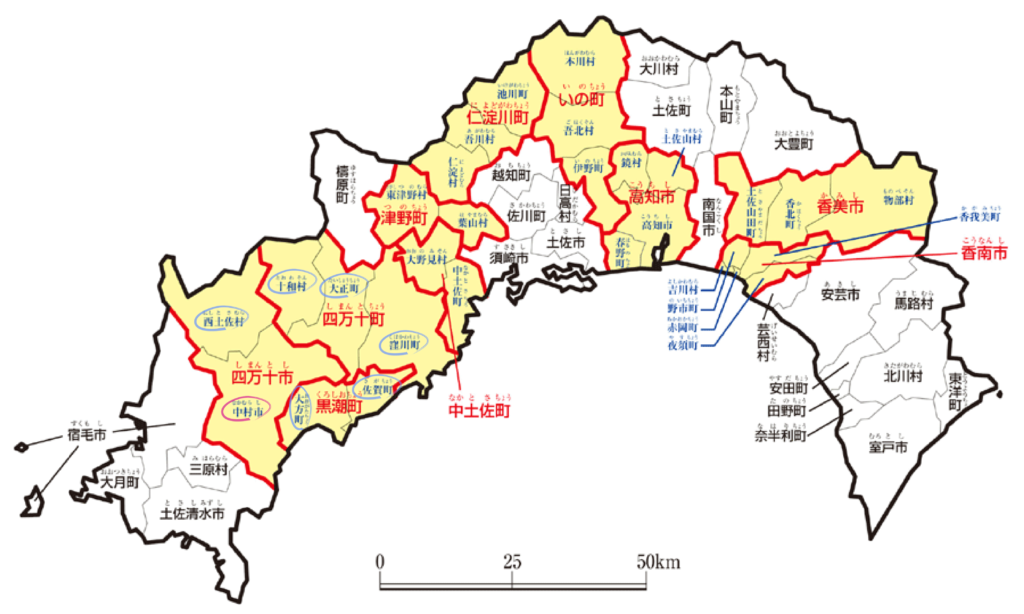

このことから、あらためて四万十川の地形図が気になって調べると、なるほど、四万十川の流路としてはかなり後半だから、海抜が低いのだなあと。

中村市街地を再び通り抜けて、次に旧西土佐村へと進んでいった。雨で、寒くて、譲り合いの道もかなり多く、たどり着くまでかなり遠く感じられた。ただ、途中で出会った「岩間沈下橋」はすごく静謐な雰囲気で、思わずカブを停めたり。

最後に長いトンネルを抜けて市街地へ入ると、ようやく雨もおさまってきた。そして、「道の駅 よって西土佐」が、ものすごく良い道の駅だった。館内にはオリジナルの軽トラがあって、そこに野菜が陳列されていたり、地元の方々の顔写真がポップな形で飾られていたり。明るい雰囲気に満ち溢れていて、駅長のあいさつ文もとてもあたたかくて。西土佐はいい土地なのだなあと。また来たくなる道の駅である。

集落を散策していたときには、「海抜44.9m」と記載されていて、「ええ、こんなに海抜が低いんだ!!」と逆にびっくりした。立地的には愛媛県も近いし、道中はかなりの山道だったので、もっと標高の高い土地にいる感覚だった。

このことから、あらためて四万十川の地形図が気になって調べると、なるほど、四万十川の流路としてはかなり後半だから、海抜が低いのだなあと。

旧十和村(四万十町)(4/6)

旧西土佐村から、四万十川に沿って東へ進んでいく。つまり、川の上流へ進んでいくことになるので、道も緩やかに上り坂だった。

十和のメイン通りにはそれぞれの住宅に花々がたくさん植えられていて、花の姿もとても瑞々しいので、水やりを丁寧にされているのだろうなあと感じたし、以前の旅でも旧十和村へ訪れたことがあって、前回泊まったゲストハウスさんの周辺も懐かしかった。

また、少し奥を歩いてみると立派な木があって、その木をかわすように道路がつくられていて、大切な木なのだろうなあということも思ったのだった。

旧西土佐村から、四万十川に沿って東へ進んでいく。つまり、川の上流へ進んでいくことになるので、道も緩やかに上り坂だった。

十和のメイン通りにはそれぞれの住宅に花々がたくさん植えられていて、花の姿もとても瑞々しいので、水やりを丁寧にされているのだろうなあと感じたし、以前の旅でも旧十和村へ訪れたことがあって、前回泊まったゲストハウスさんの周辺も懐かしかった。

また、少し奥を歩いてみると立派な木があって、その木をかわすように道路がつくられていて、大切な木なのだろうなあということも思ったのだった。

旧大正町(四万十町)(5/6)

旧十和村から旧大正町へ向かうにあたって、地図上でそれぞれの位置を見ると、旧十和村の方が愛媛県との県境に近いので、標高が高く見える。でも、これは違うのだ。なぜなら四万十川の上流は、旧大正町だから。実に不思議な地形である。

また、移動中には土佐昭和駅があったけれど、こっちは大正なので、何かつながりがあるのかなあ? と思ったり。土佐大正駅の駅舎は木造で、たっぷりと懐かしさも感じられた。

「道の駅 四万十大正」には、標高が色で分かる地図があったので、あらためてそれを見て眉間にシワを寄せる。うーむ、なるほど。四万十川の蛇行具合には驚いたし、高知市へ進んでいく国道56号線は、だいぶ地形をぶったぎっているのだなあということも。

それに、四万十川流域以外にも、仁淀川町やいの町の地形が気になった。標高が高ければ高いほど、雪が積もるからだ。まだ、その可能性が残っている時期だったので、天気予報とルートを組み合わせて、「うーーーむ。どうしよう」と毎日考えていたのだった。

旧十和村から旧大正町へ向かうにあたって、地図上でそれぞれの位置を見ると、旧十和村の方が愛媛県との県境に近いので、標高が高く見える。でも、これは違うのだ。なぜなら四万十川の上流は、旧大正町だから。実に不思議な地形である。

また、移動中には土佐昭和駅があったけれど、こっちは大正なので、何かつながりがあるのかなあ? と思ったり。土佐大正駅の駅舎は木造で、たっぷりと懐かしさも感じられた。

「道の駅 四万十大正」には、標高が色で分かる地図があったので、あらためてそれを見て眉間にシワを寄せる。うーむ、なるほど。四万十川の蛇行具合には驚いたし、高知市へ進んでいく国道56号線は、だいぶ地形をぶったぎっているのだなあということも。

それに、四万十川流域以外にも、仁淀川町やいの町の地形が気になった。標高が高ければ高いほど、雪が積もるからだ。まだ、その可能性が残っている時期だったので、天気予報とルートを組み合わせて、「うーーーむ。どうしよう」と毎日考えていたのだった。

旧窪川町(四万十町)(6/6)

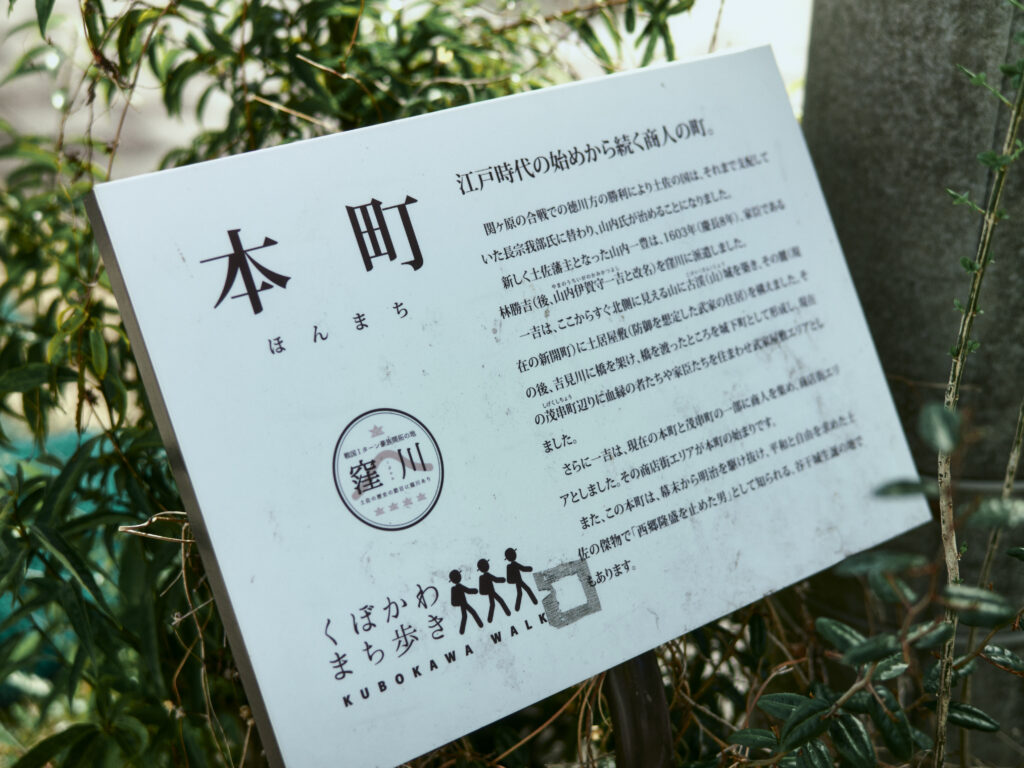

最後にやってきたのは、旧窪川町だ。最後の最後にして、ようやく日差しがたっぷりと出てきて、暖かくなってきた。昔からの町並みがけっこう広く残っていて、江戸時代の商人町の紹介も。第37番の札所である岩本寺もあるので、装束を身に纏った方もいらっしゃった。

訪れる前は、海が近いまちなのかなあと思っていたものの、全然そんなことはなく、内陸のまちである。すなわち台地で、分水嶺は海岸線近くまで迫っている。愛媛県の分水嶺も独特だったけれど、高知県の四万十川流域の分水嶺も、頭で想像する理屈では通用しない部分がある。

その後、「道の駅 あぐり窪川」で仁井田米のおにぎりを買った。聞き覚えのある仁井田は、ここあるのだ! とわかって嬉しかったし、仁井田米も食べてみたかった。あとで食べてみようと。

最後にやってきたのは、旧窪川町だ。最後の最後にして、ようやく日差しがたっぷりと出てきて、暖かくなってきた。昔からの町並みがけっこう広く残っていて、江戸時代の商人町の紹介も。第37番の札所である岩本寺もあるので、装束を身に纏った方もいらっしゃった。

訪れる前は、海が近いまちなのかなあと思っていたものの、全然そんなことはなく、内陸のまちである。すなわち台地で、分水嶺は海岸線近くまで迫っている。愛媛県の分水嶺も独特だったけれど、高知県の四万十川流域の分水嶺も、頭で想像する理屈では通用しない部分がある。

その後、「道の駅 あぐり窪川」で仁井田米のおにぎりを買った。聞き覚えのある仁井田は、ここあるのだ! とわかって嬉しかったし、仁井田米も食べてみたかった。あとで食べてみようと。

このあとは、中土佐町の「土佐久礼駅」まで向かっていった。この日のうちに、仕事で東京へ移動するためだ。

プランはいろいろ考えた。あと数日早く進めていたら、高知空港が最もベストだったかもしれないけれど、この辺りの地域から高知空港に向かうには遠い。

なので、高知駅から夜行バスで東京へ向かおうと。

ただ、高知駅まで若干遠く、できるだけカブに負担をかけたくないので、高知駅には電車で行きたい。そうなると、カブを駐輪できる駅を利用する必要がある。ネットで調べたり、Googleマップで駐輪場を探したりして、土佐久礼駅はおそらく大丈夫なはずだ、と踏んだわけだった。

元々乗りたいと思っていた特急の時刻に間に合うかどうかは、正直分からなかった。しかし、土佐久礼駅に到着し、不在の間は駐輪しても良さそうであることを確認し、急いで全身の防具を脱ぎ、荷物を出して、カブにお礼を伝えて、ホームに走った最中には特急あしずり号がやってきていて、人が乗り降りしているところだった。急げ、出発してしまう‥‥。最後の最後に、車掌さんと目が合って、アイコンタクトで「大丈夫ですよ」と合図してもらい(おそらく)、ほんとうに今日のすべての行程が、たったあと30秒遅れていたら乗り遅れていたのだった。しかも、券売機で事前に特急券を買うシステムなら、100%間に合わなかった。指定席しかなければむずかしかった。自由席があり、車内で駅員さんから券を買うシステムだったから、間に合ったのだ。不思議だった。

そして、無事に東京へ向かうことができたのだった。2日間ほど休みをいただき、旅を再開していきます。

プランはいろいろ考えた。あと数日早く進めていたら、高知空港が最もベストだったかもしれないけれど、この辺りの地域から高知空港に向かうには遠い。

なので、高知駅から夜行バスで東京へ向かおうと。

ただ、高知駅まで若干遠く、できるだけカブに負担をかけたくないので、高知駅には電車で行きたい。そうなると、カブを駐輪できる駅を利用する必要がある。ネットで調べたり、Googleマップで駐輪場を探したりして、土佐久礼駅はおそらく大丈夫なはずだ、と踏んだわけだった。

元々乗りたいと思っていた特急の時刻に間に合うかどうかは、正直分からなかった。しかし、土佐久礼駅に到着し、不在の間は駐輪しても良さそうであることを確認し、急いで全身の防具を脱ぎ、荷物を出して、カブにお礼を伝えて、ホームに走った最中には特急あしずり号がやってきていて、人が乗り降りしているところだった。急げ、出発してしまう‥‥。最後の最後に、車掌さんと目が合って、アイコンタクトで「大丈夫ですよ」と合図してもらい(おそらく)、ほんとうに今日のすべての行程が、たったあと30秒遅れていたら乗り遅れていたのだった。しかも、券売機で事前に特急券を買うシステムなら、100%間に合わなかった。指定席しかなければむずかしかった。自由席があり、車内で駅員さんから券を買うシステムだったから、間に合ったのだ。不思議だった。

そして、無事に東京へ向かうことができたのだった。2日間ほど休みをいただき、旅を再開していきます。

本日のひとこと

高知から東京の夜行バスは、直通で予約したと思っていたら、徳島の鳴門でバスを乗り換えるという不思議なシステムだった。22時半ごろに乗り換えがあって、とても眠かった。でも、こういう仕組みがあるのだなあと。

高知から東京の夜行バスは、直通で予約したと思っていたら、徳島の鳴門でバスを乗り換えるという不思議なシステムだった。22時半ごろに乗り換えがあって、とても眠かった。でも、こういう仕組みがあるのだなあと。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY