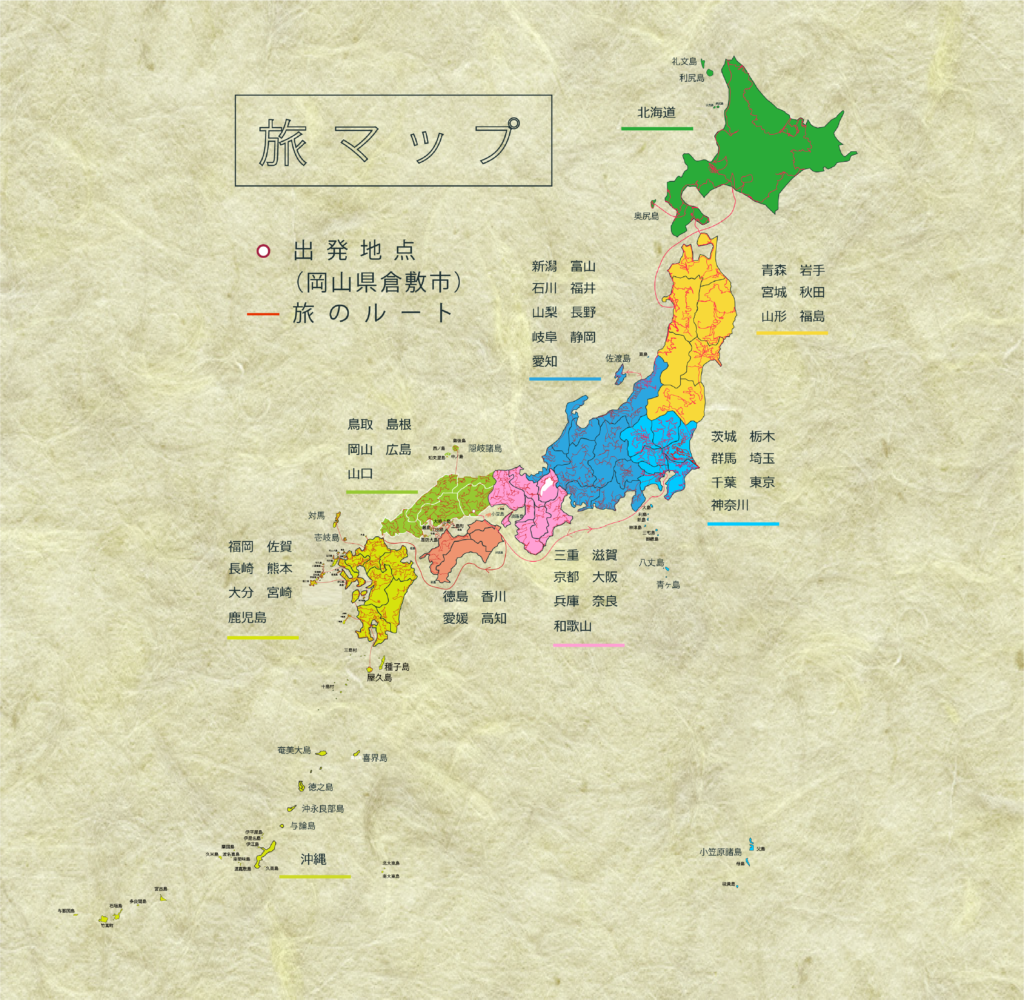

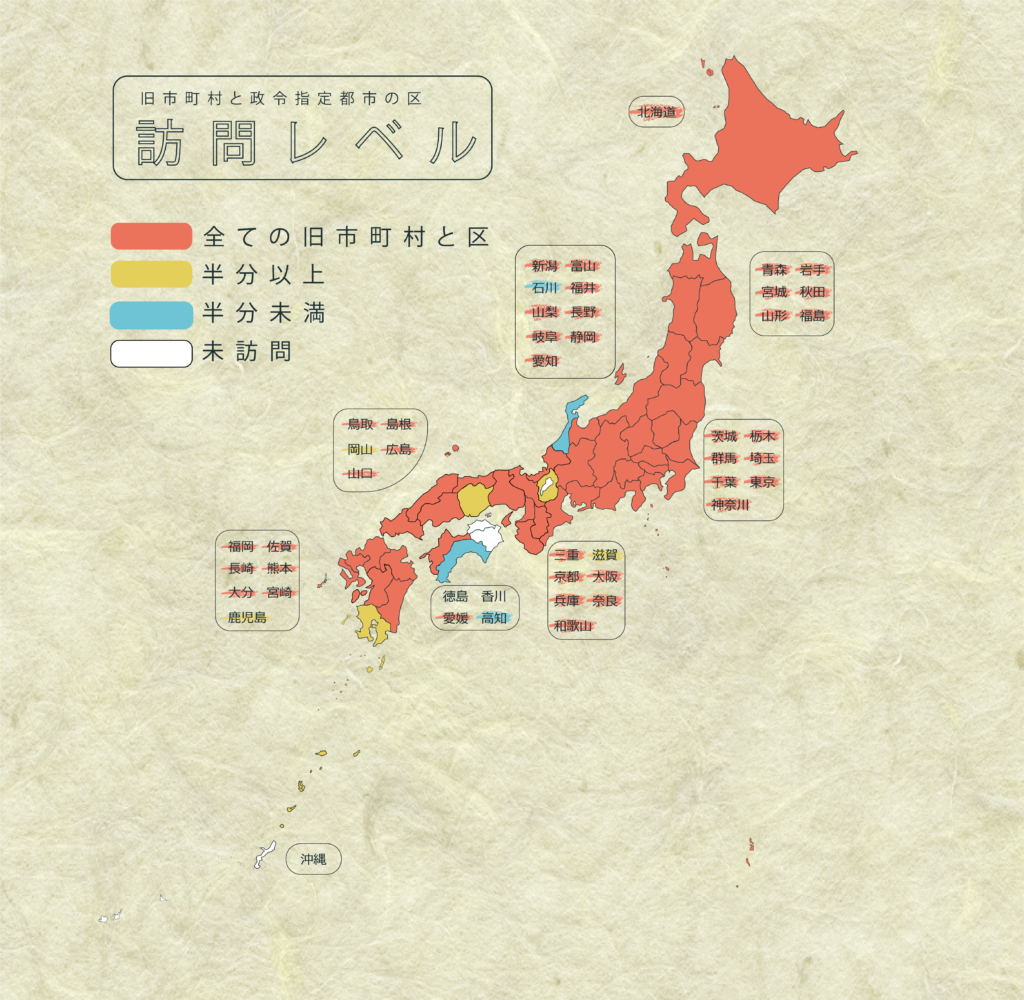

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】

訪れた旧市町村の数【1927/2,101】総計【2097/2,272】スーパーカブの総走行距離

45863km

今日の旅先のこと

昨日、午後には見事な青空が広がった宇和島市街地だったけれど、今朝は小雨が降っていた。今日は雨予報である。なので、最初から合羽を着て出発した。今日の目標は、愛媛県から高知県四万十市(旧中村市)を目指すこと。途中ではあたたかな出会いにも恵まれた。それでは振り返っていこう。

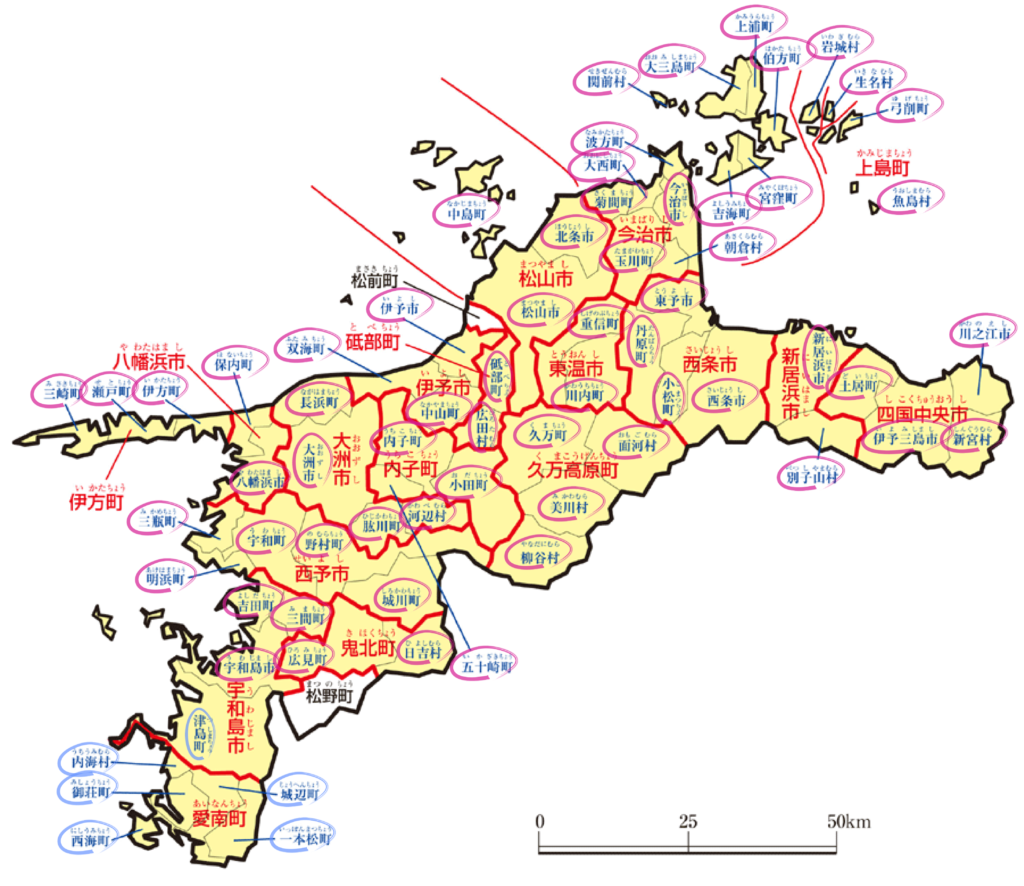

旧津島町(宇和島市)(1/7)

宇和島市街地から南へ下って、旧津島町へ向かう。たぶん、前回の旅でも通っているはずだけれど、愛南町との間に位置しているので、そのまま通過してしまっていた。長いトンネルを抜けて市街地が近づいてくると、雨もちょっと強くなってくる。周囲は小さく凸凹した山に囲まれていて、海もすぐそばにあるはずだけれど、山々のイメージが強い。

そして、支所から川向こうの建物に趣を感じて行ってみようとすると、その地域は町並み保存区に指定されていたのだった。岩松という地域で、近くには観光用の駐車場もあり、昔ながらの雰囲気が残っていた。雨が降る中で、今でもひっそりと暮らしが続いていて、知らなかったなあと。

旧津島町(宇和島市)(1/7)

宇和島市街地から南へ下って、旧津島町へ向かう。たぶん、前回の旅でも通っているはずだけれど、愛南町との間に位置しているので、そのまま通過してしまっていた。長いトンネルを抜けて市街地が近づいてくると、雨もちょっと強くなってくる。周囲は小さく凸凹した山に囲まれていて、海もすぐそばにあるはずだけれど、山々のイメージが強い。

そして、支所から川向こうの建物に趣を感じて行ってみようとすると、その地域は町並み保存区に指定されていたのだった。岩松という地域で、近くには観光用の駐車場もあり、昔ながらの雰囲気が残っていた。雨が降る中で、今でもひっそりと暮らしが続いていて、知らなかったなあと。

旧内海村(愛南町)(2/7)

ここからは、愛南町の旅だ。愛媛県で最後に訪れる町になるので、名残惜しさも感じながら。

最初に訪れたのは旧内海村で、「うつみ」ではなく、「うちうみ」と読む。内海という地名は日本にけっこうあって、読み方もそれぞれ微妙に違うみたいだ。

今回は内海支所の周辺を散策したけれど、少し離れたところに、由良半島というものすごく長細い半島もある。知り合いの方がこの土地にゆかりがあるそうで、今も人口は少ないながらも暮らしがあり、ほんとうにいろんな土地があるのだなあと思わされる。

そして、市街地は海も近く、河口の周辺がわずかに平野部になっていて、集落が広がっていた。何度か「ポォオォン!!!」という大きな音がして、最初はビックリしたものの、ぽんぽん菓子をつくっている音だった。その会場には「内海」の法被を着たお父さんもいて、行きたいなあと思ったけれど、地元のおじいちゃんたちが集まっている圧がすごくて、ビビって近づけなかった。いやあ、勇気出さなきゃなあ、とあとでかなり反省した。

ここからは、愛南町の旅だ。愛媛県で最後に訪れる町になるので、名残惜しさも感じながら。

最初に訪れたのは旧内海村で、「うつみ」ではなく、「うちうみ」と読む。内海という地名は日本にけっこうあって、読み方もそれぞれ微妙に違うみたいだ。

今回は内海支所の周辺を散策したけれど、少し離れたところに、由良半島というものすごく長細い半島もある。知り合いの方がこの土地にゆかりがあるそうで、今も人口は少ないながらも暮らしがあり、ほんとうにいろんな土地があるのだなあと思わされる。

そして、市街地は海も近く、河口の周辺がわずかに平野部になっていて、集落が広がっていた。何度か「ポォオォン!!!」という大きな音がして、最初はビックリしたものの、ぽんぽん菓子をつくっている音だった。その会場には「内海」の法被を着たお父さんもいて、行きたいなあと思ったけれど、地元のおじいちゃんたちが集まっている圧がすごくて、ビビって近づけなかった。いやあ、勇気出さなきゃなあ、とあとでかなり反省した。

旧御荘町(愛南町)(3/7)

ぐんぐんと南へ進み、次に旧御荘町に入った。商店街も雰囲気があって、愛南町の中でも、かなり大きなまちだと感じる。また、第40番の札所である観自在寺も市街地にあったので、お参りさせてもらった。静かな空間にお線香の香りが漂って落ち着く。もちろんお遍路さんもいらっしゃった。お寺の近くには遍路宿もあり、「大正元年創業」と紹介されていた宿もあって、すごいなあと。たとえばホテルニューオータニの創業っていつなんだろうと調べてみたら、オリンピック前の1962年で、大正元年というのは1912年なので、50年も先輩である。

ちなみに、西海半島の根元に位置する「紫電改展示館」がギリギリ旧御荘町に含まれていて、前回はここへ訪れていた。なので、こうした町並みを素通りしてしまっていたのだなあと。もちろんそれは致し方ない部分もあるので、今回あらためてまちの雰囲気を知ることができてよかった。

ぐんぐんと南へ進み、次に旧御荘町に入った。商店街も雰囲気があって、愛南町の中でも、かなり大きなまちだと感じる。また、第40番の札所である観自在寺も市街地にあったので、お参りさせてもらった。静かな空間にお線香の香りが漂って落ち着く。もちろんお遍路さんもいらっしゃった。お寺の近くには遍路宿もあり、「大正元年創業」と紹介されていた宿もあって、すごいなあと。たとえばホテルニューオータニの創業っていつなんだろうと調べてみたら、オリンピック前の1962年で、大正元年というのは1912年なので、50年も先輩である。

ちなみに、西海半島の根元に位置する「紫電改展示館」がギリギリ旧御荘町に含まれていて、前回はここへ訪れていた。なので、こうした町並みを素通りしてしまっていたのだなあと。もちろんそれは致し方ない部分もあるので、今回あらためてまちの雰囲気を知ることができてよかった。

旧西海町(愛南町)(4/7)

紫電改展示館を越えて、宇和海に突き出た西海半島へ。リアス式海岸の山地が多く、最初に地図で見たときに、ここにも暮らしがあるのだなあと驚くばかりだった。

そして、西海支所近くの港に着いたときだった。

「すみませーん!!」と、車から女性の声がした。

ああ、道の案内かな、とぼくは思った。この周辺に観光客も訪れる場所もあるから、と。ただ、車にいた男女のふたりは、何やら様子が違う。でも、怪しそうというわけではない。この人たちはいったい‥‥、と思ったところで、女性の方が「旅をされているんですか?」と。さらに続けて、

「一度あなたを見つけて、プレートナンバーを見て、『絶対に旅人だ!!』と思って、探してたんです」

と。まさか追われていた身だったとは。実は何回かすれ違っていたそうで、ぼくがどこへ行くのかを探していたのだと。それで、西海半島へ進んだので、ふつうなら「紫電改展示館だろう!」と踏んでいたものの、いなかった。あのカブはどこに行ったんだ! と探す中で、なんとか見つけ出したのだと。

いやあ、誰かに追われているなんて、まったく思いもしなかったのでビックリしたし、紫電改展示館に寄らず、西海市街地へ訪れていることも、疑問に思うよなあ、ということも思った。

そして、声をかけてくださった女性は、この旧西海町で小学校まで生まれ育ったという。だから、ほんとうにここが地元なのだ。目の前にある海でも、よく遊んでいたと。ぼくにとっては、「ここに暮らしがあるのだなあ」と驚かされるような土地も、誰かにとっては、ゆかりのある土地なのだ。そのあたりまえのことを、あらためて思った。

男性の方は恥ずかしくてNGということだったものの、女性の方の写真を撮らせてもらった。こういうご縁はあるようでなかったので、不思議なものだなあ、という気持ちでいっぱいだ。

また、お二人とお別れをしたあと、外泊の集落を訪れた。「石垣の里」として知られていて、山腹の急斜面に家々が並び、さらに冬の季節風を防ぐために、家の軒に達するほどの石垣をめぐらせている。しばらく前に、友人がこの土地を訪れているのを知って、行ってみたいなあと密かに思っていた。実際に集落を訪れると、石垣の背が高すぎてまるで迷路みたいで、雨も降っていたので足を滑らせないようにしつつ歩いた。そして眺望は見事。漁船が走っていく音が遠く聞こえた。

石垣に囲まれた家といえば沖縄が思い浮かぶけれど、沖縄とはまた違うなあと思ったのだった。日本は広い。

紫電改展示館を越えて、宇和海に突き出た西海半島へ。リアス式海岸の山地が多く、最初に地図で見たときに、ここにも暮らしがあるのだなあと驚くばかりだった。

そして、西海支所近くの港に着いたときだった。

「すみませーん!!」と、車から女性の声がした。

ああ、道の案内かな、とぼくは思った。この周辺に観光客も訪れる場所もあるから、と。ただ、車にいた男女のふたりは、何やら様子が違う。でも、怪しそうというわけではない。この人たちはいったい‥‥、と思ったところで、女性の方が「旅をされているんですか?」と。さらに続けて、

「一度あなたを見つけて、プレートナンバーを見て、『絶対に旅人だ!!』と思って、探してたんです」

と。まさか追われていた身だったとは。実は何回かすれ違っていたそうで、ぼくがどこへ行くのかを探していたのだと。それで、西海半島へ進んだので、ふつうなら「紫電改展示館だろう!」と踏んでいたものの、いなかった。あのカブはどこに行ったんだ! と探す中で、なんとか見つけ出したのだと。

いやあ、誰かに追われているなんて、まったく思いもしなかったのでビックリしたし、紫電改展示館に寄らず、西海市街地へ訪れていることも、疑問に思うよなあ、ということも思った。

そして、声をかけてくださった女性は、この旧西海町で小学校まで生まれ育ったという。だから、ほんとうにここが地元なのだ。目の前にある海でも、よく遊んでいたと。ぼくにとっては、「ここに暮らしがあるのだなあ」と驚かされるような土地も、誰かにとっては、ゆかりのある土地なのだ。そのあたりまえのことを、あらためて思った。

男性の方は恥ずかしくてNGということだったものの、女性の方の写真を撮らせてもらった。こういうご縁はあるようでなかったので、不思議なものだなあ、という気持ちでいっぱいだ。

また、お二人とお別れをしたあと、外泊の集落を訪れた。「石垣の里」として知られていて、山腹の急斜面に家々が並び、さらに冬の季節風を防ぐために、家の軒に達するほどの石垣をめぐらせている。しばらく前に、友人がこの土地を訪れているのを知って、行ってみたいなあと密かに思っていた。実際に集落を訪れると、石垣の背が高すぎてまるで迷路みたいで、雨も降っていたので足を滑らせないようにしつつ歩いた。そして眺望は見事。漁船が走っていく音が遠く聞こえた。

石垣に囲まれた家といえば沖縄が思い浮かぶけれど、沖縄とはまた違うなあと思ったのだった。日本は広い。

旧城辺町(愛南町)(5/7)

再び西海半島を戻り、旧城辺町にやってきた。旧御荘町と隣り合わせで、愛南町役場はここに位置している。旧御荘町の市街地と同じく平地が広がっているので、地形的にも人口が集まりやすかったのかなあ、ということも考えた。

かなり古い商店街が残っていて、スナックの看板も多い。お昼だし、閉まっているお店が大半だったものの、おじいちゃんの歌声が聞こえてきたお店もあった。

また、市街地を歩く中で見つけた「城の辺学習館」は、地名の通りお城の姿をしていて、さすがである。

再び西海半島を戻り、旧城辺町にやってきた。旧御荘町と隣り合わせで、愛南町役場はここに位置している。旧御荘町の市街地と同じく平地が広がっているので、地形的にも人口が集まりやすかったのかなあ、ということも考えた。

かなり古い商店街が残っていて、スナックの看板も多い。お昼だし、閉まっているお店が大半だったものの、おじいちゃんの歌声が聞こえてきたお店もあった。

また、市街地を歩く中で見つけた「城の辺学習館」は、地名の通りお城の姿をしていて、さすがである。

旧一本松町(愛南町)(6/7)

愛媛県の旅の最後に訪れたのは、旧一本松町。旧城辺町から8kmほど東へ移動した。市街地は完全な平地ではなく、やや丘陵地のような雰囲気だ。山村開発センターという文字もあったので、そういう感覚の方が近いのかもしれない。

市街地を散策したのちに、「一本松温泉あけぼの荘」も訪れた。旧西海町で出会った女性が、「一本松の温泉、おすすめだよ!」と教えてくれたのだ。教えていただくまでは温泉のことを知らずにいたので、ありがたいなあ。

男湯しか分からないけれど、地元のお父さんたちの交流の場にもなっているようで、脱衣所では「よぉ!」って感じで挨拶とおしゃべりに花を咲かせていた。湯船に入ると、天井がものすごく高いと気づいたことも、なんだか印象に残っている。花びらみたいな形で、ガラス窓から空も見えて爽快だったし、お湯はぬるぬるすべすべで気持ちよかった。

外に出ると、ほんとうに、ああ、体が軽いと感じるのである。

愛媛県の旅の最後に訪れたのは、旧一本松町。旧城辺町から8kmほど東へ移動した。市街地は完全な平地ではなく、やや丘陵地のような雰囲気だ。山村開発センターという文字もあったので、そういう感覚の方が近いのかもしれない。

市街地を散策したのちに、「一本松温泉あけぼの荘」も訪れた。旧西海町で出会った女性が、「一本松の温泉、おすすめだよ!」と教えてくれたのだ。教えていただくまでは温泉のことを知らずにいたので、ありがたいなあ。

男湯しか分からないけれど、地元のお父さんたちの交流の場にもなっているようで、脱衣所では「よぉ!」って感じで挨拶とおしゃべりに花を咲かせていた。湯船に入ると、天井がものすごく高いと気づいたことも、なんだか印象に残っている。花びらみたいな形で、ガラス窓から空も見えて爽快だったし、お湯はぬるぬるすべすべで気持ちよかった。

外に出ると、ほんとうに、ああ、体が軽いと感じるのである。

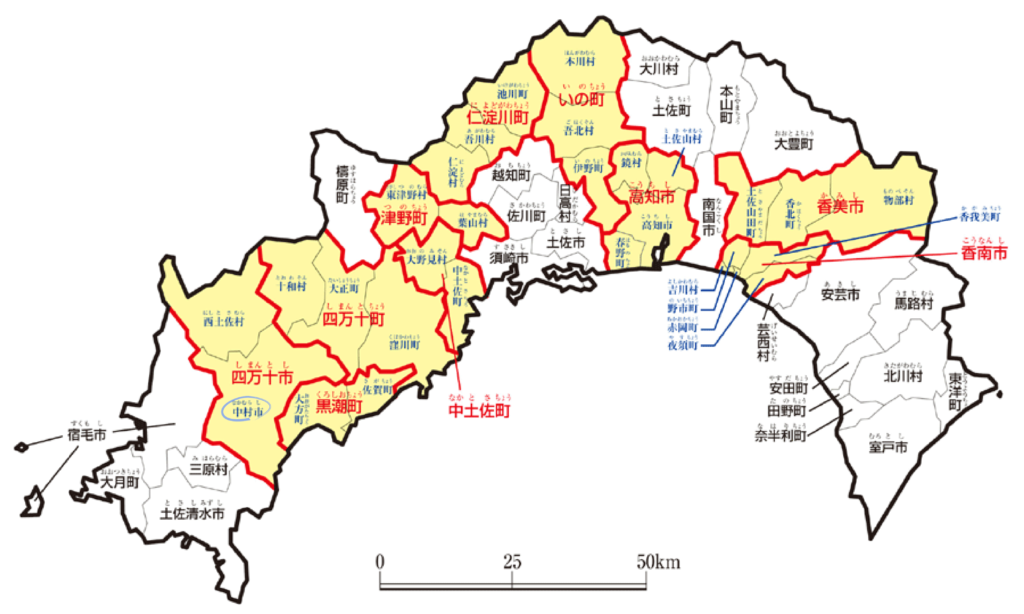

旧中村市(四万十市)(7/7)

愛媛県の旅をここで終えて、次に旧中村市へ向かっていく。約30kmほどの移動で、途中は宿毛市を通過した。

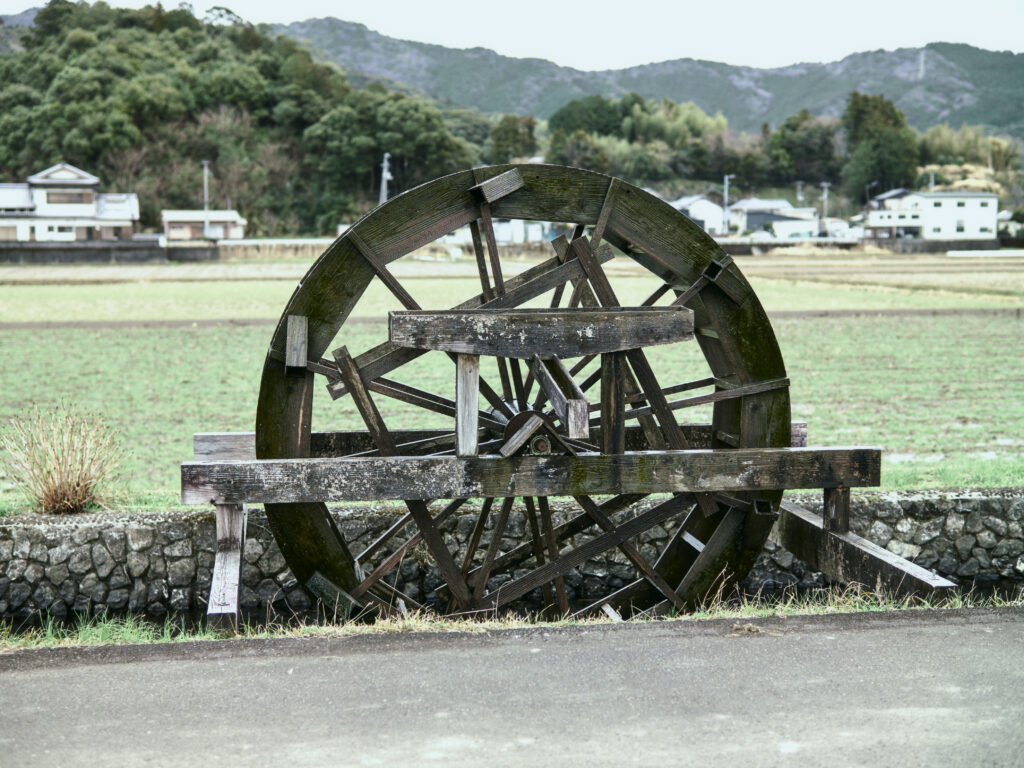

そして、市街地ではまず、「安並水車の里」へ行ってみると、まだ本格的に稼働している感じではないものの、いくつかの水車がゆっくりと動いていた。特に紫陽花の時期が壮観みたいだ。

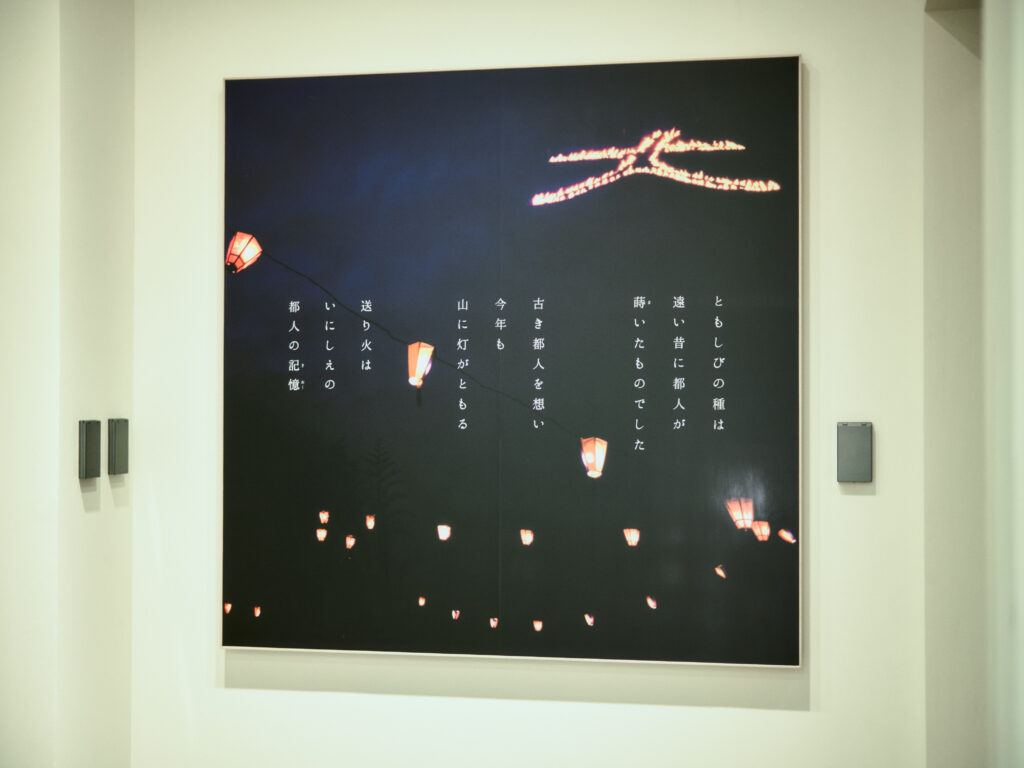

その後、お城の形をした「四万十市郷土博物館」を訪れる。ここでは土佐の小京都、中村の歴史に触れることができた。きっかけは応仁の乱を機に、京都で政治の中心的な役割を担っていた一條教房公が、中村の地へ下向したこと。そして、京都の文化が伝播したのみならず、一條公がこの土地の基盤をつくったのだと。なので中村では「一條さんのまち」という思いが根付いていて、市街地には「一條神社」もある。博物館の案内役の方は、「中村の人は一條さんをとても大切にするのですよ」と教えてくださった。

そうした歴史があって、ここに今も暮らしが続いているのだと思うと、歴史が織りなすものの不思議さや、奥深さを感じるばかりだ。

愛媛県の旅をここで終えて、次に旧中村市へ向かっていく。約30kmほどの移動で、途中は宿毛市を通過した。

そして、市街地ではまず、「安並水車の里」へ行ってみると、まだ本格的に稼働している感じではないものの、いくつかの水車がゆっくりと動いていた。特に紫陽花の時期が壮観みたいだ。

その後、お城の形をした「四万十市郷土博物館」を訪れる。ここでは土佐の小京都、中村の歴史に触れることができた。きっかけは応仁の乱を機に、京都で政治の中心的な役割を担っていた一條教房公が、中村の地へ下向したこと。そして、京都の文化が伝播したのみならず、一條公がこの土地の基盤をつくったのだと。なので中村では「一條さんのまち」という思いが根付いていて、市街地には「一條神社」もある。博物館の案内役の方は、「中村の人は一條さんをとても大切にするのですよ」と教えてくださった。

そうした歴史があって、ここに今も暮らしが続いているのだと思うと、歴史が織りなすものの不思議さや、奥深さを感じるばかりだ。

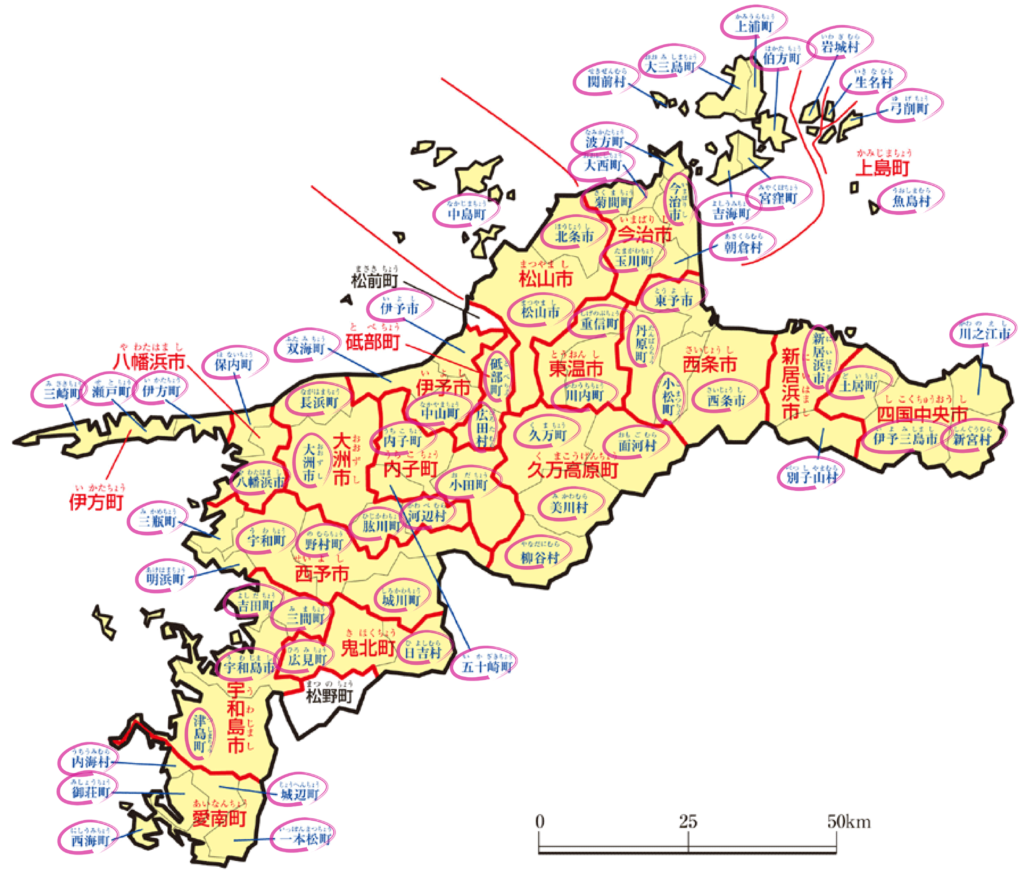

というわけで、今日の散策はここまで。愛媛県では合わせて68のまちへ伺うことができました。簡単ではなかったのですが、こうして振り返ることができて、とてもありがたいです。瀬戸内海の島々から山間部まで、風土がぜんぜん違うなあ、広いなあ、と感じるばかりです。愛媛県、ありがとうございました!

本日のひとこと

中村の博物館で、「土佐では鰹を塩で食べるんですよ」と教えてもらって、そのチャンスを伺っています(でも、今は鰹の旬のシーズンというわけではないみたいだ)。

中村の博物館で、「土佐では鰹を塩で食べるんですよ」と教えてもらって、そのチャンスを伺っています(でも、今は鰹の旬のシーズンというわけではないみたいだ)。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

はじめまして。

今日初めてこのサイトを発見し、コメントすることにしました。

と言うのも、両親の故郷、愛媛県南宇和郡御荘町(現在の愛南町)を、見せていただき懐かしさと、自身の親不孝感にどっぷり浸かってしまいました。

自分は若い頃、「渋谷」や、「新宿」とかに憧れていた内心を否定するため、「何処に住んでいても、朝6時は同じ!」と、強がっていたものです。

かなり長い時代を「鎌倉」「横浜」で過ごし、今は何故か「岐阜」という地に居りますが、この地に馴染もうとする気持ちよりも、「横浜」に戻りたいと思う気持ちが勝っています。

貴方のこのサイトを拝見して、子供の頃何より嫌だった生臭い海沿い独特の田舎町が、何故かとても、懐かしく感じました。あの路地、あの店先、いつも当たり前に見えていた穏やかな海。

都会を羨み、地方を嫌い、妙に尖っていた複雑な思いに翻弄されていた若い頃。何処にいても朝6時は同じと、自分を慰めている様な、嗜めていた様なあの時代を思い出しました。

結構長らく生きてきましたが、折り合いは未だつかず、それでも帰りたい場所は、心の中にずっとある様で、それを振り返る時間の余裕がある今、今日拝見したあの小さな海沿いの町に、感謝したい気分になりました。

寂れていくだけの町を、やたら元気そうなフリをした写真ではなく、ありのままに、愛情を持って紹介してくださったことに、深く感謝致します。

今後もまだ旅は続くのでしょうが、身体と運転には十二分に注意され、その風景とそこで暮らす人々への愛おしさを感じる眼差しを、どうぞ大切になさってください。

ありがとうございました

chaco様

はじめまして。仁科と申します。

サイトを見ていただき、ほんとうにありがとうございます。

また、ご両親の出身が御荘町なのですね。

都会と田舎と、心に抱く感情というものは、ほんとうに人さまざまですし、簡単には言い表せないと感じますが、「それぞれの土地に、暮らしがある」ということは、忘れないようにしたいと感じています。

コメントより、わたしも元気をいただきました!

こちらこそ、この度はありがとうございます。

最後まで、身体と安全運転に気をつけて、進ませていただきます。

仁科拝