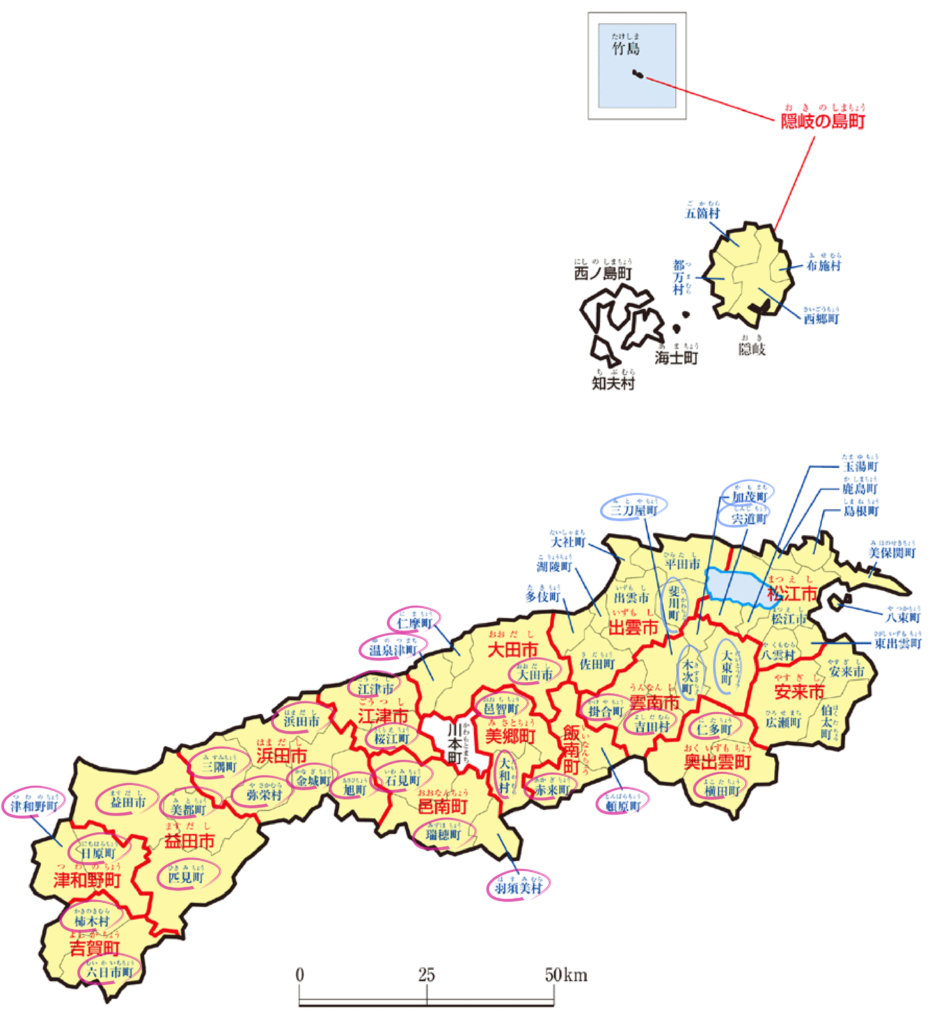

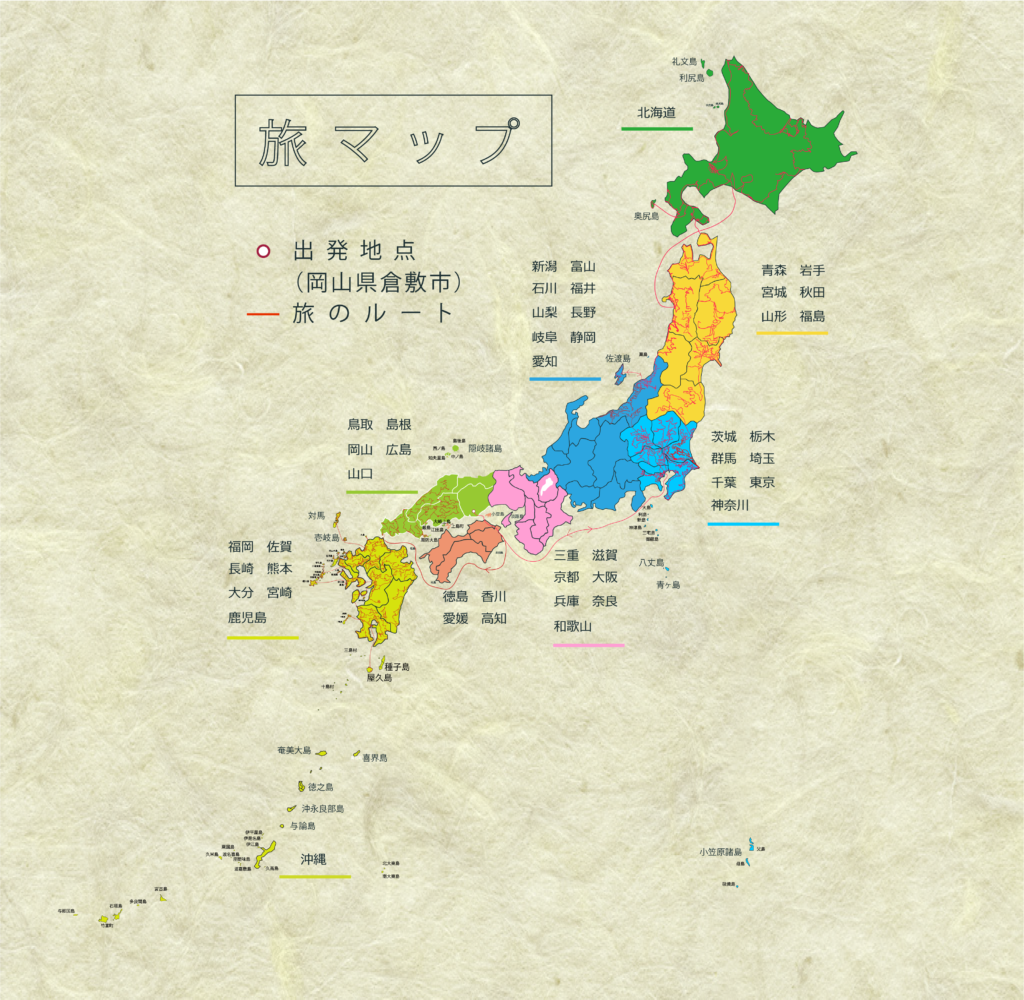

朝、外に出ると思いのほか晴れている。じんわりと暑くなりそうな予感。奥出雲町の仁多を出発して、これから雲南市へ降りていく。それでは振り返っていきましょう。

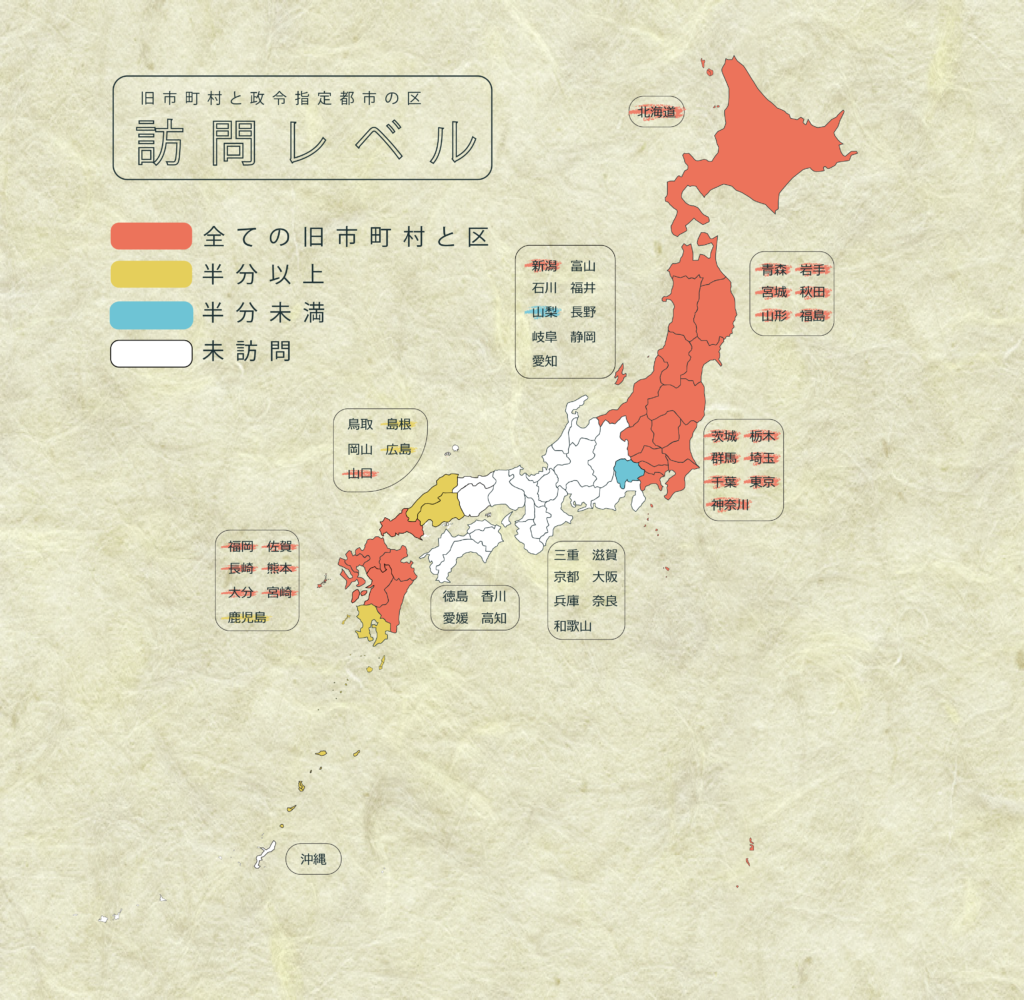

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】

訪れた旧市町村の数【1156/2,094】総計【1243/2,264】スーパーカブの総走行距離

30526km

温泉津で大雨が降り、旅を一日休んだとき。バーガーショップで働くお姉さんが、湯村温泉を教えてくれた。泉質は抜群、雰囲気もすごい良いの。タイミングが合わなくて、日帰り入浴や宿泊はしなかったけれど、早朝に元湯まで訪れた。斐伊川沿いの静かな温泉地。小さな旅館は質素な石垣の風格があった。鳥の囀りをきく。

市街地へ移動する。道路標識で木次のローマ字「kisuki」を読み上げて、あっ、木次なんだ! とカブに乗りながら叫んだ。きつき、きつぎ……と入力してもうまく変換されないと思っていたから。

木次駅の周辺は、昔ながらの町並みがたっぷりと残っていた。どこからともなく聞こえてくるラジオ体操。家と家の隙間はほとんどなく、ぎっしりと並ぶ。道を挟んで斐伊川の小さな石橋を歩くと、下流も上流も、凪いだ水面が空を写していた。

三刀屋城跡を目指し、町の看板に従って進み、急勾配の細い山道を登っていくと、三刀屋の町並みを見渡すことができた。赤茶色と黒色の屋根が交互に並んでいる。家の形や向きに統一感があり、暮らしの声が聞こえてくるようだった。

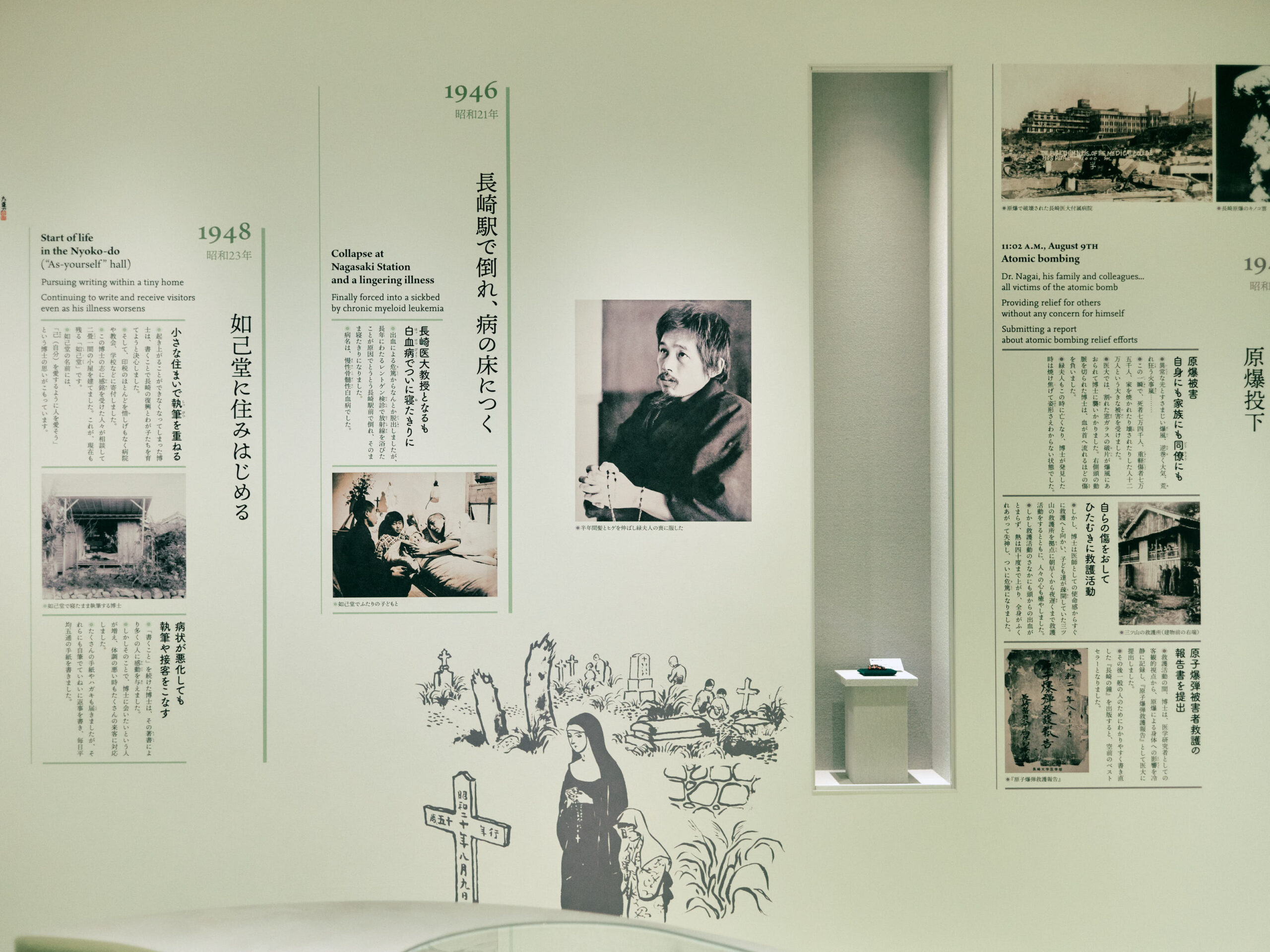

永井隆記念館を訪れる。玄関をくぐると、左手が図書室で奥が展示室になっていた。展示室に入る前に、ふと掲示板に長崎の地図があるのを見る。そして、展示室に入り、あっ、と思い出した。この人のことを知っている。長崎原爆資料館で見た人だと。

まず、永井隆さんのことを詳しく調べないまま記念館へ訪れたのかというと、そうである。毎日、少なくとも10箇所、多くて20箇所以上、目標を決めて訪れているので、具体的なことまで調べることは少ない。それでも良いと思っているのは、有名な言葉を借りれば、答えはいつも現場にあるから。

もうひとつ、長崎原爆資料館には、さまざまな展示があった。すべて覚えていないけれど、永井隆さんの紹介を見たのは確かだった。島根県出身だということまでは認識してなかったように思う。医者として負傷しながらも人々を助け、寝たきりになってからは執筆を続け、平和を祈り続けた精神は、多くの人々の心を打ったと。こんな方がいたのだと、永井さんの展示はだいぶ足をとめた。

だから、長崎で見ていたことが、ここでつながったとき、これが今回の旅なのだと思った。訪れる場所、点が増えたことで、つながる線が増えた。もう、永井さんのことは忘れないと思う。あのときと、このときがあるから。できるだけ早く、「長崎の鐘」を読むこと。

雲南市役所の交差点を東に折れて、道なりに進む。途中、南大東駅の看板を見て、沖縄の南大東島がよぎった。もう一度行けるかわからない場所。ゆるやかに上り坂を越えて、最後の下り坂で旧大東町の市街地が見えてきた。

たとえば木次に広がっていた昔ながらの町並みは、正確にはわからないけれど、昭和よりももっと前から町としての土台が形成されていているようだった。建物がそれぐらい古かったし、これまでに巡った町との比較でもある。

一方で旧大東町の市街地は、江戸や明治、大正といった気配はあまり感じず、昭和から平成にかけて広がっていったような町並みだった。レトロと呼ばなければ、普通、という言葉になる。暮らすということは、普通の中にあることで、そこには豊かさが詰まっているとも言える。周辺は低い山に四方を囲まれ、緑も身近にあった。

旧大東町から斐伊川水系の赤川を下っていくと、旧加茂町に入る。今度は町並みが趣で溢れていた。歴史を感じる気配。看板には“ようこそ銅鐸のあるまち”と。市街地を歩いていると、白壁の建物の屋根近くまで届いた洪水の跡が記されていた。大洪水があったという昭和39年は、東京オリンピックと同じ年だ。それからの復興を経て、この町並みもあるということ。いくつかの家やお店には、7月に花火大会があるというポスターが貼られていた。

加茂岩倉遺跡で、10分間の映像を見る。この地では銅鐸が39個出土したと。これらはみな国宝に指定されており、銅鐸の一箇所での出土は全国最多だ。なぜ、ここに銅鐸が数多く眠っていたのか。その具体的な理由は明らかでないものの、神の宝の出土であると紹介されていた。整備された道を進み、出土現場の前に立つ。

旧宍道町へやって来た。名前の通り、宍道湖も近い。だが、湖だけではなく内陸にも集落は広がっていた。山の中にある菅原天満宮は、菅原道真公の誕生の地と言われている。ただ、ほかにも生誕の地と言われている場所はあるので、伝説が各地で残されている小野小町のようである。

その後、モニュメントミュージアム来待ストーンへ。石材として遅くとも5世紀ごろには使われていたという来待石が、この土地にある。展示室で来待石を切り出し、石灯籠にするまでの映像を見た。落ちたら死んでしまいそうな高さから石を切り出し、今度は細かく切り砕き、運び、ようやく削りはじめる。簡単な工程ではない。職人の技術と時間の長さを肌で感じた。

旧宍道町から国道9号線に乗り、西へ進む。この国道は交通量も多いしスピードも速いので、カブにはあまり向いていない。そう思っているうちに旧斐川町へ入った。出雲市街地に近く、松江方面へのアクセスも悪くない、生活しやすい地域なのだと思う。

国道から南へと折れて、山を進んで荒神谷遺跡にも向かった。ここは銅剣358本が出土した遺跡である。それまで全国で出土していた銅剣の総数は300本ほど。その数を一度の出土で上回った。さらに加茂岩倉遺跡とも関連があるのではないかと示唆されている。そうした謎は謎のまま、私たちはロマンを感じる。敷地ではハスの花がひらき、それも一緒の目的として訪れている人も多かった。

出雲市街地にはゆめタウンとイオンモールが近い距離にあって、いくちゃんに「どっち派ですか?」と聞いたら、「私は絶対に、ゆめタウン派! ほかのみんなも、ゆめタウン派だと思う!」と。出雲市のみなさん、どっち派ですか?

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY