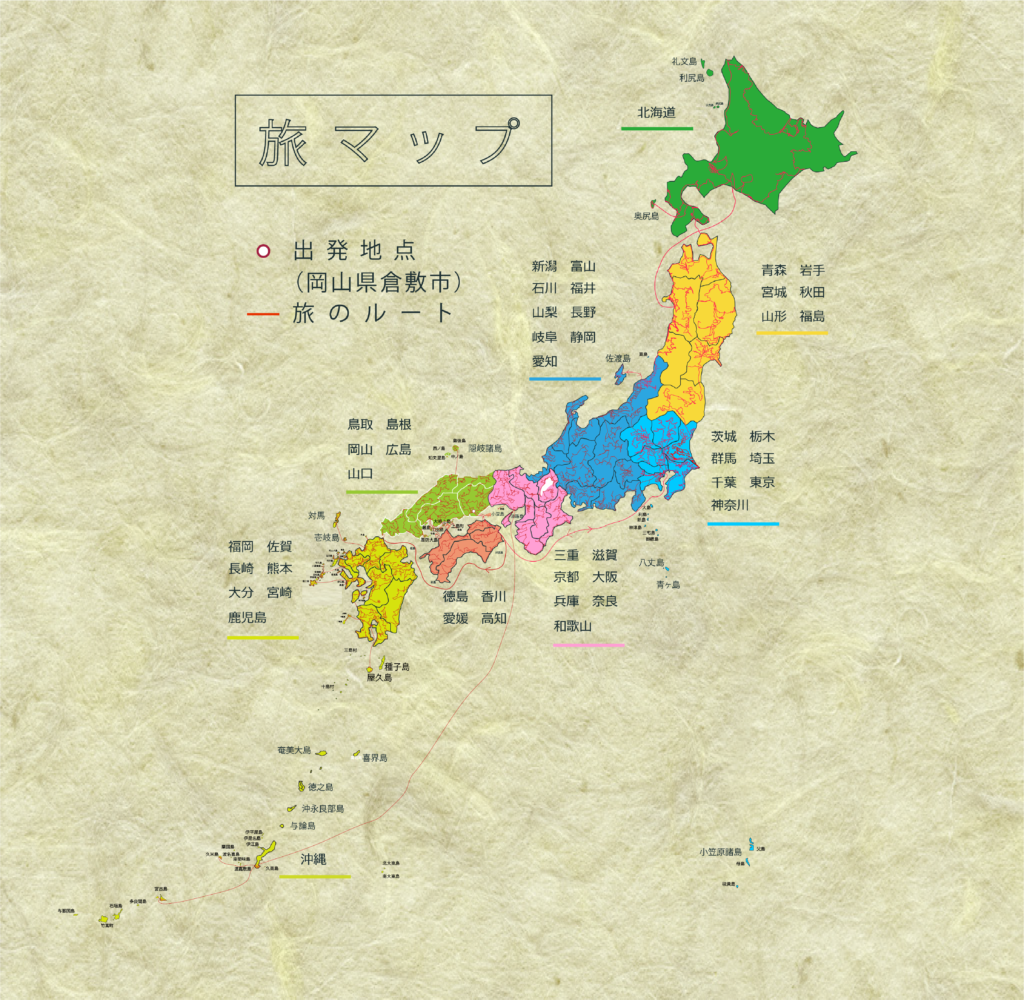

今日までの旅メーター

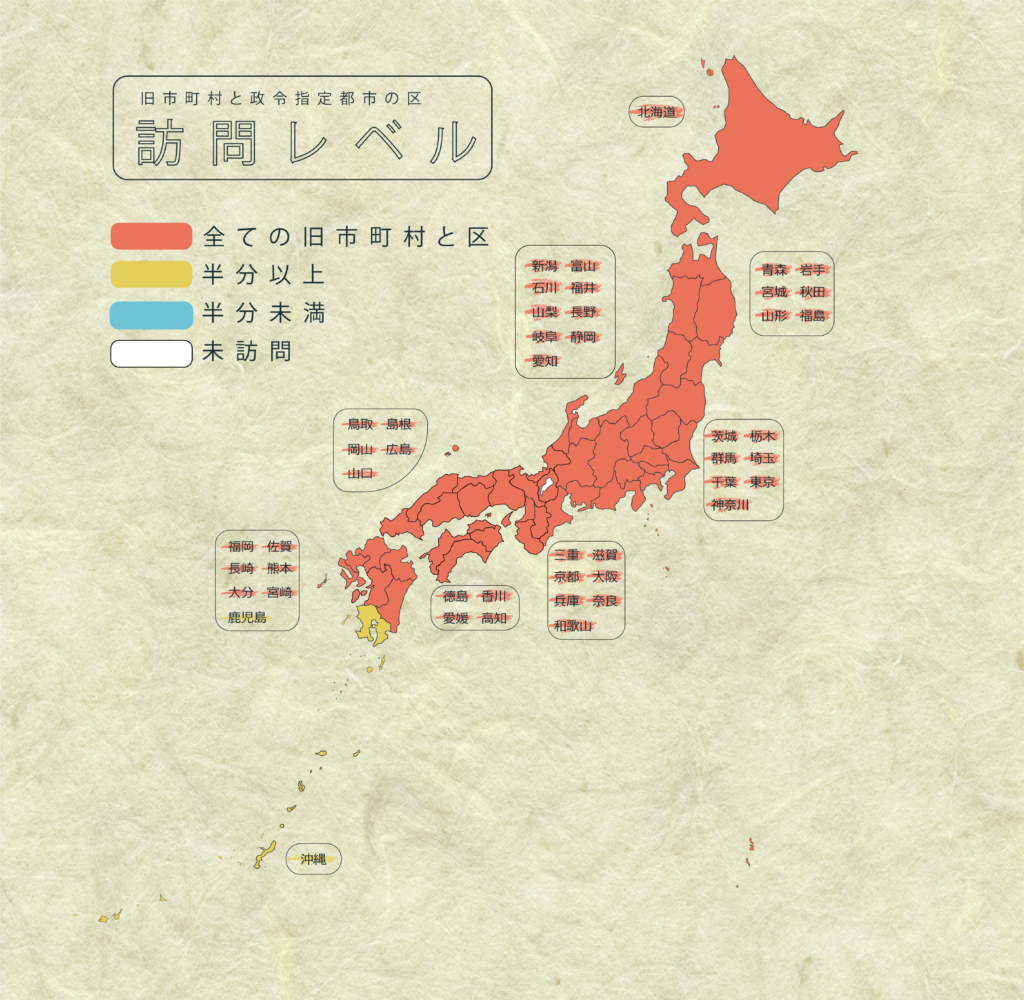

訪れた政令指定都市の区の数 【171/171】

訪れた旧市町村の数【2098/2105】総計【2269/2276】スーパーカブの総走行距離

47851km

今日の旅先のこと

旅は残すところ、沖縄本島と奄美大島のみとなりました。まずは今日が雨ではないことがありがたいし嬉しい。気を緩めてしまって、何かが起きてからだと遅いので、油断しないようにと自分に言い聞かせます。

朝8時にレンタカー屋さんへ。混み合っていて、借りる人たちもプライベートから仕事らしき様子まで、さまざま。みんなどこへ行くのだろうなあ。

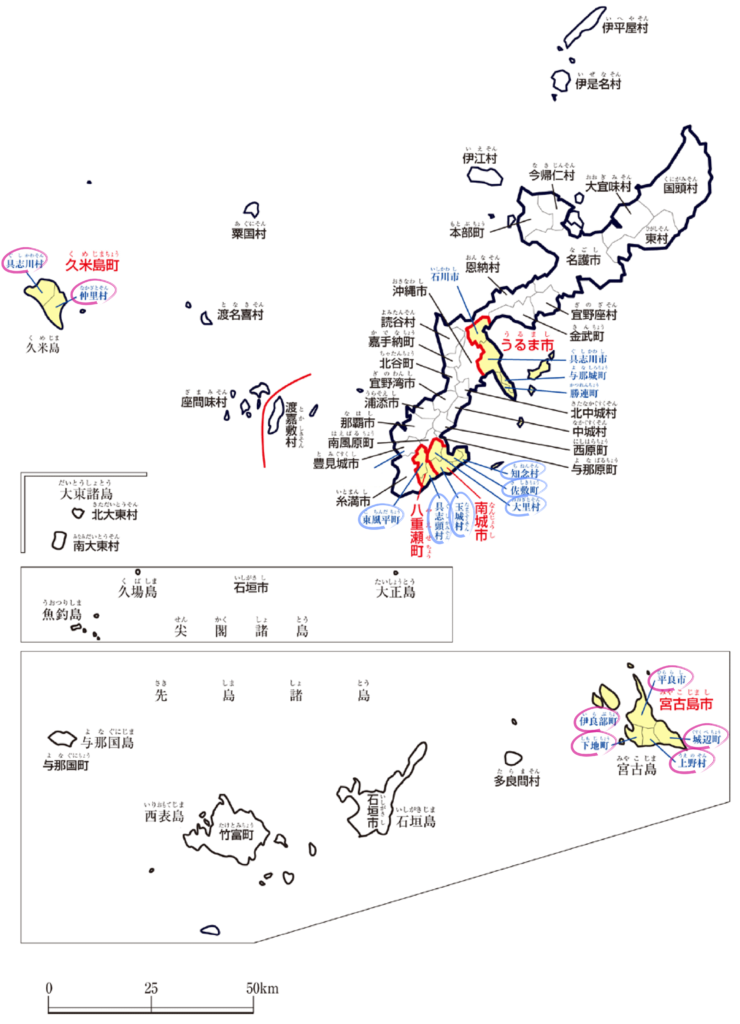

そして、無事にレンタカーを借りたのち、今日は八重瀬町と南城市へと向かっていきました。それでは振り返っていきましょう。

朝8時にレンタカー屋さんへ。混み合っていて、借りる人たちもプライベートから仕事らしき様子まで、さまざま。みんなどこへ行くのだろうなあ。

そして、無事にレンタカーを借りたのち、今日は八重瀬町と南城市へと向かっていきました。それでは振り返っていきましょう。

旧東風平町(八重瀬町)(1/6)

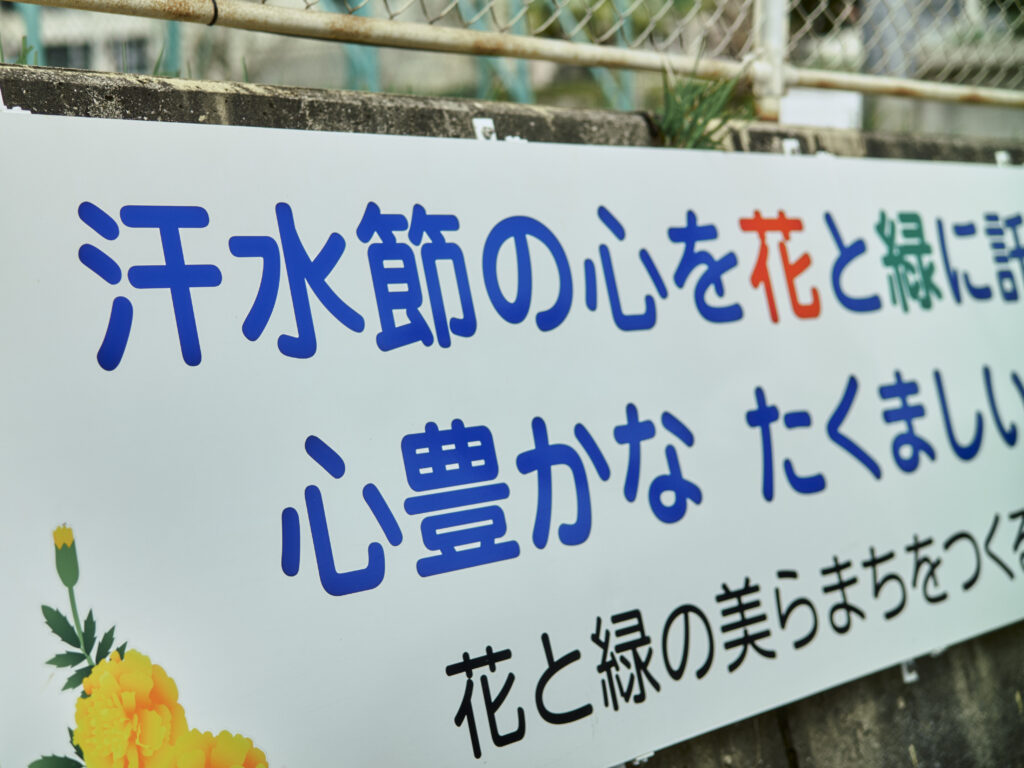

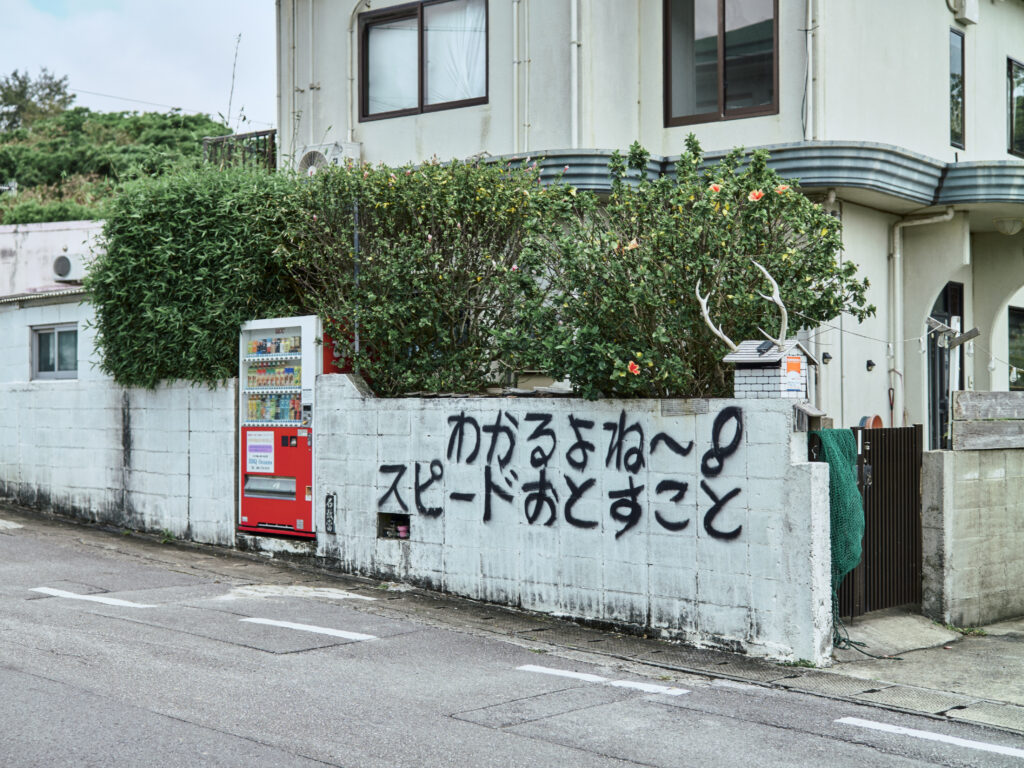

バイパスを走りながら見える住宅地の風景が、日本じゃないみたいというか、独特の雰囲気を感じます。もちろん日本なわけだけれど、本土の風景と違う感じというのが、とても新鮮で。

そして、最初に着いたのは旧東風平町です。「こちんだ」という地名は流石に初見だと読めないなあと思ったり。東風平運動公園では、サッカー場とゲートボール場があって、特にゲートボール場は賑わっていました。みなさん楽しそうな雰囲気で、それがとってもいいなあと。

また、顎がチャーミングなシーサーを探しに市街地へ出て、見晴らしの良いところから景色を見たときに、やはりちょっと独特の景観だなあと感じました。山は低いけれどうねるような迫力があって、丘のようにも見えます。住宅街を歩いたのち、こぢんまりと勇ましく佇む顎の可愛いシーサーにも、出会えたのでした。

旧具志頭村(八重瀬町)(2/6)

次に向かったのは、旧具志頭村です。具志頭城址公園に訪れると、小高い崖の上に立地していて、外海を眺めることもできました。とてもダイナミックで沖縄らしさがあり、「土佐」にまつわる慰霊碑も。第二次世界大戦における、高知県出身の犠牲者の方々が奉られているとのことで、これまでそうした関わりは知りませんでした。

また、ほかにも市街地を散策していくと、野球場やテニスコートの土が、少しだけ赤土っぽくて、なかなか見たことがない雰囲気だなあと感じたり。

さらに、「具志頭歴史民俗資料館」を訪ねました。港川人という旧石器時代の人類の展示があって、撮影禁止でしたが、いまの私たちの直接の祖先ではない人類でありながらも、かつてこの近辺に古く人類が生活していた、ということはとても興味深かったです。

また、15世紀あたりから琉球王国が続いた1879年までの沖縄の歴史も見ていくと、まるで知らなかったことがたくさんありました。琉球が中国と日本の狭間にいて、薩摩藩による琉球侵略があったことも、詳しく考えたことがなかったなあと。それから徐々に幕府に従属する形となり、廃藩置県で琉球藩から沖縄県が設置されたと。

もちろん、史実の全体像を完全に掴んでいるわけではありませんし、当時の幕府側の侵略、侵攻というものからの、第2次世界大戦の沖縄戦。状況も立場もぜんぜん違います。沖縄県が経てきた歴史というものを考えると、なんて複雑なのだろうと思わずにはいられません。

次に向かったのは、旧具志頭村です。具志頭城址公園に訪れると、小高い崖の上に立地していて、外海を眺めることもできました。とてもダイナミックで沖縄らしさがあり、「土佐」にまつわる慰霊碑も。第二次世界大戦における、高知県出身の犠牲者の方々が奉られているとのことで、これまでそうした関わりは知りませんでした。

また、ほかにも市街地を散策していくと、野球場やテニスコートの土が、少しだけ赤土っぽくて、なかなか見たことがない雰囲気だなあと感じたり。

さらに、「具志頭歴史民俗資料館」を訪ねました。港川人という旧石器時代の人類の展示があって、撮影禁止でしたが、いまの私たちの直接の祖先ではない人類でありながらも、かつてこの近辺に古く人類が生活していた、ということはとても興味深かったです。

また、15世紀あたりから琉球王国が続いた1879年までの沖縄の歴史も見ていくと、まるで知らなかったことがたくさんありました。琉球が中国と日本の狭間にいて、薩摩藩による琉球侵略があったことも、詳しく考えたことがなかったなあと。それから徐々に幕府に従属する形となり、廃藩置県で琉球藩から沖縄県が設置されたと。

もちろん、史実の全体像を完全に掴んでいるわけではありませんし、当時の幕府側の侵略、侵攻というものからの、第2次世界大戦の沖縄戦。状況も立場もぜんぜん違います。沖縄県が経てきた歴史というものを考えると、なんて複雑なのだろうと思わずにはいられません。

旧玉城村(南城市)(3/6)

次に向かったのは、南城市の旧玉城村。旧役場あたりはひっそりとした市街地で、旧役場の建物はインターナショナルスクール? になっているようでした。

体育館やテニスコート、陸上競技場なども見つけて、それぞれ中高生の活発な声が聞こえてきます。普通の暮らしの中にも、どことなく沖縄らしさが感じられて、ワクワクするなあと。

玉城城跡にも向かってみると、向かいにはゴルフ場があり、さらに海もよく見えました。陸地の眺望は全体的に坂が多く、山のような地形。城跡の石垣の雰囲気はやはり「グスク!」という感じがするので不思議です。

次に向かったのは、南城市の旧玉城村。旧役場あたりはひっそりとした市街地で、旧役場の建物はインターナショナルスクール? になっているようでした。

体育館やテニスコート、陸上競技場なども見つけて、それぞれ中高生の活発な声が聞こえてきます。普通の暮らしの中にも、どことなく沖縄らしさが感じられて、ワクワクするなあと。

玉城城跡にも向かってみると、向かいにはゴルフ場があり、さらに海もよく見えました。陸地の眺望は全体的に坂が多く、山のような地形。城跡の石垣の雰囲気はやはり「グスク!」という感じがするので不思議です。

旧知念村(南城市)(4/6)

南城市ではなく、旧知念村というまちの感覚で訪れて思ったことは、旧知念村の市街地と斎場御嶽がものすごく近いこと。南城市という広さで見ていたら、そうは感じなかったように思います。ただ、たとえば知念小学校と斎場御嶽は1kmないぐらいの距離感なのです。

沖縄本島の一大観光地でもある聖地・斎場御嶽へ訪れる前に、その市街地まで徒歩でゆっくりと向かっていくと、小さな集落が広がっていました。観光客が訪れることは少ないかもしれません。中学校では野球の練習試合が行われていました。観光だと素通りしてしまうかもしれないようなところで、こうした日常が流れているのだよなあと。

その後、前回の旅でも訪れた斎場御嶽へ。いにしえより人々が神を見出し、いまも素朴なる祈りを捧げている聖域。はじめにこの地が聖域であるという簡単なビデオを見る仕組みになっていて、斎場御嶽の持つ気配というものを察することができ、はしゃぎがちな観光客だとしても、気持ちがスッと静まるし、静かに見学できるようなビデオでした。

やはり、簡単なようで、観光と聖地が両立しているということは、簡単ではないと思うのです。

ビデオを見たのち、遊歩道を歩いていきました。ちょうど日差しが差し込んでくれて、とても美しい森です。礼拝所は建物ではなく、洞窟そのものであるということも、特徴的だなあと感じながら。聖水とされている壺の紹介がビデオでもあったのですが、それを見つけると、いまも水が滴り落ちていて、満杯になっているのでした。

南城市ではなく、旧知念村というまちの感覚で訪れて思ったことは、旧知念村の市街地と斎場御嶽がものすごく近いこと。南城市という広さで見ていたら、そうは感じなかったように思います。ただ、たとえば知念小学校と斎場御嶽は1kmないぐらいの距離感なのです。

沖縄本島の一大観光地でもある聖地・斎場御嶽へ訪れる前に、その市街地まで徒歩でゆっくりと向かっていくと、小さな集落が広がっていました。観光客が訪れることは少ないかもしれません。中学校では野球の練習試合が行われていました。観光だと素通りしてしまうかもしれないようなところで、こうした日常が流れているのだよなあと。

その後、前回の旅でも訪れた斎場御嶽へ。いにしえより人々が神を見出し、いまも素朴なる祈りを捧げている聖域。はじめにこの地が聖域であるという簡単なビデオを見る仕組みになっていて、斎場御嶽の持つ気配というものを察することができ、はしゃぎがちな観光客だとしても、気持ちがスッと静まるし、静かに見学できるようなビデオでした。

やはり、簡単なようで、観光と聖地が両立しているということは、簡単ではないと思うのです。

ビデオを見たのち、遊歩道を歩いていきました。ちょうど日差しが差し込んでくれて、とても美しい森です。礼拝所は建物ではなく、洞窟そのものであるということも、特徴的だなあと感じながら。聖水とされている壺の紹介がビデオでもあったのですが、それを見つけると、いまも水が滴り落ちていて、満杯になっているのでした。

旧佐敷町(南城市)(5/6)

国道沿いに進んでいき、旧佐敷町に入りました。道を折れて坂を短く登ると佐敷城跡とがあって、ちょっと登ってみます。パトカーも来たので何事かとも思ったけれど、ただのパトロールみたいで何もなく。城跡の中心部には小さな神社のようなお宮が鎮座していました。

そして、海を眺めながら住宅地を歩いて行ったときに、バス停で小学生低学年ぐらいの男の子たち3人組と出会って会話をしました。いまからバスに乗ってスイミングスクールに行くのだと。警戒心というか、距離感みたいなものは、いまのご時世じぶんが一歩間違えたら不審者だけれど、子どもたちがとっても素直に話をしてくれたのですごくうれしかったです。別れ際に、三ツ矢サイダーのアメまでもらってしまったのでした。

国道沿いに進んでいき、旧佐敷町に入りました。道を折れて坂を短く登ると佐敷城跡とがあって、ちょっと登ってみます。パトカーも来たので何事かとも思ったけれど、ただのパトロールみたいで何もなく。城跡の中心部には小さな神社のようなお宮が鎮座していました。

そして、海を眺めながら住宅地を歩いて行ったときに、バス停で小学生低学年ぐらいの男の子たち3人組と出会って会話をしました。いまからバスに乗ってスイミングスクールに行くのだと。警戒心というか、距離感みたいなものは、いまのご時世じぶんが一歩間違えたら不審者だけれど、子どもたちがとっても素直に話をしてくれたのですごくうれしかったです。別れ際に、三ツ矢サイダーのアメまでもらってしまったのでした。

旧大里村(南城市)(6/6)

最後に向かったのは、旧大里村。大里城趾公園へと向かってみると、パークゴルフ場と城趾が隣同士になっていました。パークゴルフは家族連れで楽しんでいる人たちが多くて、おじいちゃんと孫が一緒だったりもして、あまり本土では見ないというか、いい雰囲気だなあと。

また、城趾の展望台からは緩やかな山並みの下に広がる海と町並みがはっきりと。その雰囲気も、家の壁が白いものが多いなあとか、囲まれた緑の多さとか、やはりどことなく沖縄らしさを感じられます。

その後、イオンタウン南城大里があるような、内陸の市街地を散策です。中学校の裏まで歩いて行ったときに、急に景色が開けて、そのときも丘陵性の地形が独特だなあとあらためて。県営の団地もあったり、昔からのまちの雰囲気も感じられました。

最後に向かったのは、旧大里村。大里城趾公園へと向かってみると、パークゴルフ場と城趾が隣同士になっていました。パークゴルフは家族連れで楽しんでいる人たちが多くて、おじいちゃんと孫が一緒だったりもして、あまり本土では見ないというか、いい雰囲気だなあと。

また、城趾の展望台からは緩やかな山並みの下に広がる海と町並みがはっきりと。その雰囲気も、家の壁が白いものが多いなあとか、囲まれた緑の多さとか、やはりどことなく沖縄らしさを感じられます。

その後、イオンタウン南城大里があるような、内陸の市街地を散策です。中学校の裏まで歩いて行ったときに、急に景色が開けて、そのときも丘陵性の地形が独特だなあとあらためて。県営の団地もあったり、昔からのまちの雰囲気も感じられました。

というわけで、今日の散策はここまで。散策のあとに沖縄県平和祈念資料館にも立ち寄りました。まだ館内に訪れたことがなかったからです。今日、具志頭村の資料館でも沖縄戦の展示がありましたが、あらためてそうした歴史にまつわる展示を見ました。

これまで沖縄戦というものに、今日ほど具体的に触れたことはありませんでした。一般の住民の方々が、いかに悲しく残忍な戦いに巻き込まれてしまったかということ。それを自分が深く知らないままに、過ごしてきていたこと。沖縄の方たちの多くは、この出来事を深く胸に刻んでいるということ。展示の結びのことばを引用します。

これまで沖縄戦というものに、今日ほど具体的に触れたことはありませんでした。一般の住民の方々が、いかに悲しく残忍な戦いに巻き込まれてしまったかということ。それを自分が深く知らないままに、過ごしてきていたこと。沖縄の方たちの多くは、この出来事を深く胸に刻んでいるということ。展示の結びのことばを引用します。

沖縄戦の実相にふれるたびに

戦争というものはこれほど残忍で

これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです

この なまなましい体験の前ではいかなる人でも戦争を肯定し美化することは

できないはずです

戦争をおこすのは たしかに 人間です

しかし それ以上に戦争を許さない努力のできるのも私たち

人間 ではないでしょうか

戦後このかた 私たちは

あらゆる戦争を憎み平和な島を建設せねば

と思いつづけてきました

これが あまりにも大きすぎた代償を払って得たゆずることのできない

私たちの信条なのです

本日のひとこと

地元の車を見ていると、あちこちで前向き駐車が多くて、習慣の違いかなあと思ったのでした。

地元の車を見ていると、あちこちで前向き駐車が多くて、習慣の違いかなあと思ったのでした。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY