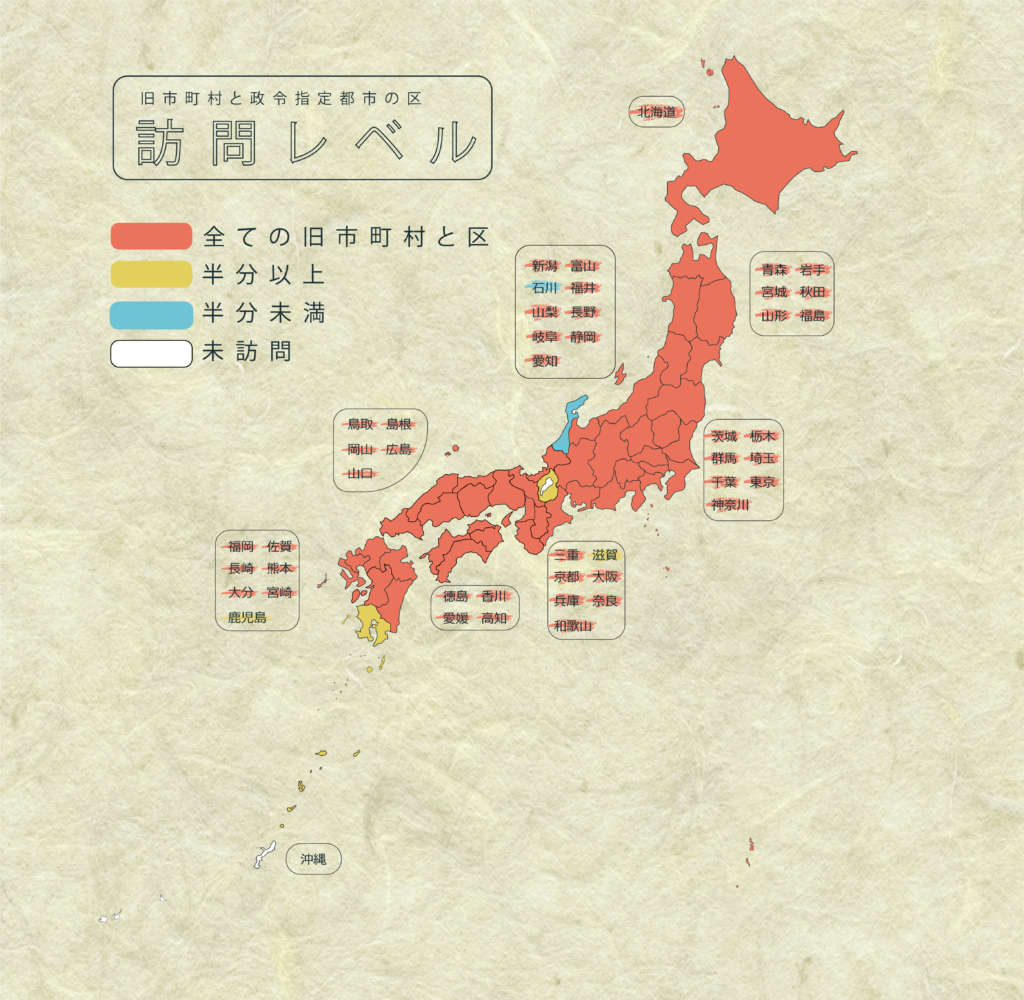

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【171/171】

訪れた旧市町村の数【2048/2,101】総計【2219/2,272】スーパーカブの総走行距離

47851km

今日の旅先のこと

この日は甲賀市と東近江市を中心に巡っていきます。それぞれ合併したまちの数が多く、前回の旅では訪れることができなかった土地にもたくさん出会うことができました。それでは振り返っていきましょう。

旧信楽町(甲賀市)(1/7)

甲賀といえば信楽焼、ということはとてもよく知られていますが、前回の甲賀市の旅では違う場所を訪れていて、旧信楽町へ訪れるのは初めてでした。やはり、前回の旅ではカバーできていなかったので、この旅のありがたさをしみじみと感じます。

甲賀市の水口からおよそ20kmほど、国道を走って旧信楽町へ向かいます。緩やかに上っていく山道で、ビュンビュンと車が走るし、対向車線の車も多いし、一車線なので、カブならば最も苦手とする道でした。今回はレンタカーなので、助けてもらっているなあと。

さて、信楽のまちに入ると、あちこちにたぬきの焼き物がいっぱいです。流石だなあと。まさに陶芸の里という感じ。市街地のミュージアムは休館だったので、まちをぐるっと散歩してみることに。

散策中に見かける焼き物はたぬきが多かったけれど、人間っぽいたぬきから、たぬきっぽいたぬきまで、いろんな種類もありました。登り窯も見つけて、すごくかっこよかった。

展示や体験、お店巡りをいろいろ巡りたいと考えると、1日かけて過ごしたいなあとも思ったのでした。

旧信楽町(甲賀市)(1/7)

甲賀といえば信楽焼、ということはとてもよく知られていますが、前回の甲賀市の旅では違う場所を訪れていて、旧信楽町へ訪れるのは初めてでした。やはり、前回の旅ではカバーできていなかったので、この旅のありがたさをしみじみと感じます。

甲賀市の水口からおよそ20kmほど、国道を走って旧信楽町へ向かいます。緩やかに上っていく山道で、ビュンビュンと車が走るし、対向車線の車も多いし、一車線なので、カブならば最も苦手とする道でした。今回はレンタカーなので、助けてもらっているなあと。

さて、信楽のまちに入ると、あちこちにたぬきの焼き物がいっぱいです。流石だなあと。まさに陶芸の里という感じ。市街地のミュージアムは休館だったので、まちをぐるっと散歩してみることに。

散策中に見かける焼き物はたぬきが多かったけれど、人間っぽいたぬきから、たぬきっぽいたぬきまで、いろんな種類もありました。登り窯も見つけて、すごくかっこよかった。

展示や体験、お店巡りをいろいろ巡りたいと考えると、1日かけて過ごしたいなあとも思ったのでした。

旧甲南町(甲賀市)(2/7)

次に向かったのは、旧甲南町です。川沿いに広がる桜並木が印象的で、近くでゲートボールをしている方たちもいっぱいでした。ちなみに市街地を流れる川は「杣川」といって、“杣”という漢字も初めて見た気がするなあと。

市街地には伊賀街道と書かれたものもあって、地理的に見ると確かに山を越えると伊賀なのだなあと思いましたし、駅の周辺には「忍びの里甲南」とも。

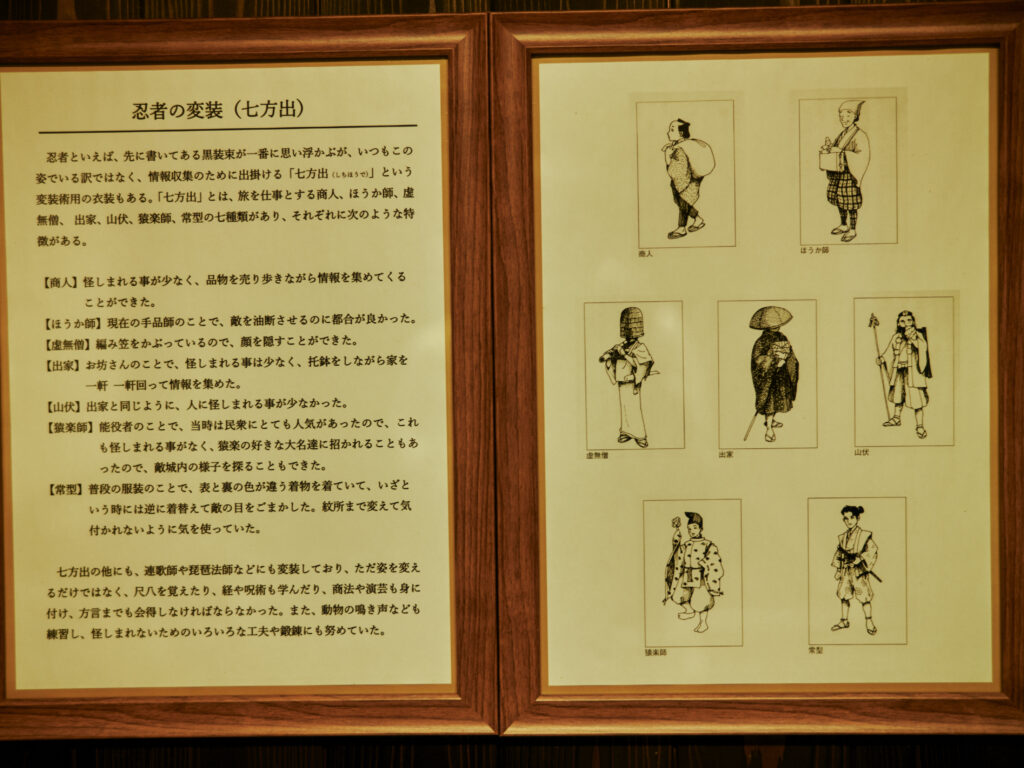

その、忍びの里の代表的なスポットが、「甲賀流 忍者屋敷」です。茅葺き屋根のかっこいい建物の中を見学しました。この屋敷は実在した忍者の住処で‥‥という説明から始まったのですが、本物の忍者がいて、ここが本物の忍者屋敷だった、ということがサラッと前提になっているのがすごいなと。

そして、建物の中には見張り窓や落とし穴、どんでん返しや隠し通路、といくつものカラクリが巧妙に仕掛けられていて、毎回「は〜!」と感心させられるばかりで。

また、忍者は薬草の知識にも秀でていたり、主人を守るための忠義を尽くしたり、彼らの知恵と生き様はすごくカッコいいなあということを、しみじみ思ったのでした。

次に向かったのは、旧甲南町です。川沿いに広がる桜並木が印象的で、近くでゲートボールをしている方たちもいっぱいでした。ちなみに市街地を流れる川は「杣川」といって、“杣”という漢字も初めて見た気がするなあと。

市街地には伊賀街道と書かれたものもあって、地理的に見ると確かに山を越えると伊賀なのだなあと思いましたし、駅の周辺には「忍びの里甲南」とも。

その、忍びの里の代表的なスポットが、「甲賀流 忍者屋敷」です。茅葺き屋根のかっこいい建物の中を見学しました。この屋敷は実在した忍者の住処で‥‥という説明から始まったのですが、本物の忍者がいて、ここが本物の忍者屋敷だった、ということがサラッと前提になっているのがすごいなと。

そして、建物の中には見張り窓や落とし穴、どんでん返しや隠し通路、といくつものカラクリが巧妙に仕掛けられていて、毎回「は〜!」と感心させられるばかりで。

また、忍者は薬草の知識にも秀でていたり、主人を守るための忠義を尽くしたり、彼らの知恵と生き様はすごくカッコいいなあということを、しみじみ思ったのでした。

旧甲賀町(甲賀市)(3/7)

次に向かったのは、旧甲賀町。同じく甲賀、という地名が続いていますが、比較的落ち着いた暮らしが広がっていました。市街地はものすごく昔の雰囲気というわけでもなく、ただ、甲賀駅にはやっぱり忍者感も溢れています。

また、油日神社という神社にも向かいました。こちらはとても古く味のある雰囲気で、鳥のさえずりが心地よくて。趣ある社殿はもちろん好きでしたが、社殿の周囲を取り囲む水路がとても綺麗で、いいなあと。なかなか、神社と水路の組み合わせはない気がするけれど、調和した雰囲気でした。

次に向かったのは、旧甲賀町。同じく甲賀、という地名が続いていますが、比較的落ち着いた暮らしが広がっていました。市街地はものすごく昔の雰囲気というわけでもなく、ただ、甲賀駅にはやっぱり忍者感も溢れています。

また、油日神社という神社にも向かいました。こちらはとても古く味のある雰囲気で、鳥のさえずりが心地よくて。趣ある社殿はもちろん好きでしたが、社殿の周囲を取り囲む水路がとても綺麗で、いいなあと。なかなか、神社と水路の組み合わせはない気がするけれど、調和した雰囲気でした。

旧土山町(甲賀市)(4/7)

次に向かったのは、旧土山町。市街地は国道1号線近くに広がっており、すなわちかつての東海道です。その昔の町並みも残っていて、東海道伝馬館にも訪れました。土山宿は東海道49番目の宿場町。川と川に挟まれていて、賑わっていた頃には旅籠が44軒、1500名ぐらいが暮らしていたと。

伝馬館は昔の建物を活用したもので雰囲気がありましたし、「あいの土山」というフレーズが随所にあったので、係の方に尋ねてみると、「諸説あるけれど、まもなく、という意味で捉えられることが多いかなあ」と。唄の歌詞は「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」で、なんだなかいいリズムですよね。

落ち着いた宿場町の雰囲気と、いまも続く暮らしの雰囲気が程よく混ざり合っていて、これからも長くあたたかく、そっと生活が続いていく土地のような気がします。

次に向かったのは、旧土山町。市街地は国道1号線近くに広がっており、すなわちかつての東海道です。その昔の町並みも残っていて、東海道伝馬館にも訪れました。土山宿は東海道49番目の宿場町。川と川に挟まれていて、賑わっていた頃には旅籠が44軒、1500名ぐらいが暮らしていたと。

伝馬館は昔の建物を活用したもので雰囲気がありましたし、「あいの土山」というフレーズが随所にあったので、係の方に尋ねてみると、「諸説あるけれど、まもなく、という意味で捉えられることが多いかなあ」と。唄の歌詞は「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」で、なんだなかいいリズムですよね。

落ち着いた宿場町の雰囲気と、いまも続く暮らしの雰囲気が程よく混ざり合っていて、これからも長くあたたかく、そっと生活が続いていく土地のような気がします。

旧永源寺町(東近江市)(5/7)

甲賀市から日野町を通過し、東近江市へと移っていきます。約30kmの移動でやってきたのは、旧永源寺町。広い水田の風景を通り抜けて、最初に「永源寺」へと向かいます。かつての町名だったお寺さんですから、是非訪れてみたいなと。

臨済宗永源寺派の大本山ということで、入口から緩やかに石段を登り、自然に囲まれた参道を進むと、とても立派な社殿が現れました。特に本堂は立派な茅葺で、ぼくのレンズではまるで収まらないほど。

また、駐車場近くのお土産処を切り盛りされていたお母さんたちの雰囲気がすごく素敵で、心から惹かれました。凛としてて、さっぱり明るくて、表裏がなくて。思わずよもぎ団子とお餅を買わせてもらいました。

その後、市街地にも訪れたのですが、やや不思議な地形で、台地の上側と下側で雰囲気がはっきりと分かれているように感じました。そばを流れる愛知川の河岸段丘なのかなあと思ったり。

甲賀市から日野町を通過し、東近江市へと移っていきます。約30kmの移動でやってきたのは、旧永源寺町。広い水田の風景を通り抜けて、最初に「永源寺」へと向かいます。かつての町名だったお寺さんですから、是非訪れてみたいなと。

臨済宗永源寺派の大本山ということで、入口から緩やかに石段を登り、自然に囲まれた参道を進むと、とても立派な社殿が現れました。特に本堂は立派な茅葺で、ぼくのレンズではまるで収まらないほど。

また、駐車場近くのお土産処を切り盛りされていたお母さんたちの雰囲気がすごく素敵で、心から惹かれました。凛としてて、さっぱり明るくて、表裏がなくて。思わずよもぎ団子とお餅を買わせてもらいました。

その後、市街地にも訪れたのですが、やや不思議な地形で、台地の上側と下側で雰囲気がはっきりと分かれているように感じました。そばを流れる愛知川の河岸段丘なのかなあと思ったり。

旧蒲生町(東近江市)(6/7)

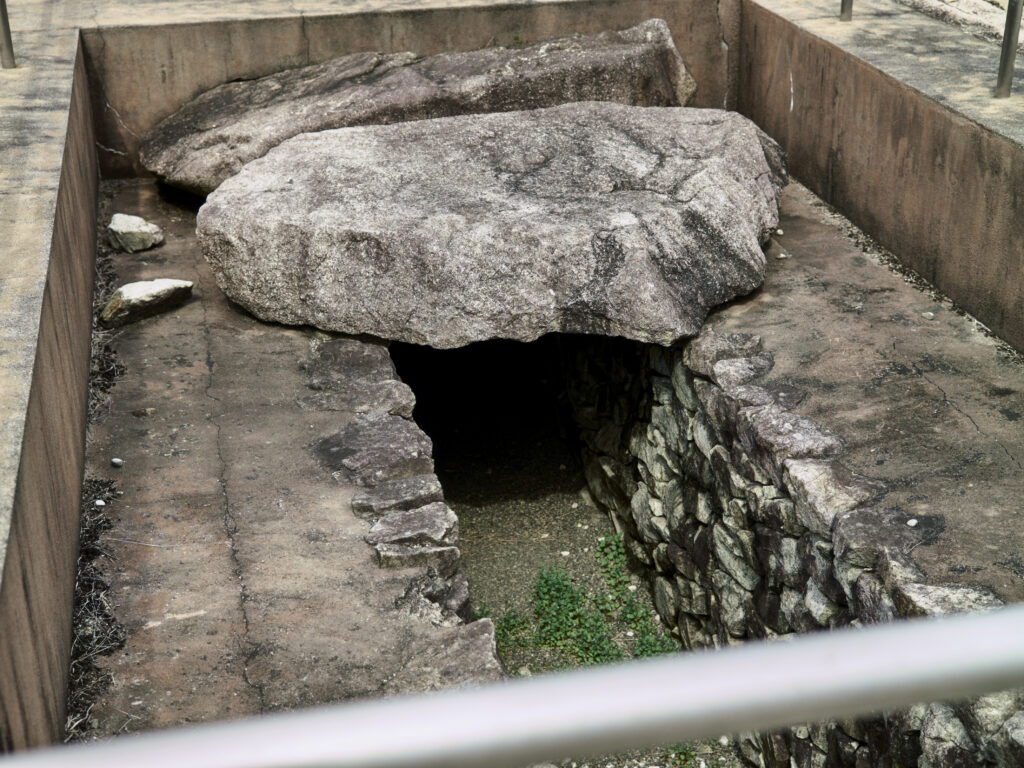

次に向かったのは、旧蒲生町です。集落はかなり昔ながらの雰囲気が感じられて、瓦屋根の一軒家が多いなあと。地形は平坦な箇所が多かったのですが、「悠久の丘蒲生あかね古墳公園」に訪れると、大きな古墳がふたつ、見晴らしよく佇んでいました。すぐ近くには名神の高速道路が通っていて、ずっと「ゴォォォ」という車の音も聞こえてきます。

ほかにも市街地を散策する中でも、子どもたちがとても元気いっぱいに遊んでいて、穏やかな日常がすてきだなあと。変わらない時間の中には、いろんな良さが詰まっているように感じられてなりません。

次に向かったのは、旧蒲生町です。集落はかなり昔ながらの雰囲気が感じられて、瓦屋根の一軒家が多いなあと。地形は平坦な箇所が多かったのですが、「悠久の丘蒲生あかね古墳公園」に訪れると、大きな古墳がふたつ、見晴らしよく佇んでいました。すぐ近くには名神の高速道路が通っていて、ずっと「ゴォォォ」という車の音も聞こえてきます。

ほかにも市街地を散策する中でも、子どもたちがとても元気いっぱいに遊んでいて、穏やかな日常がすてきだなあと。変わらない時間の中には、いろんな良さが詰まっているように感じられてなりません。

旧愛東町(東近江市)(7/7)

最後にやってきたのは、旧愛東町です。まずは、「滋賀県平和祈念館」へ訪れてみることに。館内では写真は撮っていないのですが、滋賀県と戦争にまつわる歴史を中心に、いろいろと幅広く紹介されていました。たとえば、信楽焼の陶製手榴弾とか、陶製地雷の開発も当時はあったと。

その後、市街地を散策する中では、中学校で入学式があったみたいで、胸に花飾りをつけた生徒たちが下校しています。ぼくは入学式の記憶は高校までしか残っていないなあ。でも、中学校も緊張しただろうなあ、とそういうことをしみじみ思いつつ。

ちなみに数キロ離れた先には山並みが広がっていて、冬はここに雲がぶつかることで、雪が降るのだろうなあと。今回、冬の寒波の時期を避けたエリアだったので、実地に立ってそういうことも考えたりしました。

最後にやってきたのは、旧愛東町です。まずは、「滋賀県平和祈念館」へ訪れてみることに。館内では写真は撮っていないのですが、滋賀県と戦争にまつわる歴史を中心に、いろいろと幅広く紹介されていました。たとえば、信楽焼の陶製手榴弾とか、陶製地雷の開発も当時はあったと。

その後、市街地を散策する中では、中学校で入学式があったみたいで、胸に花飾りをつけた生徒たちが下校しています。ぼくは入学式の記憶は高校までしか残っていないなあ。でも、中学校も緊張しただろうなあ、とそういうことをしみじみ思いつつ。

ちなみに数キロ離れた先には山並みが広がっていて、冬はここに雲がぶつかることで、雪が降るのだろうなあと。今回、冬の寒波の時期を避けたエリアだったので、実地に立ってそういうことも考えたりしました。

というわけで、今日の散策はここまで。ちょうどギリギリ、雨が降らないような雲の動きで、少し北側の米原や高島では、本降りの雨が降っていたのでした。ありがたいことです。滋賀県は残すところあと1日。ひとつひとつ気を引き締めて、旅を続けられたらと思います。

本日のひとこと

滋賀銀行の移動式のATM(車)を見つけて、そんなのもあるんだなぁと。

滋賀銀行の移動式のATM(車)を見つけて、そんなのもあるんだなぁと。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY