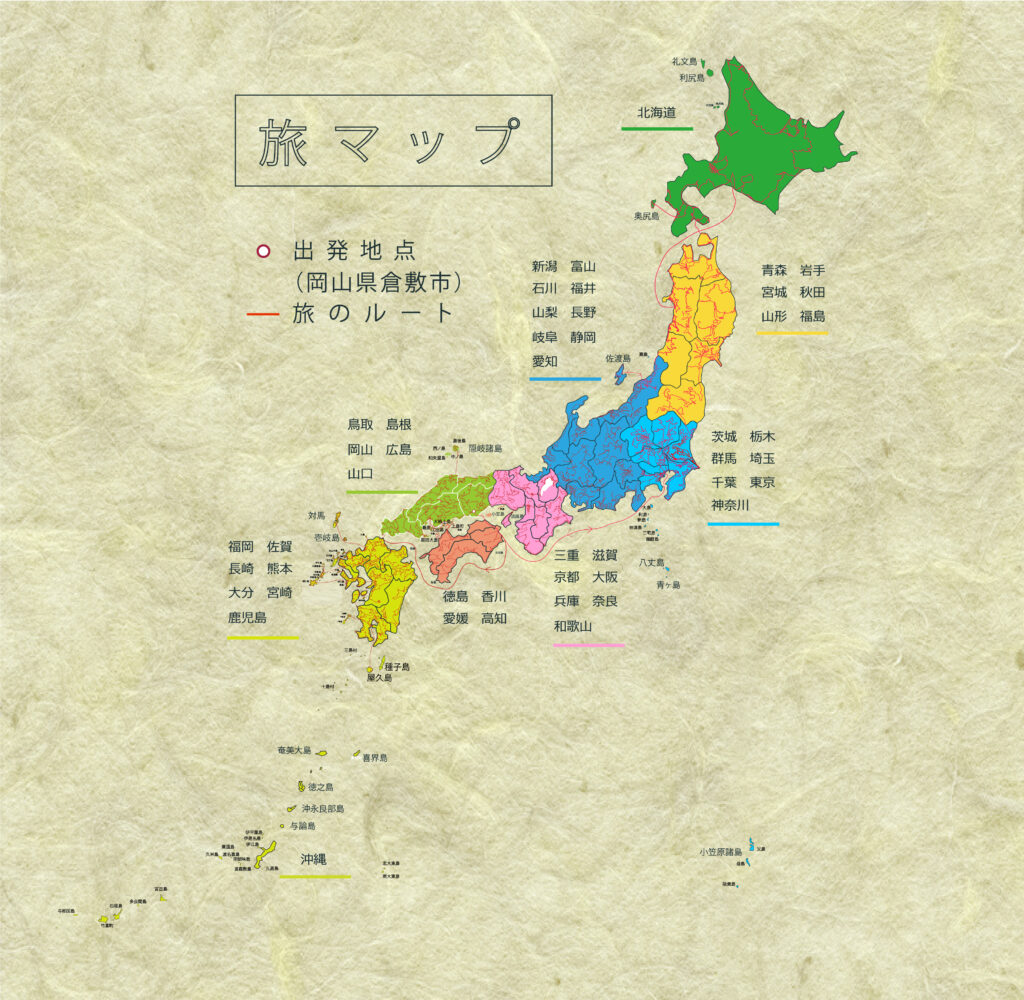

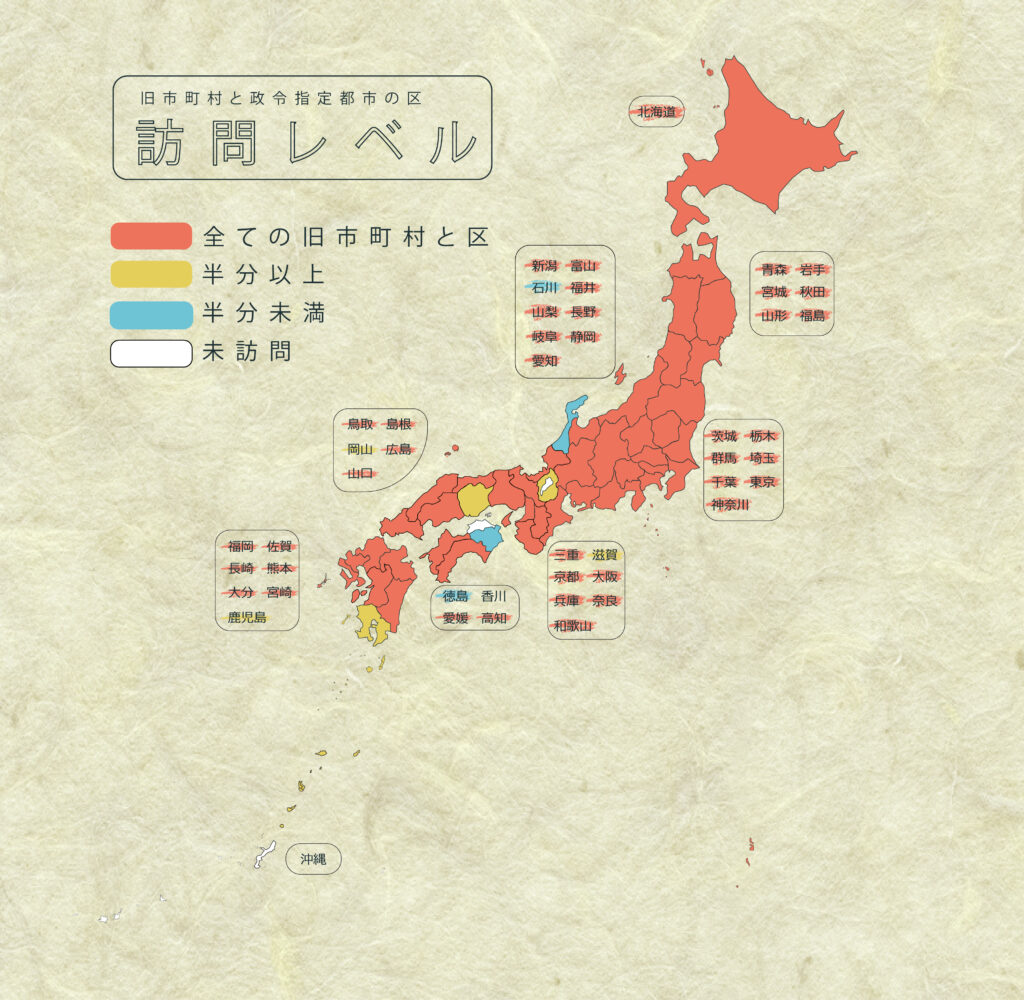

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】

訪れた旧市町村の数【1968/2,101】総計【2138/2,272】スーパーカブの総走行距離

46961km

今日の旅先のこと

那賀町の旧市町村を巡っていく。道中は、旧相生町で湯浅茶園の湯浅悦司さんにお話を伺ったり、太布織の織り手として活躍される三嶋紗織さんとお会いしたり。このご縁をつないでくださったのは、宍喰でお世話になった永原レキさんだ。ほんとうにありがたいばかり。それでは振り返っていこう。

旧鷲敷町(那賀町)(1/5)

黄砂かな。空は完全に晴れているものの若干霞んでいて、淡い青空だ。朝は第二十一番札所の太龍寺さんへ向かうロープーウェイに、お遍路さんたちが早速集まっていた。前回の旅ではこのロープーウェイに乗って、お寺まで行ってみたのだよなあ。

今回は、鷲敷市街地を散策してみよう。周辺は山に囲まれているけれど、これでも那賀川の渓口に広がるまちであることを思うと、那賀町がいかに自然に囲まれているのかと感じられる。ひっそりとした日常の朝で、通学する学生がいたり、玄関で水やりをされている方と挨拶を交わしたり。

旧鷲敷町(那賀町)(1/5)

黄砂かな。空は完全に晴れているものの若干霞んでいて、淡い青空だ。朝は第二十一番札所の太龍寺さんへ向かうロープーウェイに、お遍路さんたちが早速集まっていた。前回の旅ではこのロープーウェイに乗って、お寺まで行ってみたのだよなあ。

今回は、鷲敷市街地を散策してみよう。周辺は山に囲まれているけれど、これでも那賀川の渓口に広がるまちであることを思うと、那賀町がいかに自然に囲まれているのかと感じられる。ひっそりとした日常の朝で、通学する学生がいたり、玄関で水やりをされている方と挨拶を交わしたり。

旧相生町(那賀町)(2/5)

次に向かったのは、旧相生町。徐々に渓口の様子から山が近づいてきて、豊かな里山の雰囲気だ。最初に相生庁舎まで行ってみて、若い役場のお兄さんがすごく爽やかに挨拶してくれた。

そして、その後少し市街地から離れた道を進み、「湯浅茶園」さんへ。お会いしたのは相生晩茶の製造販売を営む、湯浅悦司さんだ。永原レキさんの紹介で連絡を取らせてもらい、お会いできることに。もちろん湯浅さんからすれば、どんなヤツがやってくるのか分からないし、ぼくも湯浅さんがどのような方なのかは分からない。それでも何より、会ってくださるということがありがたい。

ドキドキしながら到着すると、気さくに湯浅さんが声をかけてくれた。若々しくとても明るい雰囲気を纏っていて、椅子に座ってあっという間に1時間ぐらい、いろんなお話をさせてもらった。その間に淹れてくださった相生晩茶が、ものすごく美味しい! すっきりとして、感じたことのない味で、不思議と体と心が落ち着く。そして、お話を伺いながら、相生には相生の歴史があるということを感じたし、湯浅さんが相生晩茶を守っていくという、静かで強い意志も感じられた。

繁忙期になると早朝からの作業が長く続き、大変じゃないですかと尋ねたら、「そういう時期こそ、みんなでたのしくやりたいんだ」と、チャーミングな面も持ち合わせていて、すてきだなあと。

「何事も体験からだよ。五感で触れないとね。挑戦を恐れずにがんばって」

最後にはそう背中を押してもらった。とってもありがたいご縁だ。

次に向かったのは、旧相生町。徐々に渓口の様子から山が近づいてきて、豊かな里山の雰囲気だ。最初に相生庁舎まで行ってみて、若い役場のお兄さんがすごく爽やかに挨拶してくれた。

そして、その後少し市街地から離れた道を進み、「湯浅茶園」さんへ。お会いしたのは相生晩茶の製造販売を営む、湯浅悦司さんだ。永原レキさんの紹介で連絡を取らせてもらい、お会いできることに。もちろん湯浅さんからすれば、どんなヤツがやってくるのか分からないし、ぼくも湯浅さんがどのような方なのかは分からない。それでも何より、会ってくださるということがありがたい。

ドキドキしながら到着すると、気さくに湯浅さんが声をかけてくれた。若々しくとても明るい雰囲気を纏っていて、椅子に座ってあっという間に1時間ぐらい、いろんなお話をさせてもらった。その間に淹れてくださった相生晩茶が、ものすごく美味しい! すっきりとして、感じたことのない味で、不思議と体と心が落ち着く。そして、お話を伺いながら、相生には相生の歴史があるということを感じたし、湯浅さんが相生晩茶を守っていくという、静かで強い意志も感じられた。

繁忙期になると早朝からの作業が長く続き、大変じゃないですかと尋ねたら、「そういう時期こそ、みんなでたのしくやりたいんだ」と、チャーミングな面も持ち合わせていて、すてきだなあと。

「何事も体験からだよ。五感で触れないとね。挑戦を恐れずにがんばって」

最後にはそう背中を押してもらった。とってもありがたいご縁だ。

旧上那賀町(那賀町)(3/5)

湯浅さんとのご縁ののち、さらに那賀川を上流へと進んでいく。次に向かったのは、旧上那賀町。里山の雰囲気を感じていた相生から、徐々に谷っぽさも出てきたような気がする。川がまちや道路からは深くて見えないぐらい。

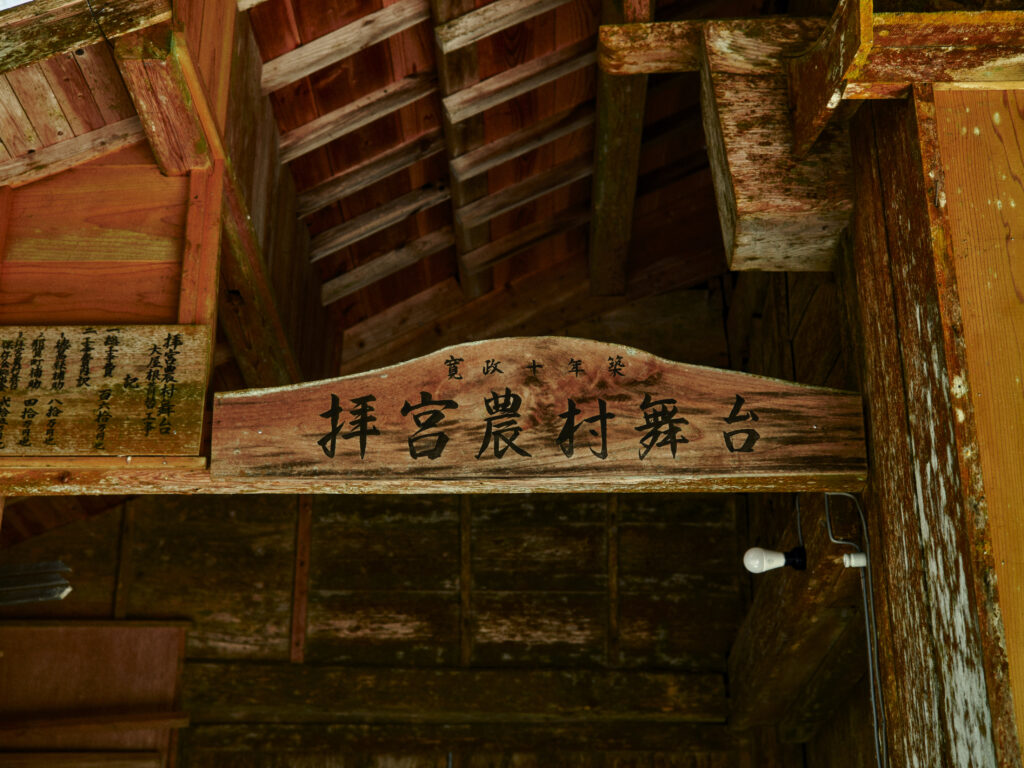

そして、市街地を散策したのち、「拝宮農村舞台」を目指した。こちらもレキさんに教えていただいた場所だ。那賀町は人形浄瑠璃の歴史が深く、その古い農村舞台が各地に残っているのだと。

地図に沿って進むと、急坂すぎる細い山道に入り、不安しかない。しかし、ナビは合っているのだからと信じて進んでいくと、景色がひらけて、石積みでつくられた畑が現れ、まるで秘境のようだった。電気工事も行われていて、ここにも暮らしがあるのだということに驚かされる。

その棚田を抜けた先に、拝宮農村舞台はあった。周辺の渓流の水がどこまでも透き通り、巨大な岩々は苔を纏い、巨木が生い茂り、ほんとうに神聖な雰囲気で満ちている。そして、ここに江戸時代後期に建築されたとされる舞台があるのだ。周辺一帯の雰囲気にとにかく圧倒された。軽々しく来てしまうような場所でもないと感じた。そばに神社があり、御礼のお参りをさせてもらうことしかできなかった。

湯浅さんとのご縁ののち、さらに那賀川を上流へと進んでいく。次に向かったのは、旧上那賀町。里山の雰囲気を感じていた相生から、徐々に谷っぽさも出てきたような気がする。川がまちや道路からは深くて見えないぐらい。

そして、市街地を散策したのち、「拝宮農村舞台」を目指した。こちらもレキさんに教えていただいた場所だ。那賀町は人形浄瑠璃の歴史が深く、その古い農村舞台が各地に残っているのだと。

地図に沿って進むと、急坂すぎる細い山道に入り、不安しかない。しかし、ナビは合っているのだからと信じて進んでいくと、景色がひらけて、石積みでつくられた畑が現れ、まるで秘境のようだった。電気工事も行われていて、ここにも暮らしがあるのだということに驚かされる。

その棚田を抜けた先に、拝宮農村舞台はあった。周辺の渓流の水がどこまでも透き通り、巨大な岩々は苔を纏い、巨木が生い茂り、ほんとうに神聖な雰囲気で満ちている。そして、ここに江戸時代後期に建築されたとされる舞台があるのだ。周辺一帯の雰囲気にとにかく圧倒された。軽々しく来てしまうような場所でもないと感じた。そばに神社があり、御礼のお参りをさせてもらうことしかできなかった。

旧木沢村(那賀町)(4/5)

次に向かったのは、旧木沢村だ。旧木沢村の峠を越えると、美馬市の旧小屋平村へと抜けていくので、最初はこの峠道を使うことを考えていた。しかし、途中どこかの道路標識で、冬季通行止めの文字が目に入り、嫌な予感がして調べてみたら、やはり自分が進もうとしていた峠道だった。国道だし、まあ行けるだろうと踏んでいたのが甘かった。ただ、通行止めが事前に分かったのだから不幸中の幸いとして、最後に訪れる予定だった旧木沢村へ、ひとつ早いタイミングで訪れたのだった。

市街地へ向かっていく途中も、かなり通行量が少なく感じられる。やはり旧木沢村の先が行き止まり、というのがよく分かる。そして市街地へ入ると、自然豊かな山村が広がっていた。ひっそりとしていながらも、景色がとにかく美しい。山並みの奥の空はやや黄砂で霞んでいて、それが春らしくもあった。

次に向かったのは、旧木沢村だ。旧木沢村の峠を越えると、美馬市の旧小屋平村へと抜けていくので、最初はこの峠道を使うことを考えていた。しかし、途中どこかの道路標識で、冬季通行止めの文字が目に入り、嫌な予感がして調べてみたら、やはり自分が進もうとしていた峠道だった。国道だし、まあ行けるだろうと踏んでいたのが甘かった。ただ、通行止めが事前に分かったのだから不幸中の幸いとして、最後に訪れる予定だった旧木沢村へ、ひとつ早いタイミングで訪れたのだった。

市街地へ向かっていく途中も、かなり通行量が少なく感じられる。やはり旧木沢村の先が行き止まり、というのがよく分かる。そして市街地へ入ると、自然豊かな山村が広がっていた。ひっそりとしていながらも、景色がとにかく美しい。山並みの奥の空はやや黄砂で霞んでいて、それが春らしくもあった。

旧木頭村(那賀町)(5/5)

最後に向かったのは、旧木頭村だ。那賀町の入口だった旧鷲敷町からは、すでに50km近く離れていて、そこにかつて村があったのだ、という驚きととも進んでいく。市街地へ向かう途中の那賀川は、これ以上は透明にできないんじゃないかと思えるほどの深くて美しい緑色をしていた。

やがて山道を抜けると、ぎゅっと川沿いに集落が現れた。地元の方からすれば、当然のように暮らしがあるのかもしれないけれど、たとえば徳島県へ観光に来た人が、木頭までやってくるには、それなりのご縁が必要なような気がした。しかし、とにかくここにも人々の営みがあるのだ。

そして、旧木頭村を代表する伝統産業に、「太布織り」がある。コウゾの原木を原料にした古代から続く布で、いまでは全国でも木頭にしか残っていない織物なのだと。その太布織りの工房である「太布庵」が週に一度、火曜日だけ開いていて、今日はちょうど火曜日なのだ。この機を逃すわけには! とお伺いさせてもらった。

館内に入ると、4人の女性が作業をされていて、先に説明をいくつかしていただいた。途中の工程までは和紙づくりに似ていると言われて、先週、いの町の和紙記念館で見た映像が思い浮かんだ。うん、確かに似ているぞ。というか同じだ! と。

和紙では水に溶けた繊維が紙になっていくけれど、太布織りでは織物になっていく。途中で系統が変化していくというのも、不思議だなあ。また、集まっている女性の方々は「績む」という工程をしていた。績むとは、那賀川の流れで洗いさらされた繊維を裂いてつなげていく、つまり、糸にしていく工程だ。この工程が、全体の8割ほどを占めるのだと。とはいえ、ほかの細かな作業もほんとうに多いのだ。ぼくには想像もできないような時間がかかるのかもしれない。それでもみなさんは黙々と、しなやかに作業を進めていく。

特にこの道40年のお母さんの手さばきがほんとうに美しくて、糸を触らせてもらうと硬いけれどしなやかな強さがあった。お母さんの手も不思議な美しさを感じる。日本では、ここにしかない織物である。今も続いているということに、ものすごく感動した。

ちなみに、太布織りの織り手のひとりである三嶋紗織さんに、別の場所でご挨拶をさせてもらった。午前中の湯浅さんと同様、レキさんがご縁をつないでくださっていたのだ。三嶋さんは世界のオルタナティブな教育や、スウェーデンの伝統的な機織りを学ばれていて、その後、木頭に移住された方である。お話をさせてもらう中で、「太布織り自体もですが、そこにあるストーリー、背景が好きなんです」という言葉が、印象的だった。「江戸時代、もしかしたらもっと昔から続いてきたもの。その歴史を日本でいまだに紡いでいるのは、さっき太布庵でいらっしゃった、ほんの数人だけ。それを残したいな。残さなきゃいけないんじゃないかな、って」

三嶋さんのやわらかな瞳に、まっすぐなものが光って見えた。

最後に向かったのは、旧木頭村だ。那賀町の入口だった旧鷲敷町からは、すでに50km近く離れていて、そこにかつて村があったのだ、という驚きととも進んでいく。市街地へ向かう途中の那賀川は、これ以上は透明にできないんじゃないかと思えるほどの深くて美しい緑色をしていた。

やがて山道を抜けると、ぎゅっと川沿いに集落が現れた。地元の方からすれば、当然のように暮らしがあるのかもしれないけれど、たとえば徳島県へ観光に来た人が、木頭までやってくるには、それなりのご縁が必要なような気がした。しかし、とにかくここにも人々の営みがあるのだ。

そして、旧木頭村を代表する伝統産業に、「太布織り」がある。コウゾの原木を原料にした古代から続く布で、いまでは全国でも木頭にしか残っていない織物なのだと。その太布織りの工房である「太布庵」が週に一度、火曜日だけ開いていて、今日はちょうど火曜日なのだ。この機を逃すわけには! とお伺いさせてもらった。

館内に入ると、4人の女性が作業をされていて、先に説明をいくつかしていただいた。途中の工程までは和紙づくりに似ていると言われて、先週、いの町の和紙記念館で見た映像が思い浮かんだ。うん、確かに似ているぞ。というか同じだ! と。

和紙では水に溶けた繊維が紙になっていくけれど、太布織りでは織物になっていく。途中で系統が変化していくというのも、不思議だなあ。また、集まっている女性の方々は「績む」という工程をしていた。績むとは、那賀川の流れで洗いさらされた繊維を裂いてつなげていく、つまり、糸にしていく工程だ。この工程が、全体の8割ほどを占めるのだと。とはいえ、ほかの細かな作業もほんとうに多いのだ。ぼくには想像もできないような時間がかかるのかもしれない。それでもみなさんは黙々と、しなやかに作業を進めていく。

特にこの道40年のお母さんの手さばきがほんとうに美しくて、糸を触らせてもらうと硬いけれどしなやかな強さがあった。お母さんの手も不思議な美しさを感じる。日本では、ここにしかない織物である。今も続いているということに、ものすごく感動した。

ちなみに、太布織りの織り手のひとりである三嶋紗織さんに、別の場所でご挨拶をさせてもらった。午前中の湯浅さんと同様、レキさんがご縁をつないでくださっていたのだ。三嶋さんは世界のオルタナティブな教育や、スウェーデンの伝統的な機織りを学ばれていて、その後、木頭に移住された方である。お話をさせてもらう中で、「太布織り自体もですが、そこにあるストーリー、背景が好きなんです」という言葉が、印象的だった。「江戸時代、もしかしたらもっと昔から続いてきたもの。その歴史を日本でいまだに紡いでいるのは、さっき太布庵でいらっしゃった、ほんの数人だけ。それを残したいな。残さなきゃいけないんじゃないかな、って」

三嶋さんのやわらかな瞳に、まっすぐなものが光って見えた。

というわけで、今日の散策はここまで。宿を取っていたのは美馬市の穴吹で、峠道が冬期通行止めであることが分かったので、腹を括って徳島市街地を経由して移動しました。100kmほどあって、完全に夜道の移動になってしまったものの、無事に着いてほんとうにありがたく、ホッとしたのでした。

やっと徳島市街地に着いた頃。

本日のひとこと

太布庵でお話ししたお母さんが、「今年はたくさん雪も積もったわよ」と仰っていて、そういう厳しい冬が、ここにもあるのだなあとしみじみ感じました。

太布庵でお話ししたお母さんが、「今年はたくさん雪も積もったわよ」と仰っていて、そういう厳しい冬が、ここにもあるのだなあとしみじみ感じました。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY