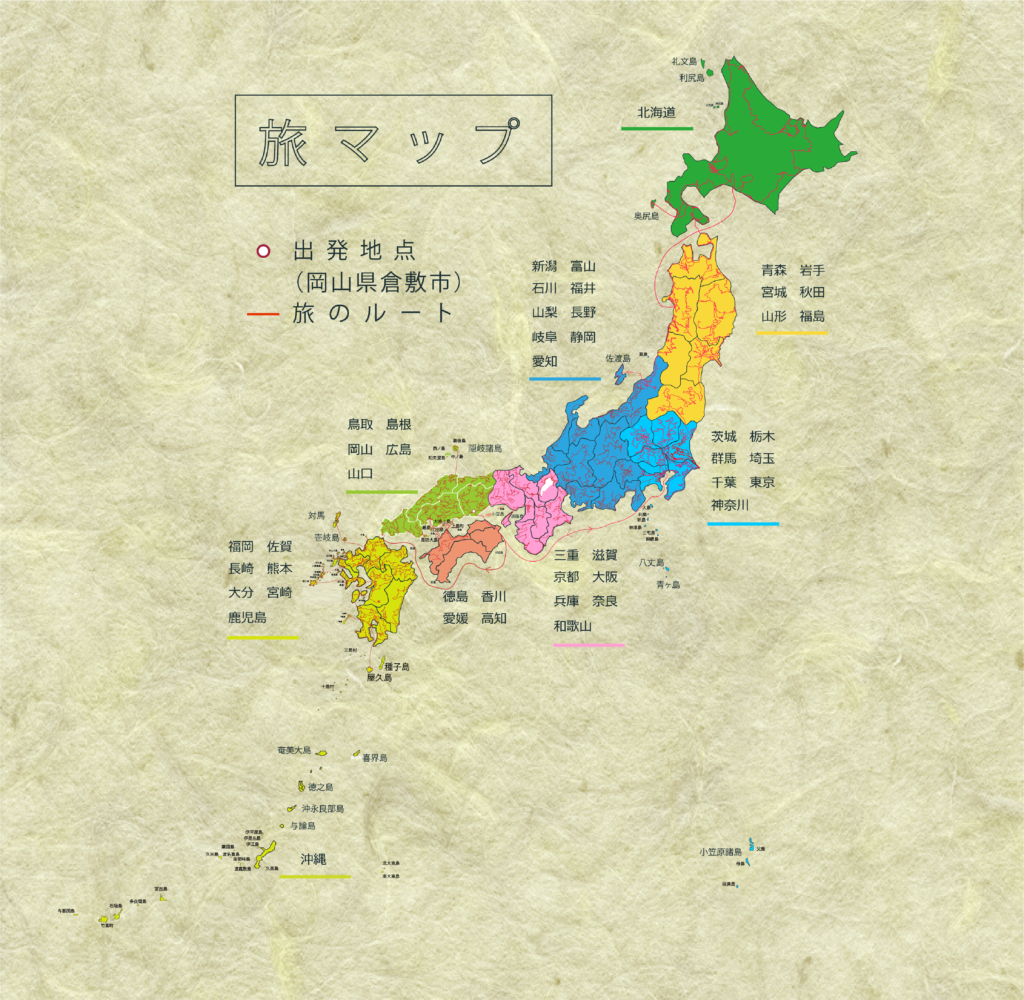

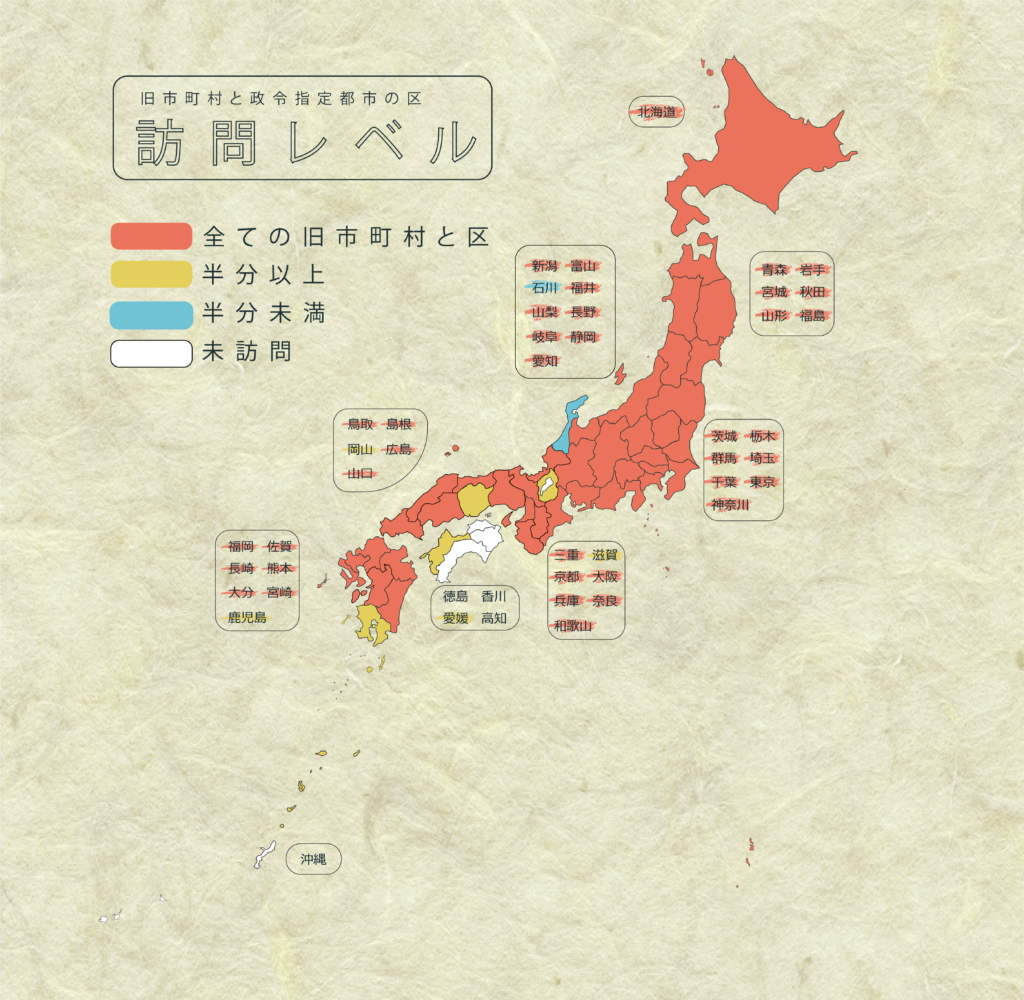

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】

訪れた旧市町村の数【1913/2,101】総計【2083/2,272】スーパーカブの総走行距離

45639km

今日の旅先のこと

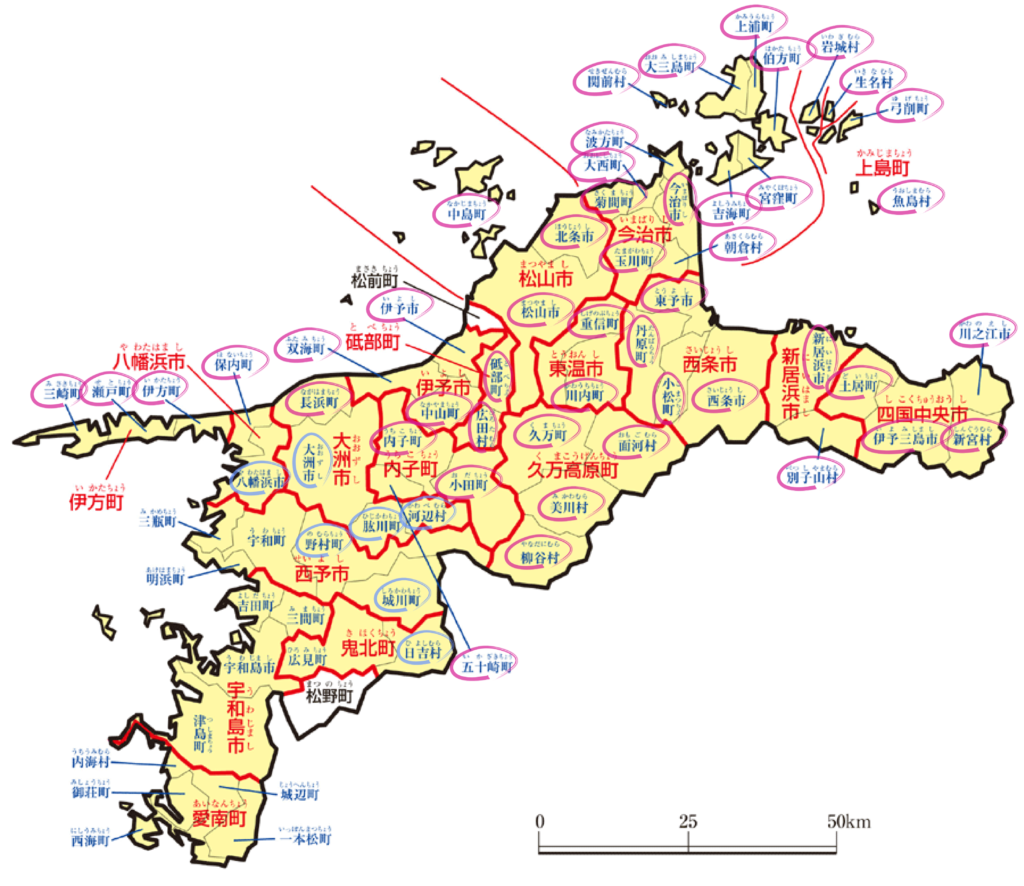

朝は八幡浜市を出発だ。目的地は伊予市街地で、直線距離ならとても近いけれど、ぐるっと大回りをして進んでいく。途中からは肱川の流れにも多く出会って、変わった流れをしているのだなあということも感じられて。それでは振り返っていこう。

八幡浜市(1/7)

昨日も少し市街地を歩いていたので、今朝は違うルートで散策をしてみた。商店街を小学生たちが登校していて、地元の方たちととっても元気に挨拶を交わしていていいなあと。また、商店街を外れても昔ながらの住宅地が続き、家と家の隙間や屋根の上から見える山の急斜面と果樹畑は、見事なのであった。山の中腹を走るトラックは、おもちゃのように小さく見えた。それに、今度は小学生の登校を見守っているおじいちゃん、おばあちゃんたちの挨拶がものすごくハキハキしていて、いいまちだなあと。

八幡浜市(1/7)

昨日も少し市街地を歩いていたので、今朝は違うルートで散策をしてみた。商店街を小学生たちが登校していて、地元の方たちととっても元気に挨拶を交わしていていいなあと。また、商店街を外れても昔ながらの住宅地が続き、家と家の隙間や屋根の上から見える山の急斜面と果樹畑は、見事なのであった。山の中腹を走るトラックは、おもちゃのように小さく見えた。それに、今度は小学生の登校を見守っているおじいちゃん、おばあちゃんたちの挨拶がものすごくハキハキしていて、いいまちだなあと。

大洲市(2/7)

八幡浜市からずーっと国道沿いに東へ進み、夜昼トンネルを抜けて大洲市へ入った。肌寒く感じられて、内陸部の気温だと感じる。

前回の旅で大洲市を訪れたときに撮影した写真の一枚は、刊行させていただいた本の裏表紙として使わせていただいたので、ぼくにとっては思い出深い土地である。当時は雨の降る日で、ポコペン横丁を訪れたのだった。

今回は、もう少し散策範囲を広げてみようと、最初は大洲城へ上がってみた。石垣も見事で、兵庫の竹田城のように、とても見晴らしのいいお城だ。城下町と反対側の北の方角にはフジグランの看板がよく見えて、住宅地が広がっていた。

また、今日は凪いで美しい肱川だけれど、看板を見ると、江戸時代には80回も氾濫したという記録が記されてあった。それに、何より、2018年である。当時ぼくは市町村一周の旅に出ていて、大洲市を訪れた数ヶ月後に、西日本豪雨で大きな被害が出てしまった。脳裏に景色が浮かぶまちで何かが起きてしまうことは、とても悲しい。

それでも、いま広がっている城下町の雰囲気は大好きだった。家の玄関やお店の軒先などに、懐かしさとあたたかさが溢れていて。ささやかな「ようこそ」の心を地元の方々が分け与えてくださっているように感じられて、あたたかいなあと。今度は大洲市で、ゆっくりと宿泊したくなった。

八幡浜市からずーっと国道沿いに東へ進み、夜昼トンネルを抜けて大洲市へ入った。肌寒く感じられて、内陸部の気温だと感じる。

前回の旅で大洲市を訪れたときに撮影した写真の一枚は、刊行させていただいた本の裏表紙として使わせていただいたので、ぼくにとっては思い出深い土地である。当時は雨の降る日で、ポコペン横丁を訪れたのだった。

今回は、もう少し散策範囲を広げてみようと、最初は大洲城へ上がってみた。石垣も見事で、兵庫の竹田城のように、とても見晴らしのいいお城だ。城下町と反対側の北の方角にはフジグランの看板がよく見えて、住宅地が広がっていた。

また、今日は凪いで美しい肱川だけれど、看板を見ると、江戸時代には80回も氾濫したという記録が記されてあった。それに、何より、2018年である。当時ぼくは市町村一周の旅に出ていて、大洲市を訪れた数ヶ月後に、西日本豪雨で大きな被害が出てしまった。脳裏に景色が浮かぶまちで何かが起きてしまうことは、とても悲しい。

それでも、いま広がっている城下町の雰囲気は大好きだった。家の玄関やお店の軒先などに、懐かしさとあたたかさが溢れていて。ささやかな「ようこそ」の心を地元の方々が分け与えてくださっているように感じられて、あたたかいなあと。今度は大洲市で、ゆっくりと宿泊したくなった。

旧肱川町(大洲市)(3/7)

肱川沿いを15kmほど上流へ進み、名前の通り旧肱川町へやってきた。「道の駅 清流の里・ひじかわ」に立ち寄ってみると、車がたくさん停まっていて、何より雰囲気がすごく明るかった。建物の窓ガラスを使ってお絵かきや文字を描けるようになっていて、3月のテーマは「さくら」と。そこに描かれている絵もことばもとてもあたたかかった。

市街地はひっそりとした集落で、ウグイスの鳴き声が山に囲まれているので綺麗に響き渡っている。そして、2018年の西日本豪雨の記録として、「浸水330cm」の石碑も建っていた。3m以上の浸水を、ぼくはなかなか想像できないけれど、現実としてあったということを、記憶にとどめておくことだ。

肱川沿いを15kmほど上流へ進み、名前の通り旧肱川町へやってきた。「道の駅 清流の里・ひじかわ」に立ち寄ってみると、車がたくさん停まっていて、何より雰囲気がすごく明るかった。建物の窓ガラスを使ってお絵かきや文字を描けるようになっていて、3月のテーマは「さくら」と。そこに描かれている絵もことばもとてもあたたかかった。

市街地はひっそりとした集落で、ウグイスの鳴き声が山に囲まれているので綺麗に響き渡っている。そして、2018年の西日本豪雨の記録として、「浸水330cm」の石碑も建っていた。3m以上の浸水を、ぼくはなかなか想像できないけれど、現実としてあったということを、記憶にとどめておくことだ。

旧河辺村(大洲市)(4/7)

旧肱川町から、かなり細い山道を進んで行った。カーブミラーをしっかり見ないと危なくて、対向車がやってきたときは呼吸を合わせてすれ違う必要があった。工事の箇所も多く、これも2018年の影響がまだ続いているのかなあと考える。

ようやく市街地に辿り着くと、小さな集落が広がっていた。もちろん、働いている方たちも見かけるし、ここにも暮らしがあるのだなあと。河辺支所の裏の川からは、流れがさわさわとずっと聞こえた。

また、いくつか屋根付きの橋があると知って、そのうちの一つの龍王橋という橋へ行ってみることに。到着すると、まさにしっかりとした屋根が付いた木造橋である。農業の神様として信仰される秋滝龍王神社へ通じる橋ということだった。日本各地に木造の橋はあっても、屋根付きはなかなかないよなあと。屋根下に描かれた「龍王橋」の文字が良くて、この橋の雰囲気を決定づけているようにも感じられた。

旧肱川町から、かなり細い山道を進んで行った。カーブミラーをしっかり見ないと危なくて、対向車がやってきたときは呼吸を合わせてすれ違う必要があった。工事の箇所も多く、これも2018年の影響がまだ続いているのかなあと考える。

ようやく市街地に辿り着くと、小さな集落が広がっていた。もちろん、働いている方たちも見かけるし、ここにも暮らしがあるのだなあと。河辺支所の裏の川からは、流れがさわさわとずっと聞こえた。

また、いくつか屋根付きの橋があると知って、そのうちの一つの龍王橋という橋へ行ってみることに。到着すると、まさにしっかりとした屋根が付いた木造橋である。農業の神様として信仰される秋滝龍王神社へ通じる橋ということだった。日本各地に木造の橋はあっても、屋根付きはなかなかないよなあと。屋根下に描かれた「龍王橋」の文字が良くて、この橋の雰囲気を決定づけているようにも感じられた。

旧城川町(西予市)(5/7)

旧河辺村から再び旧肱川町に戻り、今度は西予市の旧城川町へ向かった。旧肱川町からは国道に戻ったので、道は十分に舗装されていて走りやすかったけれど、大きなトンネルが無茶苦茶暗くて、かなり神経を使った。車のヘッドライトなら照らせても、カブのライトには限界があるのだ。

そして、ようやく市街地に到着。里山の雰囲気で、傾斜部は石積みの棚田も多い。ジオミュージアムや民俗資料館もある中で、「道の駅 きなはい屋しろかわ」に立ち寄ってみると、栗の商品が有名なのだと知った。モンブランがすごく美味しそうで食べたかったけれど、かろうじて我慢。まだ、お昼も何も食べていないのだから。

旧河辺村から再び旧肱川町に戻り、今度は西予市の旧城川町へ向かった。旧肱川町からは国道に戻ったので、道は十分に舗装されていて走りやすかったけれど、大きなトンネルが無茶苦茶暗くて、かなり神経を使った。車のヘッドライトなら照らせても、カブのライトには限界があるのだ。

そして、ようやく市街地に到着。里山の雰囲気で、傾斜部は石積みの棚田も多い。ジオミュージアムや民俗資料館もある中で、「道の駅 きなはい屋しろかわ」に立ち寄ってみると、栗の商品が有名なのだと知った。モンブランがすごく美味しそうで食べたかったけれど、かろうじて我慢。まだ、お昼も何も食べていないのだから。

旧日吉村(鬼北町)(6/7)

旧城川町から、さらに内陸へ進んで、鬼北町の旧日吉村へ向かった。高知県との県境部であり、国道197号線を進むと、高知県の梼原町に入る。ちなみにこの峠は難所で、開通に10年を要したと石碑に記されてあった。そうした先人の苦労があって、今ではスムーズに移動できるわけだもんなあ。

市街地を散策してみると、懐かしい暮らしの通りが広がっていた。たとえば神輿が練り歩くにはピッタリな雰囲気の町並みである。ここにも長く暮らしがあったのだなあと感じられて、以前の鬼北町の旅では訪れなかった地域なので、また、日本の広さを肌で感じたのだった。

旧城川町から、さらに内陸へ進んで、鬼北町の旧日吉村へ向かった。高知県との県境部であり、国道197号線を進むと、高知県の梼原町に入る。ちなみにこの峠は難所で、開通に10年を要したと石碑に記されてあった。そうした先人の苦労があって、今ではスムーズに移動できるわけだもんなあ。

市街地を散策してみると、懐かしい暮らしの通りが広がっていた。たとえば神輿が練り歩くにはピッタリな雰囲気の町並みである。ここにも長く暮らしがあったのだなあと感じられて、以前の鬼北町の旅では訪れなかった地域なので、また、日本の広さを肌で感じたのだった。

旧野村町(西予市)(7/7)

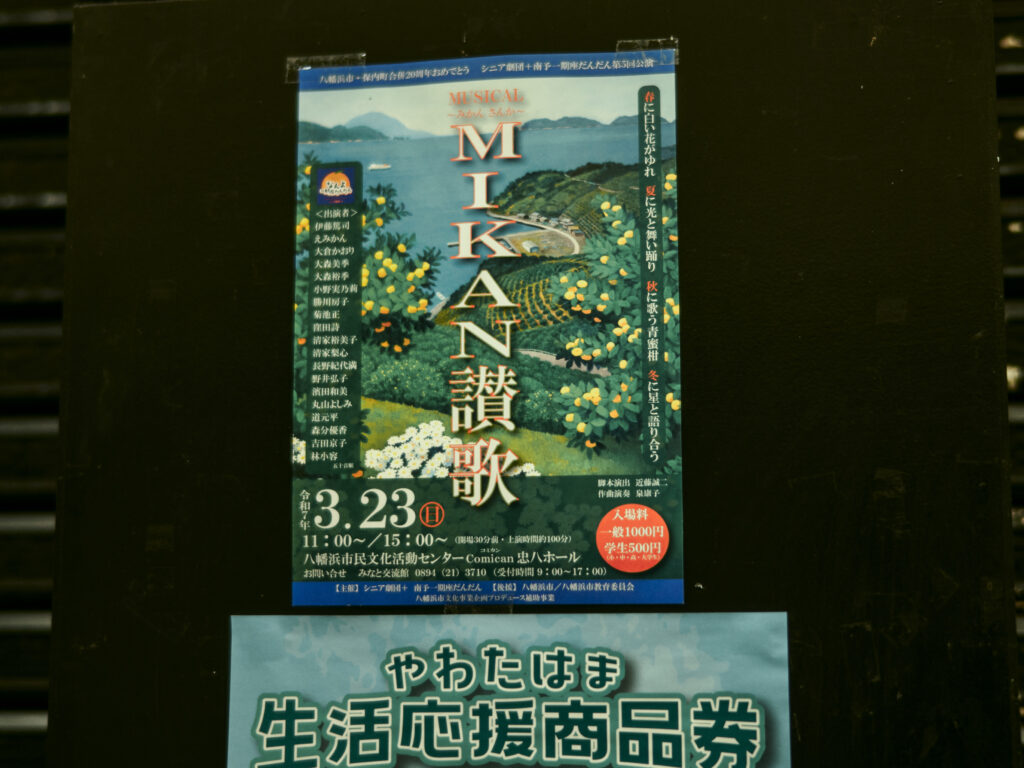

旧日吉村から、峠を抜けて旧野村町へ。すり鉢状の盆地で、周囲は緩やかな山に囲まれており、空は広く大きなまちだなあと。ちょっと小高い土地なのかもしれないとも思った。商店街も長く、野村には野村という土地の歴史があるのだなあと。劇団のポスターを発見してタイトルを見ると「駒吉伝」と。駒吉は「前嶽溝(ぜんがくこう)」という水路を造った中心人物で、農業用水を確保し、田んぼを増やすことが野村のためになると、身を捧げたそうだ。難工事続きで大変な努力を要したと。

また、肱川沿いの公園には水害の復興祈念碑が建っていた。あちこちで河川工事も行われて、爪痕の大きさを思う。それに、今日はいくつかの地域で肱川と出会って、肱川が複雑な川の流れであることを感じていた。なぜなら、より海に近い旧宇和町に水源があり、河口の大洲市旧長浜町まで、逆さに「の」の字を描くように進んでいくから。

愛媛県の川の流れはほんとうにバラバラで変わっている。銅山川は徳島へ流れて吉野川となっていくし、面河川は高知県へ入って仁淀川となる。四国の地形が形成された経緯に特徴があって、だからこそ、四国西予ジオパークと呼ばれていることも、実際に目で見て分かってきた気がした。

旧日吉村から、峠を抜けて旧野村町へ。すり鉢状の盆地で、周囲は緩やかな山に囲まれており、空は広く大きなまちだなあと。ちょっと小高い土地なのかもしれないとも思った。商店街も長く、野村には野村という土地の歴史があるのだなあと。劇団のポスターを発見してタイトルを見ると「駒吉伝」と。駒吉は「前嶽溝(ぜんがくこう)」という水路を造った中心人物で、農業用水を確保し、田んぼを増やすことが野村のためになると、身を捧げたそうだ。難工事続きで大変な努力を要したと。

また、肱川沿いの公園には水害の復興祈念碑が建っていた。あちこちで河川工事も行われて、爪痕の大きさを思う。それに、今日はいくつかの地域で肱川と出会って、肱川が複雑な川の流れであることを感じていた。なぜなら、より海に近い旧宇和町に水源があり、河口の大洲市旧長浜町まで、逆さに「の」の字を描くように進んでいくから。

愛媛県の川の流れはほんとうにバラバラで変わっている。銅山川は徳島へ流れて吉野川となっていくし、面河川は高知県へ入って仁淀川となる。四国の地形が形成された経緯に特徴があって、だからこそ、四国西予ジオパークと呼ばれていることも、実際に目で見て分かってきた気がした。

というわけで、今日の散策はここまで。旧野村町からは旧宇和町へ移動し、日本一長い木造校舎、109mの廊下でぞうきんがけのタイムアタックにもチャレンジしたのですが、そのことはまた、明日の記事でまとめられたらと思います。

本日のひとこと

愛媛県の旅も後半に差し掛かってきました。訪れるまちの数は多いけれど、コツコツがんばりましょう!

愛媛県の旅も後半に差し掛かってきました。訪れるまちの数は多いけれど、コツコツがんばりましょう!

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY