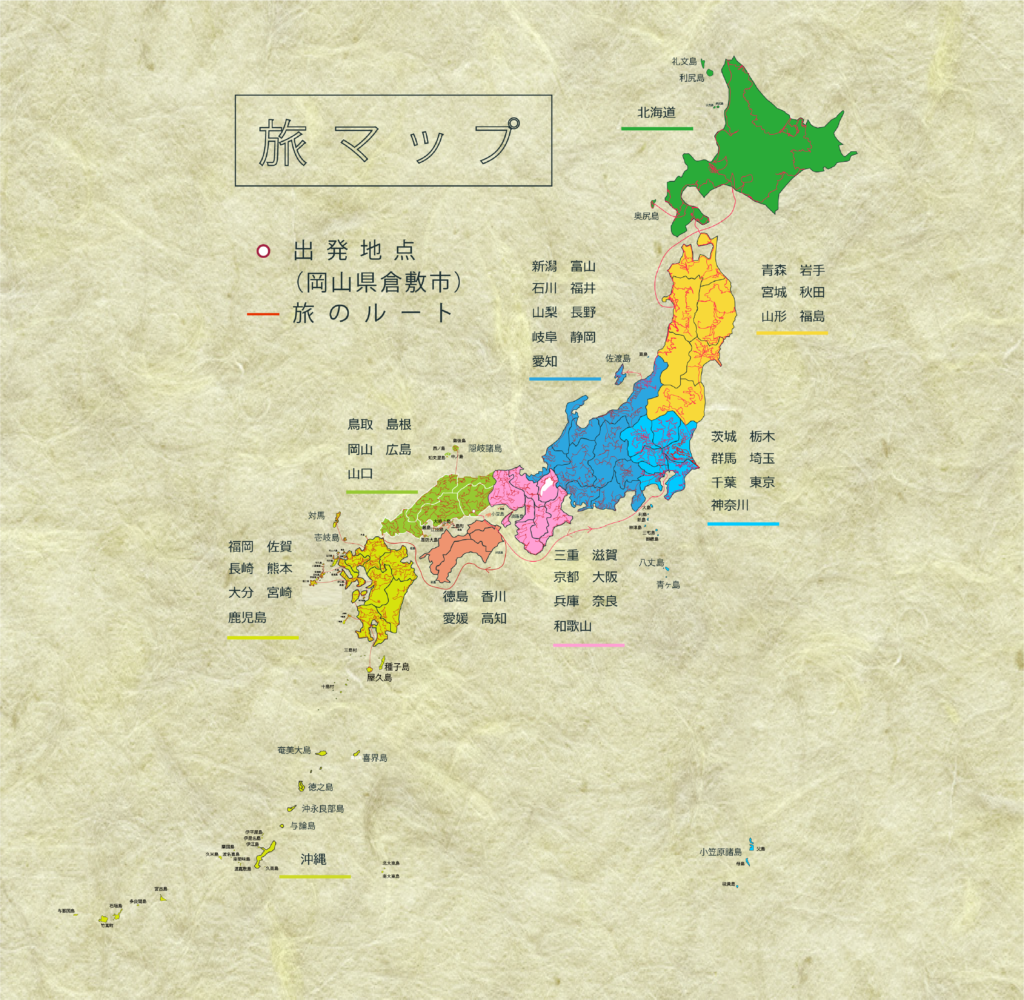

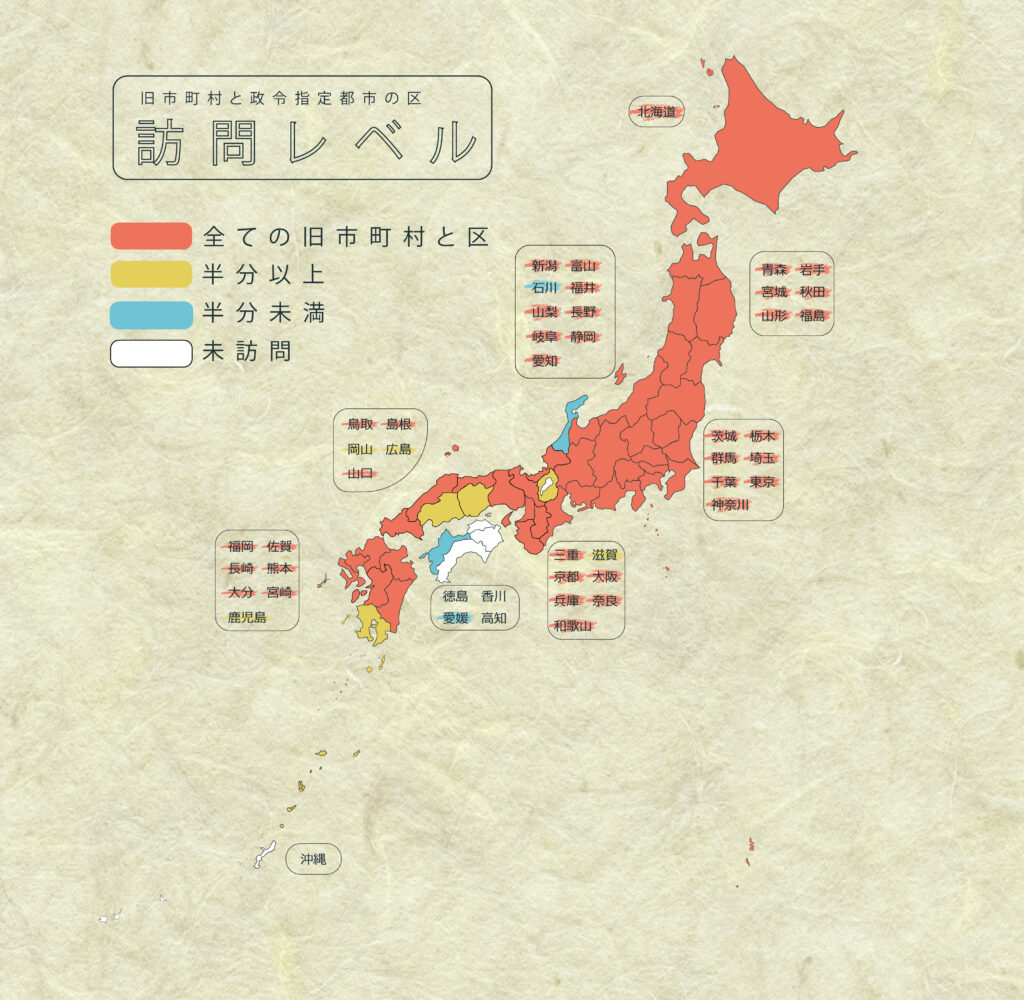

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【163/171】

訪れた旧市町村の数【1856/2,101】総計【2019/2,272】スーパーカブの総走行距離

44546km

今日の旅先のこと

朝、ありがたいことにきのえ温泉で朝食をいただき、ものすんごく美味しかった。でも、船の時刻が迫っていて、誰よりも早く朝食会場を飛び出したのは、切なかった。朝食はゆっくり食べたい、でも、船に間に合うかはギリギリ。うまくできてるなあと思う。ただ、無事に港へ間に合った。ここからはまず、大崎下島を目指そう。

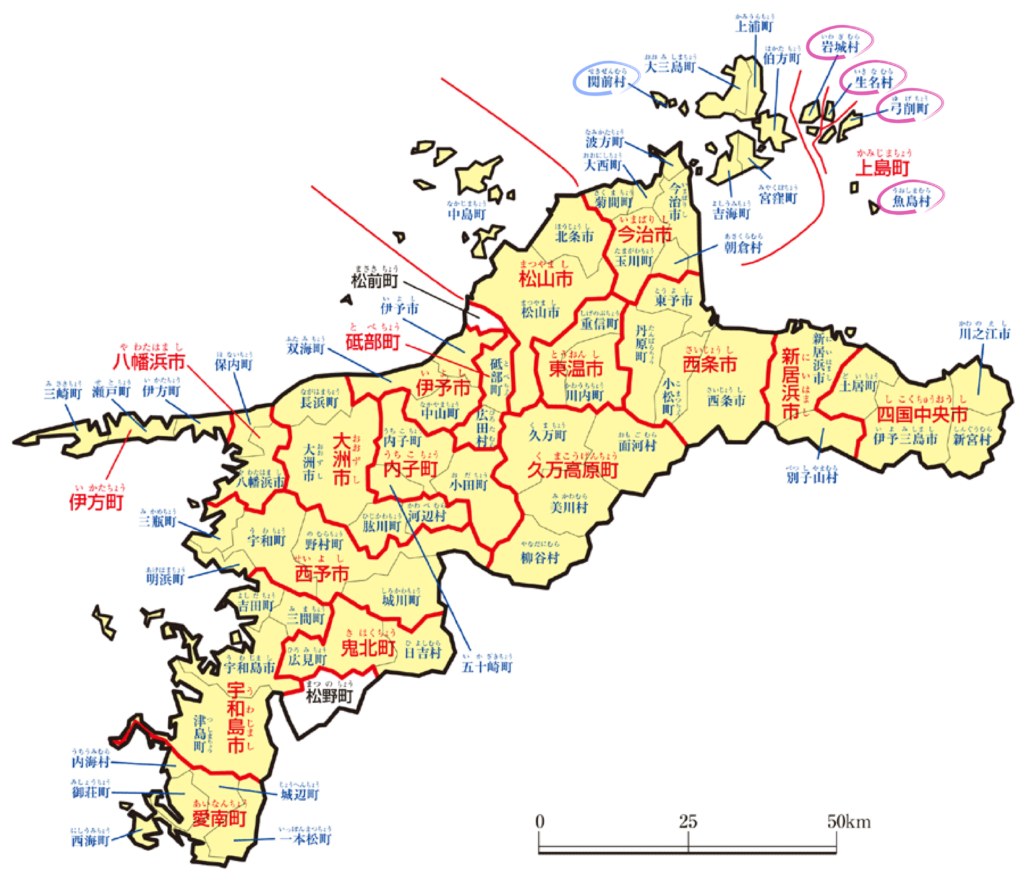

旧関前村(今治市)(1/7)

大崎上島の明石港から大崎下島の小長港へ、7時55分発の便に乗るつもりだった。しかし、港の券売所のお母さんに「その便はないよ」と最初に言われたときは、頭が真っ白になった。ええ、ない!? じゃあ、朝食ゆっくり食べられたじゃん…! もとい、今日のルートの時間帯が大きく変わってしまう…。でも、仕方ないかあ、ないものはないもんなあ、と脳内で数秒間思考を巡らせていたら、お母さんが、「ああ、やっぱりあったわ!ごめんごめん!」と笑った。ぼくも笑った。

とにかく「乗れる」ということがあまりに一番大事なので、ひと安心だ。港ではちょうど町内放送がはじまって、説明会の案内や、道の通行止めの案内などが、堂々と流れる。まだ朝早いけれど、これも日常というのが流石だ。

旧関前村(今治市)(1/7)

大崎上島の明石港から大崎下島の小長港へ、7時55分発の便に乗るつもりだった。しかし、港の券売所のお母さんに「その便はないよ」と最初に言われたときは、頭が真っ白になった。ええ、ない!? じゃあ、朝食ゆっくり食べられたじゃん…! もとい、今日のルートの時間帯が大きく変わってしまう…。でも、仕方ないかあ、ないものはないもんなあ、と脳内で数秒間思考を巡らせていたら、お母さんが、「ああ、やっぱりあったわ!ごめんごめん!」と笑った。ぼくも笑った。

とにかく「乗れる」ということがあまりに一番大事なので、ひと安心だ。港ではちょうど町内放送がはじまって、説明会の案内や、道の通行止めの案内などが、堂々と流れる。まだ朝早いけれど、これも日常というのが流石だ。

そして、明石港から大崎下島の小長港へ到着し、橋を2つ渡って岡村島の旧関前村に入った。岡村島は、広島県ではなくて愛媛県である。まずそのことにビックリ。2つ目の橋には、広島と愛媛の境界線が記されていた。

関前市街地に入る。海沿いは港町の風景だ。そこから内側の細い道に惹かれて足を踏み込んだ。昭和のままの雰囲気が流れている。あまりに地元の生活感に満ち溢れていて、道路も細いし、もし誰かとすれ違ったら、どんな顔をすればいいのか分からない。ぼくには地元の人ではない、という雰囲気しかないからだ。そんなときは精一杯、笑顔で挨拶するしかない。ひっそりと歩かせてもらった。多分、実際に歩いた距離としては短かったのだろうけれど、ものすごく長い道を歩いたような気がした。とにかく、ここにも今の暮らしが広がっているのだ。日本も広いなあと思わずにはいられない。

最後に大きな神社を見つけて、ホッとする。岡村島へ来れたことのお礼の挨拶ができるから。地元の人たちと最後にすれ違い、明るく挨拶をしてくださって、うれしかった。

関前市街地に入る。海沿いは港町の風景だ。そこから内側の細い道に惹かれて足を踏み込んだ。昭和のままの雰囲気が流れている。あまりに地元の生活感に満ち溢れていて、道路も細いし、もし誰かとすれ違ったら、どんな顔をすればいいのか分からない。ぼくには地元の人ではない、という雰囲気しかないからだ。そんなときは精一杯、笑顔で挨拶するしかない。ひっそりと歩かせてもらった。多分、実際に歩いた距離としては短かったのだろうけれど、ものすごく長い道を歩いたような気がした。とにかく、ここにも今の暮らしが広がっているのだ。日本も広いなあと思わずにはいられない。

最後に大きな神社を見つけて、ホッとする。岡村島へ来れたことのお礼の挨拶ができるから。地元の人たちと最後にすれ違い、明るく挨拶をしてくださって、うれしかった。

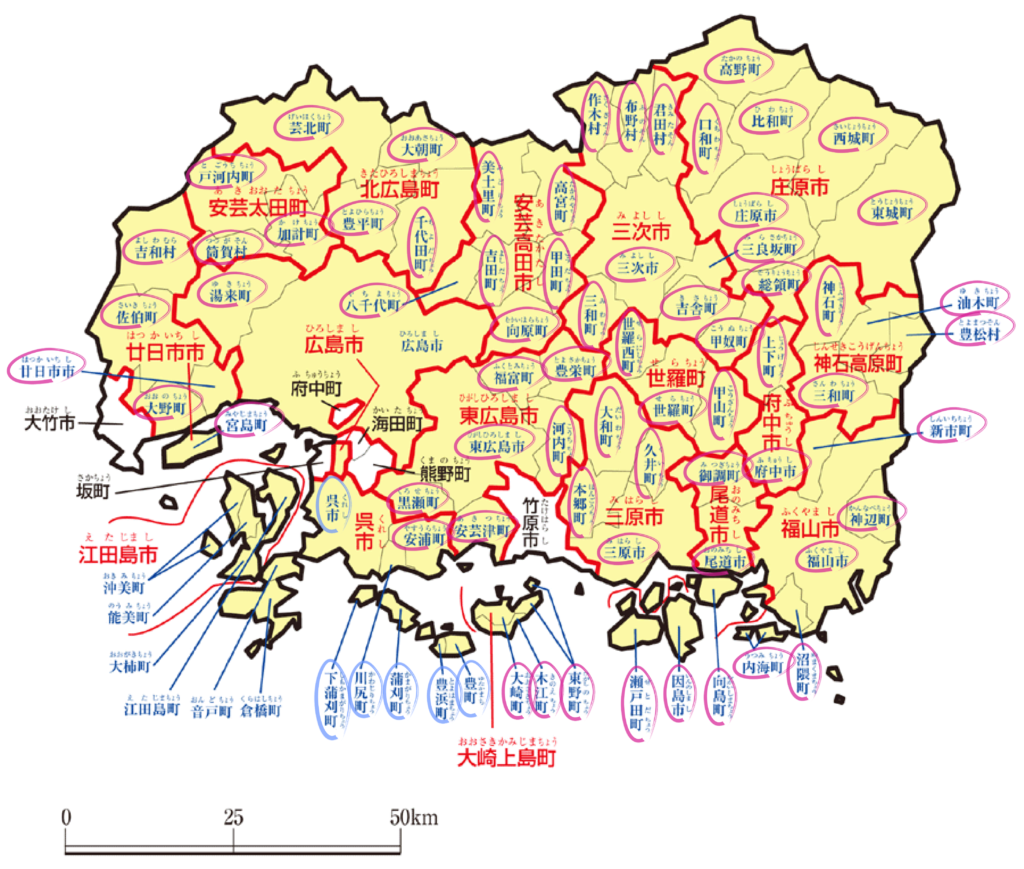

旧豊町(呉市)(2/7)

再び橋を渡り、大崎下島へ戻る。観光地として有名なのは「御手洗」という地域で、町並み保存区に指定されている。そこへ向かう途中の町並みもすごく好きだった。豊支所の向かいには選果場があって、みかんの香りがした。なかなか、みかんが香るって、ないような気がする。

その後、御手洗地区を散策だ。昔ながらの通りが残っていて、道も細いので、テレビの音だったり、生活音も聞こえてくる。地元の方たちも挨拶をしてくださって、家の前にいけられた花々も綺麗で、大切にされてきた雰囲気が、ずっとここにはあるのだなあと。

さらに、久比という地域にも立ち寄った。大学生の頃に訪れたことがあった。久比では社会人の方だったり、後輩だったり、知っている方が何人か関わっていて、すごくいいなあと感じている土地だ。久しぶりにきて、とても懐かしかった。

再び橋を渡り、大崎下島へ戻る。観光地として有名なのは「御手洗」という地域で、町並み保存区に指定されている。そこへ向かう途中の町並みもすごく好きだった。豊支所の向かいには選果場があって、みかんの香りがした。なかなか、みかんが香るって、ないような気がする。

その後、御手洗地区を散策だ。昔ながらの通りが残っていて、道も細いので、テレビの音だったり、生活音も聞こえてくる。地元の方たちも挨拶をしてくださって、家の前にいけられた花々も綺麗で、大切にされてきた雰囲気が、ずっとここにはあるのだなあと。

さらに、久比という地域にも立ち寄った。大学生の頃に訪れたことがあった。久比では社会人の方だったり、後輩だったり、知っている方が何人か関わっていて、すごくいいなあと感じている土地だ。久しぶりにきて、とても懐かしかった。

旧豊浜町(呉市)(3/7)

少しずつ西へ進んでいく。次に入ったのは旧豊浜町で、豊浜大橋の上からは交通量もあるので写真が撮れなかったけれど、橋の上から見えた集落がすごく美しく感じた。

市街地まで降りて散策していくと、家の玄関やバス停にベンチがたくさん並んでいて、3〜4人組ぐらいの年配の方たちが、あちこちでのんびりしている様子。いちばん多いところだと、10人ぐらいが椅子に並んで座っていて、よくそんな人数が座れる長椅子があるなと思ったし、仲良しでいいなあと思うばかりだ。

さらに、集落の内側に進むとものすごく細い道で、複雑に入り組んでおり、昔から区画が変わらない集落だった。なので、変わらない雰囲気が染み込んでいて、歩きながらもドキドキした。

少しずつ西へ進んでいく。次に入ったのは旧豊浜町で、豊浜大橋の上からは交通量もあるので写真が撮れなかったけれど、橋の上から見えた集落がすごく美しく感じた。

市街地まで降りて散策していくと、家の玄関やバス停にベンチがたくさん並んでいて、3〜4人組ぐらいの年配の方たちが、あちこちでのんびりしている様子。いちばん多いところだと、10人ぐらいが椅子に並んで座っていて、よくそんな人数が座れる長椅子があるなと思ったし、仲良しでいいなあと思うばかりだ。

さらに、集落の内側に進むとものすごく細い道で、複雑に入り組んでおり、昔から区画が変わらない集落だった。なので、変わらない雰囲気が染み込んでいて、歩きながらもドキドキした。

旧蒲刈町(呉市)(4/7)

豊島大橋を渡って、上蒲刈島へ入る。最初にトンネルを抜けて見えた大浦のまちなみは、山の斜面がこれまでよりも緩やかで、家もぎゅうぎゅうの密度というより、余裕が感じられる。

その後、蒲刈支所のある島の北側まで移動した。こちらはもう少し山が近くて急だ。なので、坂も急になるし、道も細くなる。ただ、北側に広がる海は静かで凪いでいて、とても美しかった。

また、どうしても今のうちにという仕事があり、海のそばで1時間ほど作業をして、再出発した。契約しているSIMがガラケーからスマホに変わったので、ちょっと作業もしやすくなった。

豊島大橋を渡って、上蒲刈島へ入る。最初にトンネルを抜けて見えた大浦のまちなみは、山の斜面がこれまでよりも緩やかで、家もぎゅうぎゅうの密度というより、余裕が感じられる。

その後、蒲刈支所のある島の北側まで移動した。こちらはもう少し山が近くて急だ。なので、坂も急になるし、道も細くなる。ただ、北側に広がる海は静かで凪いでいて、とても美しかった。

また、どうしても今のうちにという仕事があり、海のそばで1時間ほど作業をして、再出発した。契約しているSIMがガラケーからスマホに変わったので、ちょっと作業もしやすくなった。

旧下蒲刈町(呉市)(5/7)

とびしま海道としては最後の島になる、下蒲刈島へやってきた。支所の周辺へ訪れてみると、路面が石畳に変わった。さらに、石畳と調和した松も植えられている。昔ながらの雰囲気でありながらも、統一感のある独自の町並みだ。

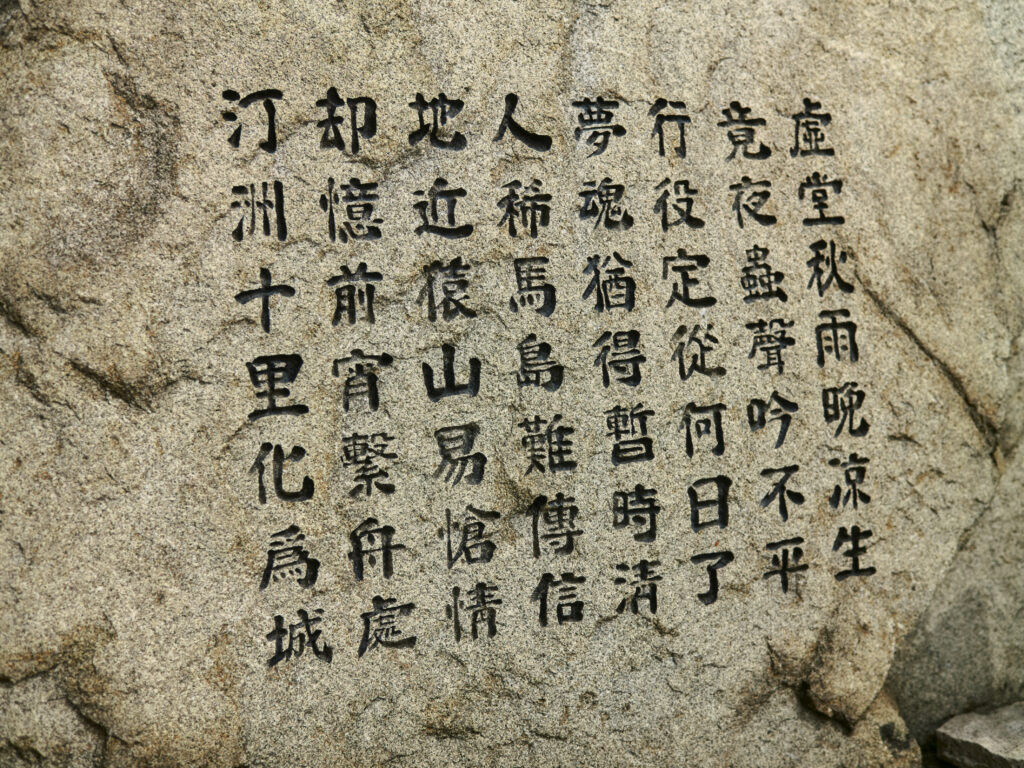

紹介文を読むと、下蒲刈は古くから瀬戸内海の海上交通の要衝として栄えた港町で、朝鮮通信使とのつながりが深いそうだ。江戸時代に12回来日した朝鮮通信使は、そのうち11回、下蒲刈に立ち寄っていると。ポスターには日韓交流イベントもあったので、そうした善隣友好の歴史が関わっているのだろうなあと。石畳の町並みは長くて、これまでとびしま海道を訪れたことはあっても知らなかったので、訪れることができてよかった。

とびしま海道としては最後の島になる、下蒲刈島へやってきた。支所の周辺へ訪れてみると、路面が石畳に変わった。さらに、石畳と調和した松も植えられている。昔ながらの雰囲気でありながらも、統一感のある独自の町並みだ。

紹介文を読むと、下蒲刈は古くから瀬戸内海の海上交通の要衝として栄えた港町で、朝鮮通信使とのつながりが深いそうだ。江戸時代に12回来日した朝鮮通信使は、そのうち11回、下蒲刈に立ち寄っていると。ポスターには日韓交流イベントもあったので、そうした善隣友好の歴史が関わっているのだろうなあと。石畳の町並みは長くて、これまでとびしま海道を訪れたことはあっても知らなかったので、訪れることができてよかった。

旧川尻町(呉市)(6/7)

安芸灘大橋を50円で渡って、本土へ戻ってきた。ここで、東へ進んで旧川尻町に向かう。その道中で久しぶりにファミマを見たと思った。昨日訪れていた大崎上島と、今日巡ったとびしま海道の島々には、ファミマ、ローソン、セブンはない。むしろ、そういうお店がないって、めちゃくちゃいいなと思う。

旧川尻町は、山と海に囲まれたまちだった。14時10分には大きな放送が鳴り、何かと思うと小学生たちが下校するという放送だ。また、しばらくまちを歩いていると、坂を登った先で、見晴らしの良い風景に出会った。手前の家並みと海と島。淡い青のコントラスが綺麗で、とても感動した。呉市街地も坂のまちのイメージだけれど、旧川尻町も、かなりの坂のまちなのだなあと。

安芸灘大橋を50円で渡って、本土へ戻ってきた。ここで、東へ進んで旧川尻町に向かう。その道中で久しぶりにファミマを見たと思った。昨日訪れていた大崎上島と、今日巡ったとびしま海道の島々には、ファミマ、ローソン、セブンはない。むしろ、そういうお店がないって、めちゃくちゃいいなと思う。

旧川尻町は、山と海に囲まれたまちだった。14時10分には大きな放送が鳴り、何かと思うと小学生たちが下校するという放送だ。また、しばらくまちを歩いていると、坂を登った先で、見晴らしの良い風景に出会った。手前の家並みと海と島。淡い青のコントラスが綺麗で、とても感動した。呉市街地も坂のまちのイメージだけれど、旧川尻町も、かなりの坂のまちなのだなあと。

呉市(7/7)

最後にやってきたのは、元々の呉市の地域だ。最初に「広」という地域を通る。大学の同級生に、広出身の子がいて、地名に聞き覚えはあったものの、なるほど、広はこんなにも大きなまちなんだ、と新しい発見だった。その広から7kmぐらい西へ進むと、呉市街地に入る。

何度か訪れたことのある呉市街地だけれど、あらためて、ものすごく大きなまちだなあと感じるばかりだった。停まっている自転車やバイクの数の多さ、市役所の大きさ、商店街の広さ。もちろん、日本各地で人口が減っていってしまっている事情はあれど、呉が長く築いたものは、すごく大きいのだなあと思った。

今、大和ミュージアムは休館中なので、フェリー乗り場の周辺を散策する。呉と松山を結ぶフェリーには、以前乗ったことがあって、乗り場近くのゆめタウンがすごく懐かしく感じたし、波止場には海外の方も高校生もカップルもいて、自由な時間が流れていた。そこから見える山と住宅地の風景も、やっぱり呉らしさが詰まっている。

最後にやってきたのは、元々の呉市の地域だ。最初に「広」という地域を通る。大学の同級生に、広出身の子がいて、地名に聞き覚えはあったものの、なるほど、広はこんなにも大きなまちなんだ、と新しい発見だった。その広から7kmぐらい西へ進むと、呉市街地に入る。

何度か訪れたことのある呉市街地だけれど、あらためて、ものすごく大きなまちだなあと感じるばかりだった。停まっている自転車やバイクの数の多さ、市役所の大きさ、商店街の広さ。もちろん、日本各地で人口が減っていってしまっている事情はあれど、呉が長く築いたものは、すごく大きいのだなあと思った。

今、大和ミュージアムは休館中なので、フェリー乗り場の周辺を散策する。呉と松山を結ぶフェリーには、以前乗ったことがあって、乗り場近くのゆめタウンがすごく懐かしく感じたし、波止場には海外の方も高校生もカップルもいて、自由な時間が流れていた。そこから見える山と住宅地の風景も、やっぱり呉らしさが詰まっている。

というわけで、今日の散策はここまで。今回は呉から松山には向かわず、広島県の旧市町村や区を、もう少し巡っていきます。

本日のひとこと

今治市の岡村島を除いて、とびしま海道はいずれも呉市なのですが、そう思うと、呉市はものすごく広いなと感じます。

今治市の岡村島を除いて、とびしま海道はいずれも呉市なのですが、そう思うと、呉市はものすごく広いなと感じます。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY