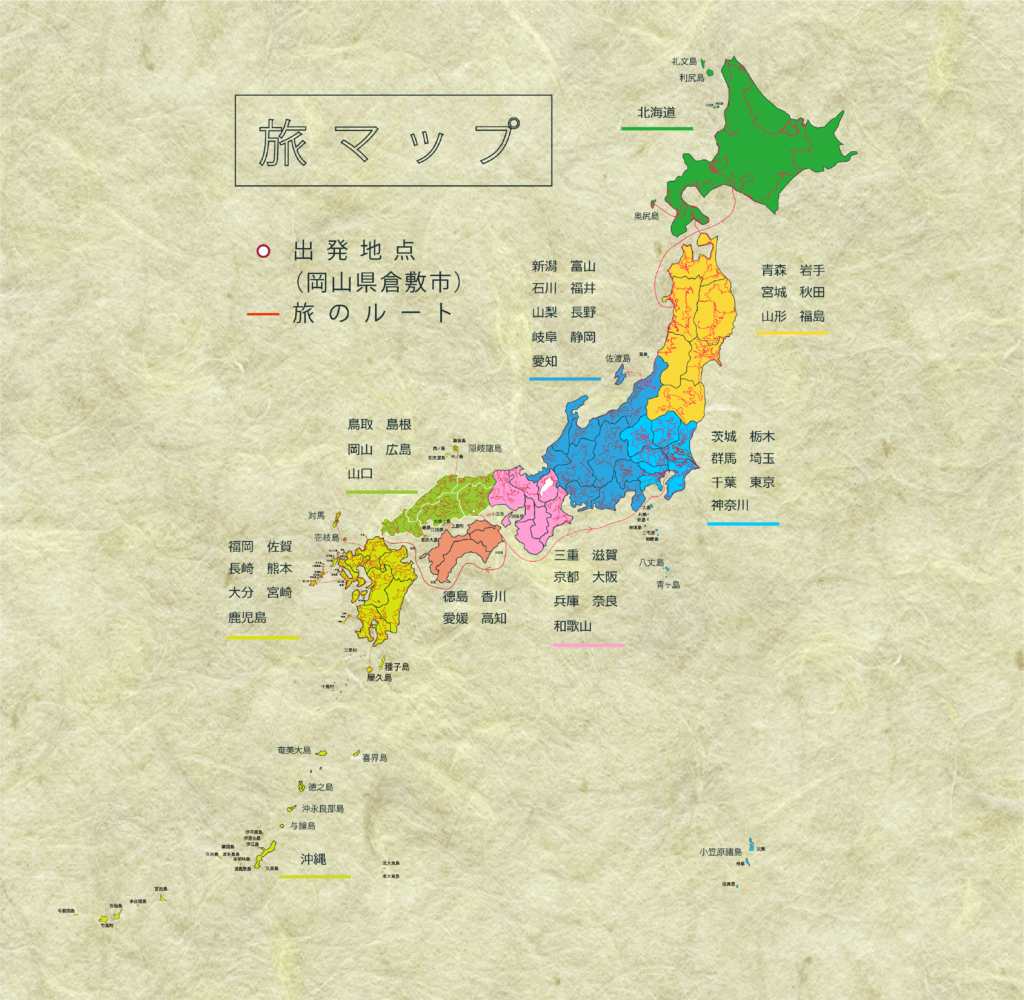

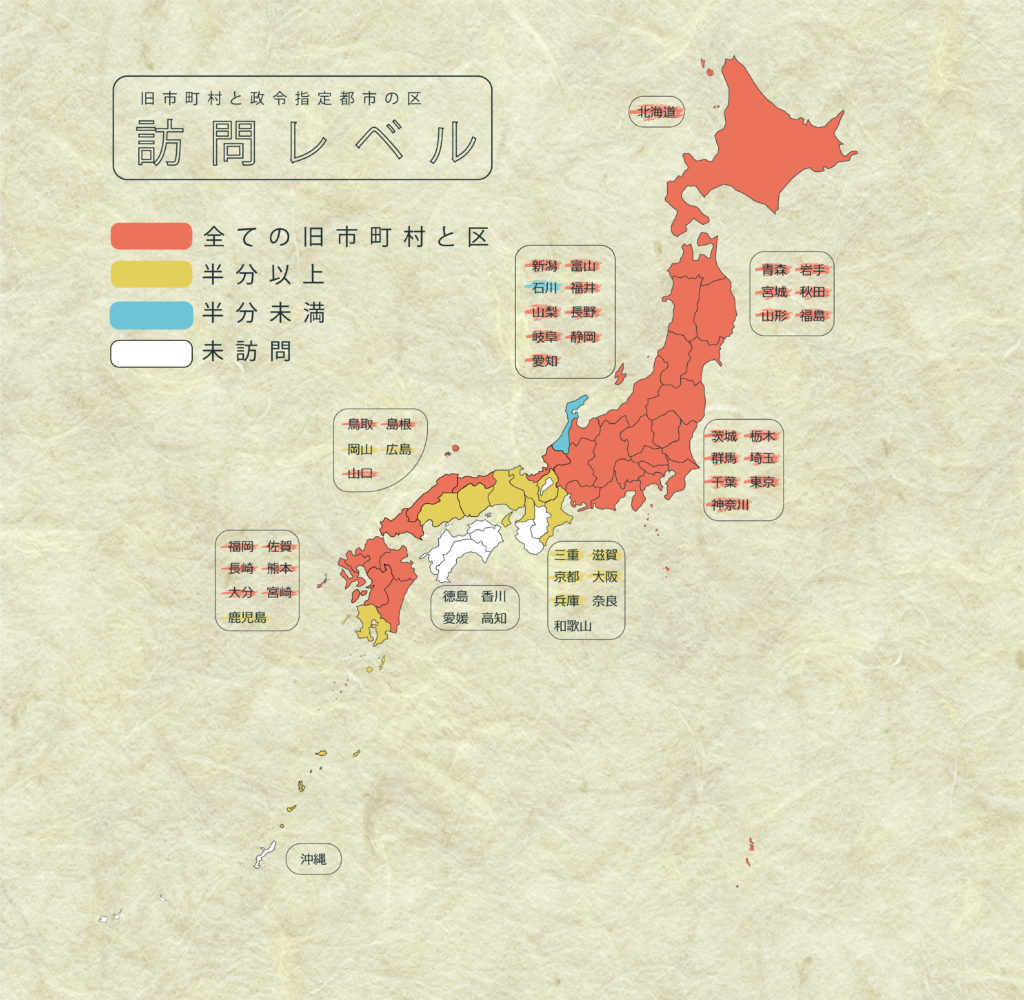

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【133/171】

訪れた旧市町村の数【1753/2,098】総計【1886/2,269】スーパーカブの総走行距離

42822km

今日の旅先のこと

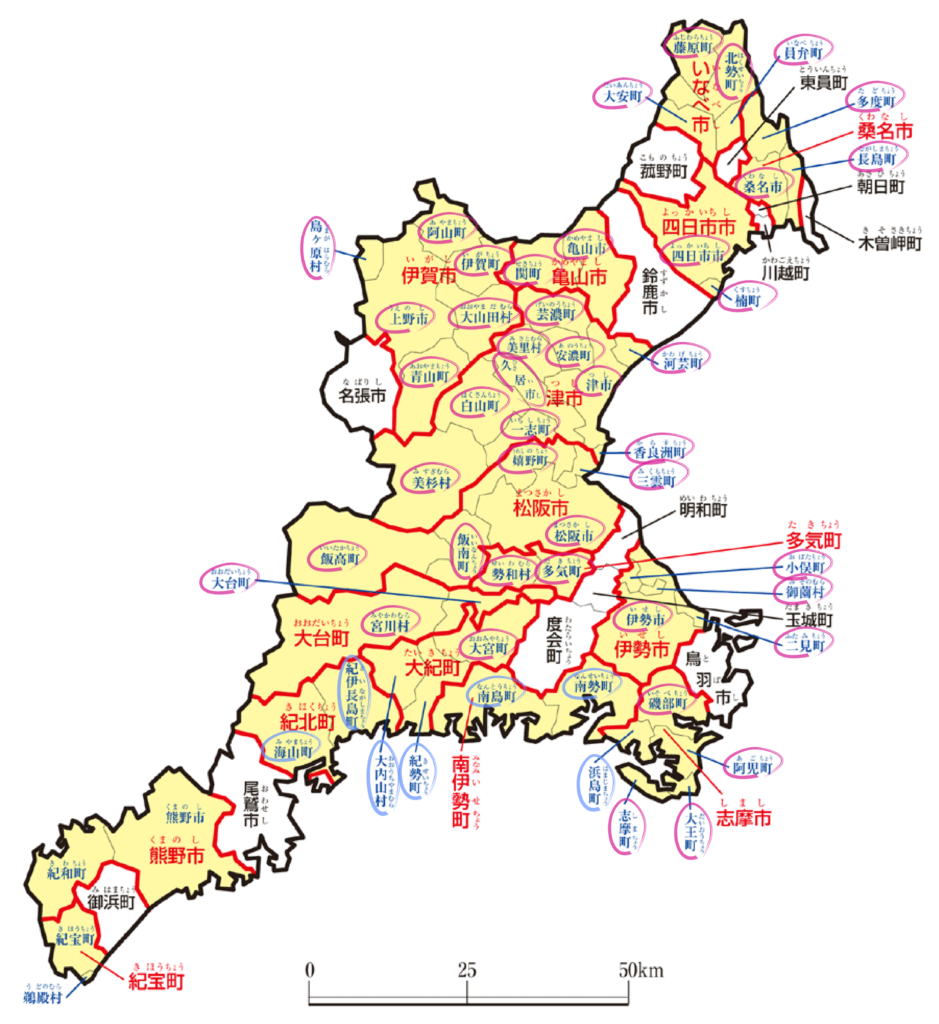

風のない朝。ただ、少し雲は多め。それでも風がないと助かります。体の防寒はできていても、顔と手が寒いので、風がなければそのダメージが小さいですから。今日は志摩市から南伊勢町、大紀町、紀北町と進んで行きました。かなり移動距離がありましたが、焦らず、焦らずと。それでは振り返っていきましょう。

旧浜島町(志摩市)(1/7)

さあ、朝は旧阿児町を出発して西へ進み、旧浜島町へ。相変わらず、移動中に見える海の景色が美しい。アップダウンのある道で、上から海を見ても、平行に海を見ても、リアス式の入江と凪いだ海面が朝日で輝いていた。

旧浜島町の市街地は、英虞湾の海に面している。大矢浜海水浴場とその周辺の住宅地を散策してみた。住宅地は道が非常に細くて、徒歩でギリギリという箇所も多い。そこに住宅がびっしりと集まっている。歩くだけでドキドキした。また、海側の道と住宅との間では大きなゲートができており、その壁面には魚の絵もたくさん描かれてあった。

旧浜島町(志摩市)(1/7)

さあ、朝は旧阿児町を出発して西へ進み、旧浜島町へ。相変わらず、移動中に見える海の景色が美しい。アップダウンのある道で、上から海を見ても、平行に海を見ても、リアス式の入江と凪いだ海面が朝日で輝いていた。

旧浜島町の市街地は、英虞湾の海に面している。大矢浜海水浴場とその周辺の住宅地を散策してみた。住宅地は道が非常に細くて、徒歩でギリギリという箇所も多い。そこに住宅がびっしりと集まっている。歩くだけでドキドキした。また、海側の道と住宅との間では大きなゲートができており、その壁面には魚の絵もたくさん描かれてあった。

旧南勢町(南伊勢町)(2/7)

次に向かったのは、旧南勢町。道中は内陸の道が多く、旧南勢町に入ってから、海と住宅の景色も増えてきた。

そして、まずは「愛洲の館」という施設へ立ち寄ってみる。愛洲一族とは、南北朝時代に華々しく登場した勢力で、お城も有していた。その一族に愛洲久忠(号は移香斎)という人物がいて、彼が剣術「影流」の祖であると。

館内でおじさんがいろいろと説明もしてくれて、映像も観た。愛洲移香斎が影流を教えた中には、秋田の佐竹家も関わっていると。秋田の佐竹さんといえば、佐竹家であり、今の知事でもある。でも、知事は4月に任期満了で退任するそうだ。長年お疲れさまでした。

さて、影流からは柳生新陰流と、流派は幅広く派生しているようで、今、剣術で人を攻撃することはないけれど、歴史としては長く引き継がれているものがあるのだなあと。実際の模擬刀を持たせもらうと、ゾロみたいに振り回すにはなかなかの腕力がないと無理だなと思った。最後にはお茶もいただいてしまって、温かなお心遣いが嬉しかった。

次に向かったのは、旧南勢町。道中は内陸の道が多く、旧南勢町に入ってから、海と住宅の景色も増えてきた。

そして、まずは「愛洲の館」という施設へ立ち寄ってみる。愛洲一族とは、南北朝時代に華々しく登場した勢力で、お城も有していた。その一族に愛洲久忠(号は移香斎)という人物がいて、彼が剣術「影流」の祖であると。

館内でおじさんがいろいろと説明もしてくれて、映像も観た。愛洲移香斎が影流を教えた中には、秋田の佐竹家も関わっていると。秋田の佐竹さんといえば、佐竹家であり、今の知事でもある。でも、知事は4月に任期満了で退任するそうだ。長年お疲れさまでした。

さて、影流からは柳生新陰流と、流派は幅広く派生しているようで、今、剣術で人を攻撃することはないけれど、歴史としては長く引き継がれているものがあるのだなあと。実際の模擬刀を持たせもらうと、ゾロみたいに振り回すにはなかなかの腕力がないと無理だなと思った。最後にはお茶もいただいてしまって、温かなお心遣いが嬉しかった。

旧南島町(南伊勢町)(3/7)

南伊勢町は実に広い。リアス式海岸の入江にそれぞれ集落がつくられている形で、何度もうねうねとした道を進んでいく。ところどころでカブを停めて写真を撮りつつ、主に立ち寄ったのは、河村瑞賢公園と、ニラハマ展望台。

河村瑞賢とは、江戸時代の商人であり、やがて幕府の御用商人の巨頭として、海運と治水工事における功労も残した人物。今では実業家ともいえるだろう。公園では河村瑞賢の銅像が建っていた。さりげない公園ではあったものの、この土地から河村瑞賢は世に羽ばたいたわけだ。

小さな港町を抜けて、坂道を一気に登った先に、ニラハマ展望台はあった。これまでに見てきた海の様子を、あらためて展望台からじっくり眺められる場所。逆光で山はシルエットのように写り、キラキラと海面が揺れている。自然は偉大だなあと風景がそのまま心に染み入る。

南伊勢町は実に広い。リアス式海岸の入江にそれぞれ集落がつくられている形で、何度もうねうねとした道を進んでいく。ところどころでカブを停めて写真を撮りつつ、主に立ち寄ったのは、河村瑞賢公園と、ニラハマ展望台。

河村瑞賢とは、江戸時代の商人であり、やがて幕府の御用商人の巨頭として、海運と治水工事における功労も残した人物。今では実業家ともいえるだろう。公園では河村瑞賢の銅像が建っていた。さりげない公園ではあったものの、この土地から河村瑞賢は世に羽ばたいたわけだ。

小さな港町を抜けて、坂道を一気に登った先に、ニラハマ展望台はあった。これまでに見てきた海の様子を、あらためて展望台からじっくり眺められる場所。逆光で山はシルエットのように写り、キラキラと海面が揺れている。自然は偉大だなあと風景がそのまま心に染み入る。

旧紀勢町(大紀町)(4/7)

次に向かったのは、旧紀勢町。南伊勢町から旧紀勢町へ進む途中、かなり山道をのぼっていって、最後には長いトンネルを抜けたのだった。今ではこうして道路で移動できるけれど、元々は互いのまちは船で移動していたのだろうなあ。

そして、旧紀勢町は国道42号線沿いに広がる集落と、海のそばに広がる集落と、大きく二つに分かれているようで、今回は海側の錦地区を巡った。錦支所は天守から城下町を見下ろすように丘の上に建っていて、やはり津波も意識されていると感じる。それに市街地を流れる中河内川沿いが高い壁になっていて、壁と住宅が隣り合わせなのも独特だった。ほかにも大きな津波タワーが建っている。とはいえ、流れている時間はとても穏やかで、何気ない日常が広がっているのだった。

次に向かったのは、旧紀勢町。南伊勢町から旧紀勢町へ進む途中、かなり山道をのぼっていって、最後には長いトンネルを抜けたのだった。今ではこうして道路で移動できるけれど、元々は互いのまちは船で移動していたのだろうなあ。

そして、旧紀勢町は国道42号線沿いに広がる集落と、海のそばに広がる集落と、大きく二つに分かれているようで、今回は海側の錦地区を巡った。錦支所は天守から城下町を見下ろすように丘の上に建っていて、やはり津波も意識されていると感じる。それに市街地を流れる中河内川沿いが高い壁になっていて、壁と住宅が隣り合わせなのも独特だった。ほかにも大きな津波タワーが建っている。とはいえ、流れている時間はとても穏やかで、何気ない日常が広がっているのだった。

旧大内山村(大紀町)(5/7)

錦地区から内陸を進んでいき、国道42号線で合流したところで南へ折れて、旧大内山村へ向かう。交差点には「大内山牛乳」と書かれた大きな牛乳パックのモニュメントもあった。このことには驚かない。ここ数日、ソフトクリームとか、酪農の商品で大内山という文字を見る機会が何度かあったから。

そして、市街地へ入ると昔ながらの住宅が広がっていた。背の高い山にも囲まれており、内陸の風景だ。車瀬親水公園の駐車場が広くて、川遊びに来る人も多いのかなあと思ったり。

また、市街地を歩いたあと、移動中に見つけていた「大内山ミルク村」に行ってみた。お土産もたくさん売っていて、お客さんで賑わっている。ぼくはここぞとばかりにソフトクリームを買った。冬なのにソフトクリームをいただくのも、いいでしょう? 味は、「おいしい!」の一択だ。どういう感覚で、「おいしい!」のセンサーが働くのかなと思ったけれど、口にしたときに、とにかく「おいしい!」ってなる味だった。ただ、外でいただいたので寒風も冷たかった。

錦地区から内陸を進んでいき、国道42号線で合流したところで南へ折れて、旧大内山村へ向かう。交差点には「大内山牛乳」と書かれた大きな牛乳パックのモニュメントもあった。このことには驚かない。ここ数日、ソフトクリームとか、酪農の商品で大内山という文字を見る機会が何度かあったから。

そして、市街地へ入ると昔ながらの住宅が広がっていた。背の高い山にも囲まれており、内陸の風景だ。車瀬親水公園の駐車場が広くて、川遊びに来る人も多いのかなあと思ったり。

また、市街地を歩いたあと、移動中に見つけていた「大内山ミルク村」に行ってみた。お土産もたくさん売っていて、お客さんで賑わっている。ぼくはここぞとばかりにソフトクリームを買った。冬なのにソフトクリームをいただくのも、いいでしょう? 味は、「おいしい!」の一択だ。どういう感覚で、「おいしい!」のセンサーが働くのかなと思ったけれど、口にしたときに、とにかく「おいしい!」ってなる味だった。ただ、外でいただいたので寒風も冷たかった。

旧紀伊長島町(紀北町)(6/7)

さあ、今日はあともう少し。国道42号線を南へ、かなりのアップダウンや、急でうねうねとした道を進んで、ようやく旧紀伊長島町へ入った。道路沿いにあった「道の駅 紀伊長島マンボウ」にも立ち寄ってみる。道の駅のそばには片上池が広がっていて、とても気持ちがいい。それに、やっぱりマンボウの像もあった。どうやらマンボウが食の名物らしい。食べたことあるかなあ、あるかもしれないけれど、記憶がないなあ。今回はマンボウは食べないので、また機会を探そう。

紀北町役場から周辺の市街地を散策してみた。役場もかなり立派で、まちとしての規模の大きさを感じる。前回の旅では、友人に知り合いの方のお店に連れて行ってもらったんだよなあ。ということも思い出したり。

さあ、今日はあともう少し。国道42号線を南へ、かなりのアップダウンや、急でうねうねとした道を進んで、ようやく旧紀伊長島町へ入った。道路沿いにあった「道の駅 紀伊長島マンボウ」にも立ち寄ってみる。道の駅のそばには片上池が広がっていて、とても気持ちがいい。それに、やっぱりマンボウの像もあった。どうやらマンボウが食の名物らしい。食べたことあるかなあ、あるかもしれないけれど、記憶がないなあ。今回はマンボウは食べないので、また機会を探そう。

紀北町役場から周辺の市街地を散策してみた。役場もかなり立派で、まちとしての規模の大きさを感じる。前回の旅では、友人に知り合いの方のお店に連れて行ってもらったんだよなあ。ということも思い出したり。

旧海山町(紀北町)(7/7)

同じ紀北町なので、次の旧海山町まで近いだろうと思っていたら、想像以上に離れていた。再びじっくりじっくりと国道42号線を進む。旧海山町に入っても、最初の風景は完全に山であった。山並みもかなり険しく、町名の通り山のインパクトも強いなあと。

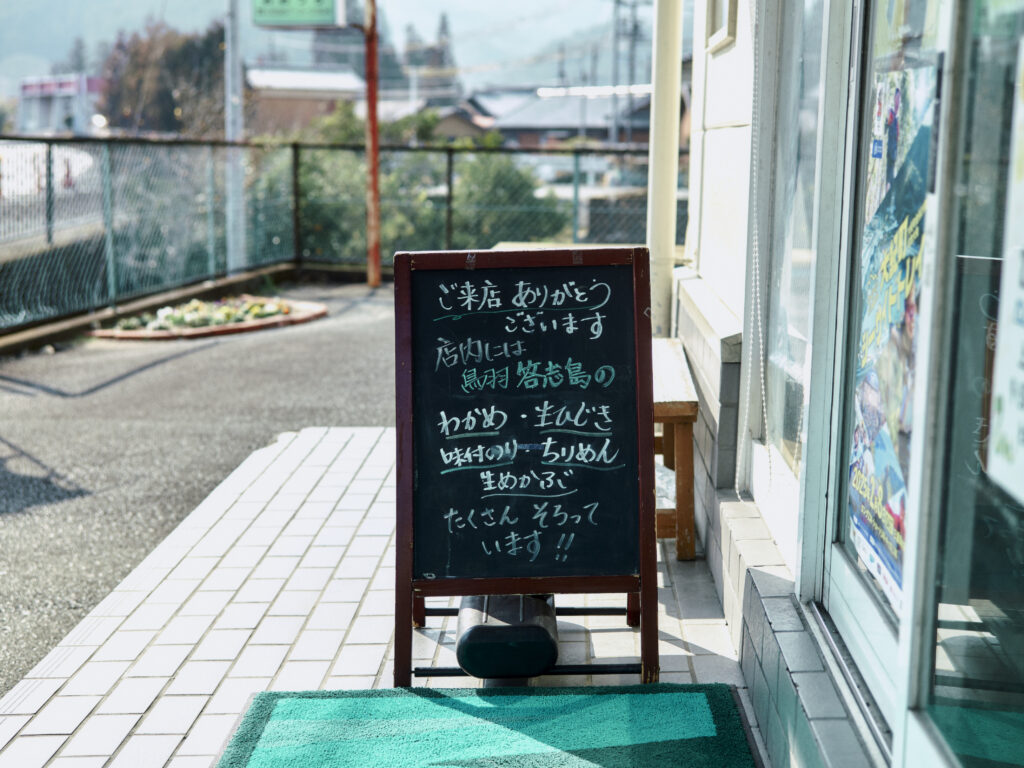

ようやく市街地へ出ると、今度は一気に海がそばにある町並みだ。晩御飯用にスーパーに立ち寄ってみると、すんごく魚が安い。朝獲れの、尾鷲産天然ぶりを買ってみた。この辺の地域はやはり、魚が豊かに違いない。散策をしていく中でも、ふつうの景色がただ美しかった。

同じ紀北町なので、次の旧海山町まで近いだろうと思っていたら、想像以上に離れていた。再びじっくりじっくりと国道42号線を進む。旧海山町に入っても、最初の風景は完全に山であった。山並みもかなり険しく、町名の通り山のインパクトも強いなあと。

ようやく市街地へ出ると、今度は一気に海がそばにある町並みだ。晩御飯用にスーパーに立ち寄ってみると、すんごく魚が安い。朝獲れの、尾鷲産天然ぶりを買ってみた。この辺の地域はやはり、魚が豊かに違いない。散策をしていく中でも、ふつうの景色がただ美しかった。

というわけで、今日の散策はここまで。ちなみに旧海山町からは、尾鷲市を跨いで熊野市まで移動してこの日の旅を終えました。この移動もかなり距離があって、しかも、バイパスはカブが通れないので国道42号線の山道をうねうねと進んで。この日に移動して良かったなあと。翌朝だときっと寒かったことでしょう。

本日のひとこと

朝から町内放送で、還付金詐欺の放送が流れていました。まさか自分が、と過信しないことですよね。気をつけよう。

朝から町内放送で、還付金詐欺の放送が流れていました。まさか自分が、と過信しないことですよね。気をつけよう。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY