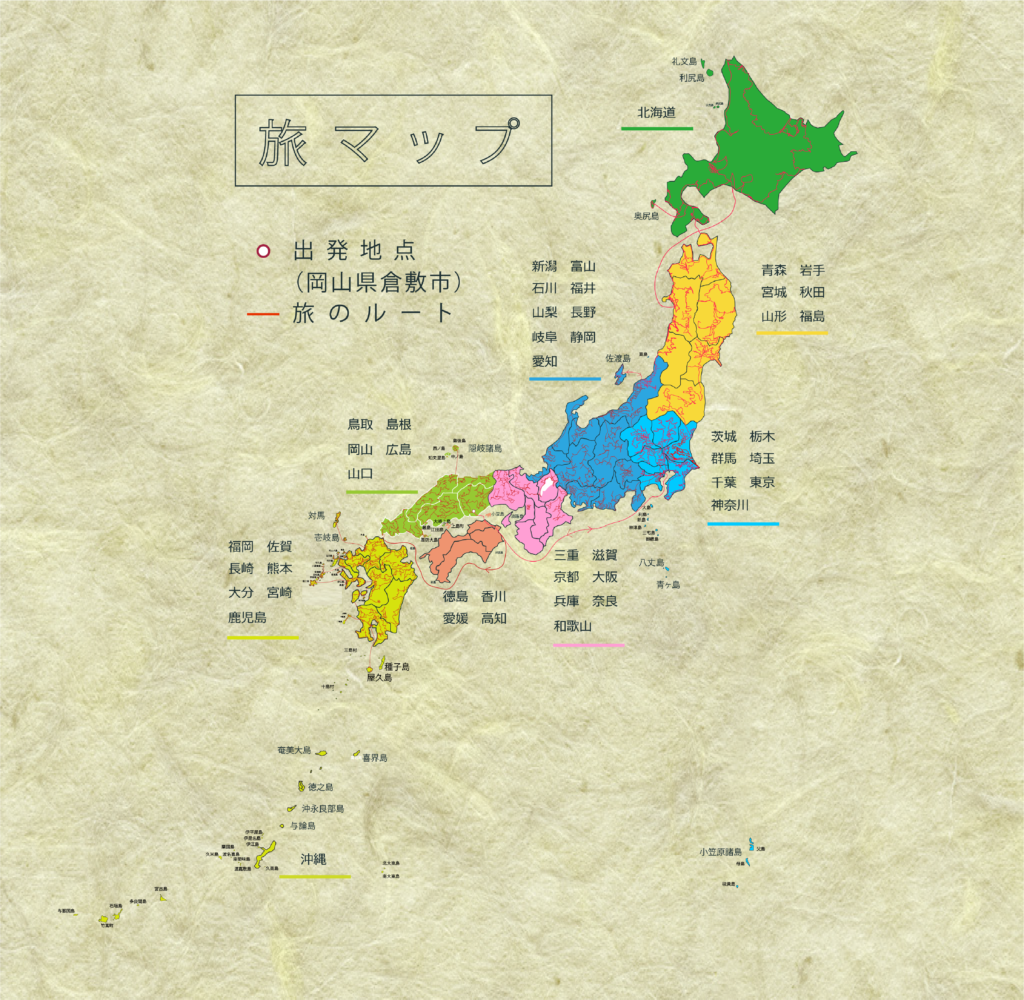

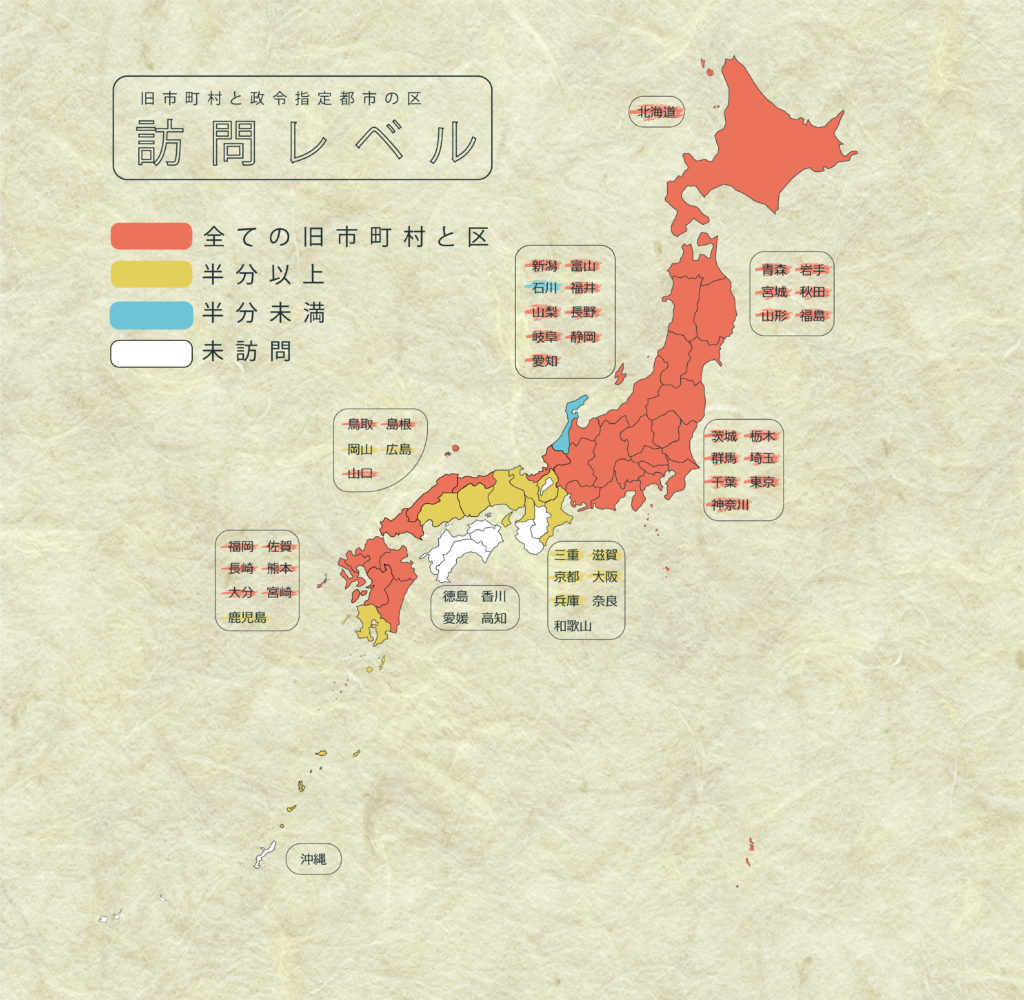

今日までの旅メーター

訪れた政令指定都市の区の数 【133/171】

訪れた旧市町村の数【1740/2,098】総計【1873/2,269】スーパーカブの総走行距離

42559km

今日の旅先のこと

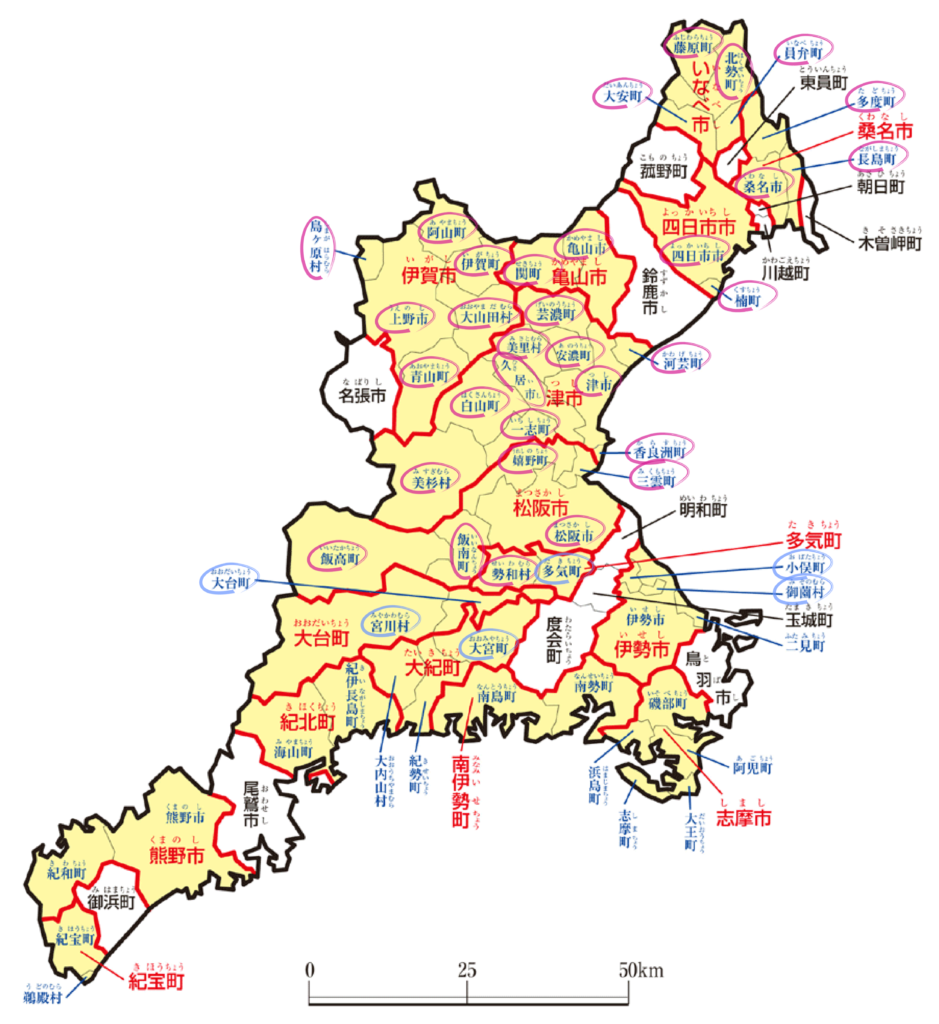

朝、伊賀から京都へ抜ける名阪国道で冠雪の情報があって、すかさずレーダーをチェック。今日は、大台町という山間部のまちにも訪れる予定でした。そして、泊まっていた多気町から空を見ると、やや分厚い雲が。どうだろう、と思いつつ、様子を見て、撤退やルート変更も視野に入れながら、進んでいきました。結果的に、雪は舞った程度で助かったといえます。しかし、それは結果論で冬はまだ続きますし、これからも撤退やルート変更は、常に念頭に置いておく必要があるでしょう。それでは振り返っていきましょう。

多気町(1/6)

宿を多気町で取っていたので、そのまま徒歩の散策から始まった。多気町役場のそばには、ニュータウンの団地ができていて、新しい戸建ての住宅もたくさん並んでいる。さらに歩いて紀勢本線を少し越えていくと、遠くまで景色もひらけた。こちら側の住宅はやや古く懐かしい。西側の山の方角を見て、雲の様子を観察する。ここは大丈夫そうだけれど、山の方は、寒そうな雲だなあと。距離としては大差なくても、山が近いか遠いかで変わるものだから、天気は絶妙である。

多気町(1/6)

宿を多気町で取っていたので、そのまま徒歩の散策から始まった。多気町役場のそばには、ニュータウンの団地ができていて、新しい戸建ての住宅もたくさん並んでいる。さらに歩いて紀勢本線を少し越えていくと、遠くまで景色もひらけた。こちら側の住宅はやや古く懐かしい。西側の山の方角を見て、雲の様子を観察する。ここは大丈夫そうだけれど、山の方は、寒そうな雲だなあと。距離としては大差なくても、山が近いか遠いかで変わるものだから、天気は絶妙である。

大台町(2/6)

いよいよ大台町方面へ向かっていく。大台町と、次の旧宮川村が、今日の山場だ。とにかく積雪がなければという思いで進んでいく。ただ、市街地まで残り数キロといったところで、雪が舞いはじめた。これが積もるようなら、すぐに引き返した方がいいなと考える。ただ、空には晴れ間も見えたので、雪がやむことを想定して「道の駅 奥伊勢おおだい」に到着し、ひと休憩。天気のレーダーを見て、おそらく大丈夫だと判断して、周囲を散策した。散策から戻ってくる頃にようやく強い日差しが出てくれたとき、「日差しだ‥日差しだ‥」と、日差しがひたすらに尊く感じられたのだった。

いよいよ大台町方面へ向かっていく。大台町と、次の旧宮川村が、今日の山場だ。とにかく積雪がなければという思いで進んでいく。ただ、市街地まで残り数キロといったところで、雪が舞いはじめた。これが積もるようなら、すぐに引き返した方がいいなと考える。ただ、空には晴れ間も見えたので、雪がやむことを想定して「道の駅 奥伊勢おおだい」に到着し、ひと休憩。天気のレーダーを見て、おそらく大丈夫だと判断して、周囲を散策した。散策から戻ってくる頃にようやく強い日差しが出てくれたとき、「日差しだ‥日差しだ‥」と、日差しがひたすらに尊く感じられたのだった。

旧宮川村(大台町)(3/6)

旧宮川村へはもう少しだけ、山の方向へ進むことになる。とにかく無理せず進んで行った。空の2/3が晴れで、1/3が雪雲のような状態。だから雪も舞った。ただ、すぐに止んでくれてやはり助かった。

市街地を散策していると、昔ながらの長屋に、写真屋さんとか昔のお店がいくつか入っていて、とても懐かしい雰囲気もあった。ほかにも農協や歯医者さんの日常を垣間見る。ああ、ここにも暮らしが広がっているのだなあ。まちを流れる宮川は伊勢の海へ流れ出ていく。その上流部では、このような暮らしが広がっているのだと。近くには温泉もあるけれど、今日はこのまま先へ。

旧宮川村へはもう少しだけ、山の方向へ進むことになる。とにかく無理せず進んで行った。空の2/3が晴れで、1/3が雪雲のような状態。だから雪も舞った。ただ、すぐに止んでくれてやはり助かった。

市街地を散策していると、昔ながらの長屋に、写真屋さんとか昔のお店がいくつか入っていて、とても懐かしい雰囲気もあった。ほかにも農協や歯医者さんの日常を垣間見る。ああ、ここにも暮らしが広がっているのだなあ。まちを流れる宮川は伊勢の海へ流れ出ていく。その上流部では、このような暮らしが広がっているのだと。近くには温泉もあるけれど、今日はこのまま先へ。

旧大宮町(大紀町)(4/6)

晴れたり、雪がちらついたりする空模様を抜けて、旧大宮町へ向かう。国道42号線に入って5kmほどで、大紀町役場に着いた。国道から一本入るとおそらく旧道で、そこに昔ながらの住宅が並んでいたり、タクシーやハイヤーがあったり、生活の場であることを感じる。

何より旧大宮町といえば、瀧原宮である。前回の旅でも訪れたし、今回も訪れることができてうれしい。参道は思ったよりも長く感じた。深い森のような空間を進み、お宮まで辿り着いてからも、立派な木がそびえていた。幹が太く、ややねじれていて、せりあがったような姿だ。

深い木々に囲まれていながらも、葉が若々しく見えて明るく感じる神社である。

晴れたり、雪がちらついたりする空模様を抜けて、旧大宮町へ向かう。国道42号線に入って5kmほどで、大紀町役場に着いた。国道から一本入るとおそらく旧道で、そこに昔ながらの住宅が並んでいたり、タクシーやハイヤーがあったり、生活の場であることを感じる。

何より旧大宮町といえば、瀧原宮である。前回の旅でも訪れたし、今回も訪れることができてうれしい。参道は思ったよりも長く感じた。深い森のような空間を進み、お宮まで辿り着いてからも、立派な木がそびえていた。幹が太く、ややねじれていて、せりあがったような姿だ。

深い木々に囲まれていながらも、葉が若々しく見えて明るく感じる神社である。

旧小俣町(伊勢市)(5/6)

瀧原宮からUターンする形で、40kmほどの移動だ。途中は玉城町を通過した。玉城町付近からようやく平野の景色になって、大きな安心感に包まれる。もちろん安全運転を続けることに変わりはないけれど。

市街地に着くと、今度は平野部なので風が強かった。学校のグラウンドからは強風で砂が飛びまくっている。目の前が黄砂だ。

そして、「小俣町奉曳団始動」と描かれたポスターも発見。下の欄には“第63回神宮式年御遷宮”とある。つまり、神宮さんの式年遷宮に合わせて、みこしか山車を曳くということかなあ。やっぱり、この辺りの地域も伊勢神宮と大きく関わっていることを再認識した。

瀧原宮からUターンする形で、40kmほどの移動だ。途中は玉城町を通過した。玉城町付近からようやく平野の景色になって、大きな安心感に包まれる。もちろん安全運転を続けることに変わりはないけれど。

市街地に着くと、今度は平野部なので風が強かった。学校のグラウンドからは強風で砂が飛びまくっている。目の前が黄砂だ。

そして、「小俣町奉曳団始動」と描かれたポスターも発見。下の欄には“第63回神宮式年御遷宮”とある。つまり、神宮さんの式年遷宮に合わせて、みこしか山車を曳くということかなあ。やっぱり、この辺りの地域も伊勢神宮と大きく関わっていることを再認識した。

旧御薗村(伊勢市)(6/6)

最後にやってきたのは、旧御薗村。ここでは「山田奉行所記念館」へ訪れてみる。山田奉行所とはどういうことなのだろうか、ということから分かっていなかったが、館内で係のおじさんが親切にいろいろと説明してくださった。

徳川幕府が始動して、全国各地に家康から直接設置するようにと命じられた奉行所が全国に三つあり、「佐渡」「長崎」「山田(伊勢)」なのだそうだ。佐渡は金銀山を有し、長崎は海外との関わりが深い。では、山田は? ということだが、主に4つの役割があったそうで、ひとつは通常の奉行所の役割、ひとつは伊勢湾の警護、ひとつは伊勢神宮の警護、ひとつは伊勢神宮の式年遷宮の運営、と。やはりこの地域特有の要素が濃いし、伊勢神宮は幕府もこれだけ重要視していたのだなあと。

ほかにも、記念館の近くは小林という地域なのだが、「こばやし」ではなく、「おはやし」と読むそうだ。それは、伊勢神宮の林があったから、お「はやし」ということなのだと。とても伊勢の世界だ。

最後にやってきたのは、旧御薗村。ここでは「山田奉行所記念館」へ訪れてみる。山田奉行所とはどういうことなのだろうか、ということから分かっていなかったが、館内で係のおじさんが親切にいろいろと説明してくださった。

徳川幕府が始動して、全国各地に家康から直接設置するようにと命じられた奉行所が全国に三つあり、「佐渡」「長崎」「山田(伊勢)」なのだそうだ。佐渡は金銀山を有し、長崎は海外との関わりが深い。では、山田は? ということだが、主に4つの役割があったそうで、ひとつは通常の奉行所の役割、ひとつは伊勢湾の警護、ひとつは伊勢神宮の警護、ひとつは伊勢神宮の式年遷宮の運営、と。やはりこの地域特有の要素が濃いし、伊勢神宮は幕府もこれだけ重要視していたのだなあと。

ほかにも、記念館の近くは小林という地域なのだが、「こばやし」ではなく、「おはやし」と読むそうだ。それは、伊勢神宮の林があったから、お「はやし」ということなのだと。とても伊勢の世界だ。

というわけで、今日の散策はここまで。雪の降り方によっては撤退も考えた一日でした。これからも無理をしないように。そして、無事に伊勢市まで来れたことを思うと、とてもありがたく、感慨深いです。

本日のひとこと

山田奉行所記念館を訪れたあと、少し散策をして戻ってくると、スタッフのおじさんたちがカブを囲んでいて。かなり関西弁が強くて聞き取りづらかったけど、「食べてるか?」とか、うれしい会話でした。

山田奉行所記念館を訪れたあと、少し散策をして戻ってくると、スタッフのおじさんたちがカブを囲んでいて。かなり関西弁が強くて聞き取りづらかったけど、「食べてるか?」とか、うれしい会話でした。

旅を応援してくださる方へ

今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

写真集の商品ページはこちら

(終わり。次回へ続きます)

LEAVE A REPLY